北海道・栗山町。札幌から車で約1時間、春には菜の花畑が一面に黄色く染まる自然に囲まれたこの町に、北海道内田鍛工株式会社はあります。

北海道内田鍛工は、金属加工メーカーとして、電柱金具や防雪柵、新幹線の防音壁など、社会インフラを支える製品を製作しています。

今回お話を伺ったのは、内田鍛工で働く橋本昇二郎さんと小松裕太さん。どちらも札幌市出身で、もともと栗山町には縁があったわけではありません。なぜ彼らは、都市部を離れてこの地で金属加工業の仕事に就くことを選んだのでしょうか。

インタビューを通して見えてきたのは、「若い人が地方で働く」ことへのリアルなヒントです。暮らしの選び方、仕事への向き合い方、自分の「声」が届く場所で生きること。ふたりへのインタビューから新しい働き方の可能性を探ります。

東京での就職活動が自分の「北海道軸」を作った

北海道内田鍛工は、1975年の創業以来、電力・交通・エネルギー分野を中心に、社会インフラを支える金属製品の製造を手がけてきました。製作するのは、電柱に取り付ける金物、変電所のフェンス、太陽光発電施設の架台、防雪柵、新幹線の防音壁など。いずれも私たちの暮らしを見えないところで支える「なくてはならない」製品ばかりです。

橋本昇二郎さんは、札幌市で育ち、大学も札幌市内の学校に通っていました。そんな橋本さんが、就職活動の時期に心に抱いたのは「東京で働いてみたい」という想いでした。

「ずっと札幌暮らしだったので、就職は東京を志してみようと思いました。働き始めるなら最先端のイメージがある都心部がいいだろうと考えたからです」

面接や説明会のために東京を訪れ、たくさんの企業を巡りながら、橋本さんはある気づきを得ます。北海道出身というだけで話がはずみ、面接官や他の学生から「北海道、いいですね」と声をかけられる機会が多かったのです。

「東京に来て初めて、北海道がこんなにも多くの人に、憧れの場所、として映っているんだと知って正直驚きました。地元にいると気づかないですよね、そういうのって」

「地元に残る」のではなく、「地元を選ぶ」

北海道の評価の高さに驚く一方で、都心での生活の雰囲気に違和感を覚えるようになりました。

「都心で就職活動を体験してみて気づきましたが、人が集中しすぎている場所を選んで暮らすことに疑問も出てきました」

自分は、どこで、どんなふうに暮らしたいのか。

思考を続けていくうちに、橋本さんの就職活動の軸が少しずつ変わっていきました。やがて活動の照準を北海道の企業へと定めるように。ある日、東京での就職活動中、内田鍛工に巡り合うことになります。

「地元に残る」というより、「地元を選ぶ」。橋本さんがそう思えたのは、東京に行ったからこそなのでしょう。

「本当に必要とされる仕事」がしたかった

内田鍛工を就職先にしたいと考えた理由の一つは、会社説明の際に対応してくれた担当者の誠実な姿勢だったといいます。

「仕事内容や給与のことを、必要以上によく見せようとはしませんでした。正直に、リアルな会社の姿を伝えてくれる人柄に信用が持てました」

会社の飾らない説明に好印象を抱いた橋本さん。実は大学での専攻は文系で、金属加工や製造業はそれまで縁遠い世界でした。にもかかわらず、金属加工という専門分野に惹かれたのは、その仕事の社会的な意味に強く共感したからでした。

「社会インフラの一部として欠かせない役割を果たしていると知って、本当に必要とされる仕事だと感じました」

就職活動中、人気企業ランキングや有名企業ブランドに惹かれる友人も多くいましたが、橋本さんの判断軸は少し違っていました。

「人気があるから、というだけで選んでも、それは一時の流行にすぎないかもしれません。それよりも、自分の目で見て、何が社会に必要とされ続けているかを大切にしたかったんです」

内田鍛工を自分で調べていく中で、電柱に取り付ける特殊な金具など、他社ではまねできない技術力を持っていることがわかってきました。

「技術力で45年以上も続いてきた会社です。だからこそ、ここなら自分も一緒に成長していけると思いました」

うわべよりも本質。華やかさよりも信頼。橋本さんは地に足のついた仕事選びで内田鍛工への就職を決めます。

入社して8年目を迎えた橋本さん。現在は営業職として電力会社などを中心に顧客との提案活動を行っています。文系出身でありながら、入社後にCADなど設計分野の知識も身につけ、営業と技術の橋渡し役として活躍しています。

営業の面白さについて尋ねると、こう答えてくれました。

「特注製品の設計段階から関わって、実際に現場で役立っているのを見ると、やっぱり嬉しいです。最近だと、電柱に枝がかからないように、角度を自由に調整できる板の製作を担当しました。山間部の電線を守るためのもので、お客様からお礼の言葉をいただいたり、実際の現場の写真を確認したときに、ちょうどいい角度で枝を防いでいるのを見たときは、やりがいを感じましたね」

単に売るだけではなく、「社会インフラを形づくる一部に自分が関わっている」という実感。それが橋本さんにとってこの仕事の醍醐味です。

栗山のイブにサンタがやってくる

橋本さんに栗山での暮らしについても聞いてみました。プライベートでは栗山町青年団体協議会に入り、現在会長職を担っているそう。ビアガーデンや地元イベントの運営を通して、人と人とをつなげる役割を担っています。

中でもユニークなのが、栗山町内の子育て家庭のリクエストに応じてサンタクロースがプレゼントを届ける「出前サンタ」という取り組み。なんと、24年にわたって続いているんだとか。協議会の若者たちがサンタやトナカイに扮して、クリスマスプレゼントを届けに1軒1軒まわります。昨年のクリスマスイブには橋本さんを含めた11人の協議会メンバーが参加し、町内の19人の子どもたちに笑顔をとともにプレゼントを届けました。

「地域で暮らすようになって、人との関わりや、自分がやってみたいと思うことは、待っているだけじゃ始まらないと感じました。自分から動いてみた方が、ずっと楽しいですね」

子どもたちに喜んでもらえるのはもちろんのこと、届ける側の若者たちにとっても、「誰かのために動くこと」の温かさや達成感が心に残るのかもしれません。「人に喜んでもらえることを、自分の喜びにできる」。そんな思いを芽生えさせるような土壌が栗山町に息づいているように感じました。

地域貢献のため「おでん屋しょうちゃん」開店

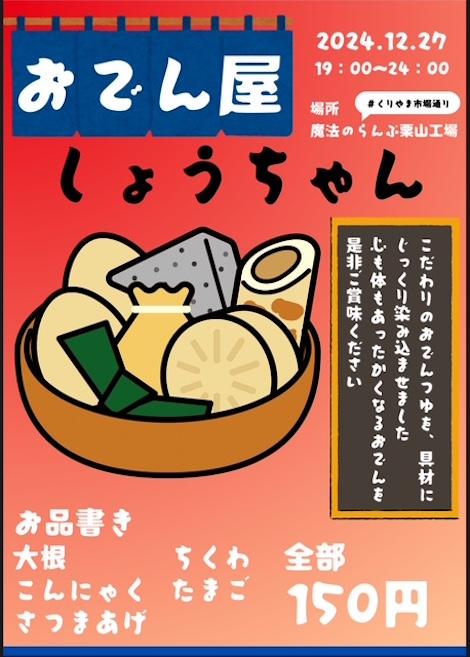

そんな橋本さんがもう一つ始めたのが、地域貢献のためのおでん屋です。その名も「おでん屋しょうちゃん」。冬の間、休日を利用して地元の一角で営業しています。

おでんのみならず告知用のチラシも橋本さんのお手製!

おでんのみならず告知用のチラシも橋本さんのお手製!

「何か面白いことできないかな、って仲間と話していて、おでんなら作れるかもってポツリと言ったら、場所を貸してくれる人が出てきて。気づけば、どんどん話が進んでました」

都市部ならアイデアの一つとして流れてしまいそうな「ちょっとした声」も、栗山では誰かが反応し、手を差し伸べ、いつの間にか実現していくようです。おでんにつかう大根も、つながりができた栗山町の農家さんから仕入れているそう。(その農家さんは、以前くらしごとで取材した中学生農家(現在は高校生)の中仙道(なかせんどう)さんでした!中仙道さんの記事)

「ここでは、自分の『やってみたい』がちゃんと届く気がするんです。そういう暮らし方、すごくいいなと思ってます」

栗山で見つけた技術者の誇り

もう一人お話を聞いたのは、今年入社12年目になる小松裕太さん。札幌市内の大学で機械工学を学んだ後、内田鍛工に入社しました。学生時代から「ものづくりの仕事」に興味を持っていた小松さんにとって、内田鍛工で扱うプレスや成型、金型修理の仕事は非常に魅力的に映ったといいます。

入社から10年以上が経った今でも、「思っていた以上に幅広い経験ができている」と語る小松さん。その理由のひとつが、製品の設計や溶接など工程に広く関われること。単なる作業者ではなく、技術と判断力が求められる職人として、現場で主体的に動けることにやりがいを感じています。

小松さんは現場で技術と知恵を総動員して一つの製品を完成させるという工程を経て、技術者としての確かな成長を積み重ねています。

入社当初、機械科出身の小松裕太さんは、大学時代に学んだ知識を活かしてCADによる設計業務に携わっていました。1年後に異動打診を受け、溶接の仕事へとフィールドを変えます。

「溶接は、正直まったくの未経験でした。設計は大学で学んでいましたが、溶接についてはゼロからのスタートでした」

手溶接やロボット溶接は、火花が飛び交い、鋼材と鋼材が熱や電気によって接合されていく世界。はじめは戸惑いもあったものの、小松さんは「とにかくやってみる」ことを信条に、一歩ずつ現場の技術を身につけていきました。

「大変なことはたくさんありましたが、まずはトライしてみることが大切だと思っています。やってみないと、自分にできるかどうか、向いているかもわからないですから」

それから11年たった今でも、小松さんは決して気を抜かないと語ります。

「溶接の現場って、火傷やケガと常に隣り合わせなんです。慣れてきたときが一番危ない。だからこそ、緊張感を持って仕事に向き合うようにしています」

熱と金属と向き合う仕事に、慢心は許されません。

11年続けてきたからこそわかる現場のリスクと、そこで求められる責任感。小松さんの入社のきっかけとなったのは「ものづくり」への想いでした。一つひとつの製品を自分の手で仕上げることの喜びを、今も変わらず感じ続けています。

地域暮らしの「心地よさ」

小松さんにとって栗山町での就職は、人生初の一人暮らしのスタートでもありました。

「最初の頃は、仕事と生活を両立させること自体が大変でした。家事や食事、日々のリズムを全部自分で回していくのは初めての経験で、正直、戸惑いましたね」

そんな一人暮らしも、今ではすっかり慣れた様子。平日はしっかり働き、帰宅後や週末には、リラックスした時間を過ごしています。

「気軽に外食できるお店もあるし、たまにはバーで落ち着いて過ごすのもいいですね。栗山って、意外と個性的なお店が多いんです」

中でもお気に入りは、自宅近くにある中華料理店。なんと、一人前からでも出前してくれるというありがたい存在です。

「疲れて帰ってきた夜に、あんかけ焼きそばや炒飯を頼んで、部屋でしみじみ味わう時間がとても癒しになります。地元の中華や居酒屋で会話を楽しみながら落ち着いて過ごせるのも、この町の魅力ですね」

栗山の夜は静かで穏やか。必要以上に騒がしくならず、地域の人々の距離感もちょうどいいのだそうです。

「夜の時間帯も落ち着いていて、人も優しいし、住む場所としての安心感があります」と話す小松さん。都市部とは少し違う時間の流れ。けれどその分、心を緩める余白がある。小松さんが栗山で見つけたのは、「働く」だけじゃない、「暮らす」ことの豊かさでした。

「ものづくり」から広がる、自分の可能性

小松さんはこれまで10年以上にわたって現場で溶接と向き合い、技術を高めてきました。しかし、そんな職人肌に見える小松さんの心の中で、仕事を通じて新たに芽生えた「意外な気づき」もあったといいます。

「もともとは対人的な仕事より技術と向き合う仕事が向いていると思っていました。でも、働くうちに意外としゃべる仕事も嫌いじゃないなって気づいたんです」

製品をつくる工程に携わり手を動かすことに魅力を感じて選んだものづくりの世界。それでも日々の仕事のなかで、営業担当者との連携や、後輩への技術指導など、人と関わる場面が増えていくうちに、小松さんは徐々に自分の可能性の広がりに気づいていきました。

「最近では他部門の仕事にも興味が出てきました。チャンスがあればものづくりを軸にしながら、業務の幅を広げていきたいと思っています」

現在担当している溶接の仕事は、技術を磨くには最適のフィールドです。入社して12年の間に着実にスキルを積み重ねてきた小松さんですが、「ここで満足しない」という思いが、次のステップへと駆り立てています。

「受け身じゃなくて、自分で動いて、率先してやっていくことが大事。ものづくりの知識をもっと深めて、能力を高めていきたいと思っています」

地域で働くことは、自分を育てること

都市部を離れ、栗山町という地で「ものづくり」に向き合う橋本さんと小松さん。ふたりの言葉から伝わってくるのは、与えられた環境に身を置くだけではなく、自ら動くことで見えてくる成長の実感と、仕事への誇りです。

現場で、技術を磨き、人と関わり、自分の可能性を広げていく。そこには、派手さはなくても、確かなやりがいと充実感がありました。

「どこで働くか」ではなく、「どう働くか」。

栗山というフィールドで、それぞれの等身大の挑戦を重ねるふたりの姿は、これからの時代の働き方に、静かなヒントを与えてくれます。