全国に知られる長いもの代表格である十勝産川西長いも。 生産地である十勝の畑では、今年も農家さんたちが長芋づくりに励んでいます。その生産を陰で支えているのが、北海道東部の帯広市にある農業機械メーカー、トラスト機工です。

1999年の創業から25年あまり。長いもやごぼうに特化した数少ない農業機械専門メーカーとして、農家さんの「こんな機械があれば」という声にきめ細かに応えながら、オーダーメイドで1台1台つくり上げてきました。会社の規模は小さいながら、設計から製造、販売までを一貫して自社で担う「ゼロからものを生み出すメーカー」です。長いも生産の増加に伴い、好調な業績が続いていますが、近年は人材不足で注文に応えきれないこともあり、大きな悩みになっているのだとか。

今回の取材では、30代で独立し、農機のメンテナンスから製造へと事業を広げてきた阿部社長と、ものづくりが好きで入社し、今は技術力で会社を支えるようになったおふたりの社員に、農家さんとともに歩んできた同社のこれまでと仕事のやりがいを伺いました。

十勝の「ブランド長いも」生産を支える収穫機

長いもの代表格「十勝川西長いも」は、寒暖差の大きい十勝エリアで育ち、真っ白な見た目とシャキシャキした歯ごたえ、強い粘りとコクが特徴です。生でも煮ても焼いてもおいしく、栄養価も高いことから薬膳の食材としても重宝され、台湾やアメリカなど海外にも輸出されています。

そんなブランド長いもの栽培を支える心強い存在が、西帯広の工業団地にある農業機械メーカー「有限会社トラスト機工」です。設計から製造までを自社で一貫して取り組み、生産者からの要望に応えてきました。オリジナル農機の最初のヒット商品が、今も使われ続けている「スーパープラウ」です。この機械がベストセラーとなっている理由について、ご紹介しましょう。

川西長いもの収穫は秋の年1回、または秋と春の2回行われます。一般的には早朝から油圧ショベルで畝に沿って深さ1メートルほどの穴を掘り、その後、パートさんたちが穴に入り込んで1本ずつ土をかき分けながら掘り出していきます。70〜80センチほどもある長いもは大人の腕よりも長く、しかも折れやすいため、慎重さが求められる作業です。

この手間を大幅に省力化したのが、トラスト機工の「スーパープラウ」です。この機械は、畝を土ごと掘り出しながら、同時に出てきた長いもを人手で拾い上げていくもの。次々とコンベアーに流れる長いもは、土も落とされて、そのまま店頭に並べられそうな美しさ。導入した農家さんからは「作業が格段に早くなった」と喜ばれているそうです。しかも農家さんの畝幅や植え方に合わせて1台ごとに設計されており、オーダーメイドならではの使いやすさがあります。

「夜も明けないうちからショベルで穴を掘って、その後に手伝いの人に集まってもらって収穫を行う。この二段階の作業は農家さんにとって本当に負担だったんですよね。この面倒な作業がスーパープラウでなくなったことで、ずいぶんラクになったと聞いています」

有限会社トラスト機工、代表取締役の阿部俊之さん

有限会社トラスト機工、代表取締役の阿部俊之さん

そう語るのは、社長の阿部俊之さんです。農機メーカーは数多くありますが、長いものように形状が特殊な作物に対応した専用機械をつくれる会社は多くありません。ニッチな分野ですが需要は大きい一方で、難しさもあるといいます。

「うちは、まさに『ゼロからつくるメーカー』ですが、それには理由があるんです」

阿部社長はそう前置きし、工場のなかを案内してくれました。

畑の声をそのまま機械に。ゼロからつくる理由

工場に入ると、鉄板をレーザーで切り抜く作業が行われていました。そこから部品をつくり、溶接や塗装を経て、最終的な組み立てに至るまで、すべての工程を自社で担っています。

「農家さんによって畑の状態や植え方が違いますので、機械に求められる仕様も変わってきます。そのために、丁寧にヒアリングをして、実際に畑でどう使うのかを考えながら設計する必要があるんです」

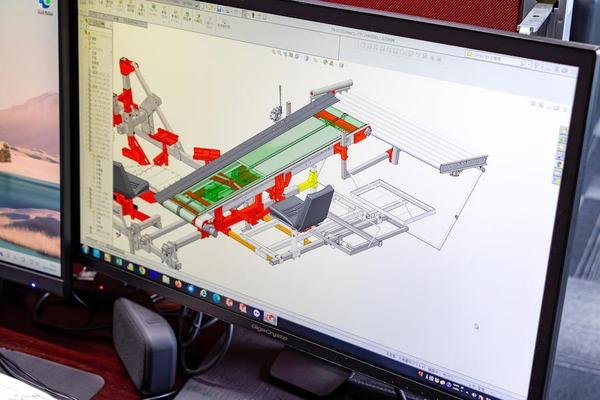

こうした考えから、阿部社長は早い時期から3DCADを導入しました。生産者の声をすぐに図面に落とし込み、かたちにできる体制を整えてきたのです。3DCADによって「ぶつかり」や「干渉」などを事前に確認できるようになり、無駄な試作を減らせるようになったといいます。

農家さんのニーズに応える姿勢は、社員にも受け継がれています。「難しさもあるけれど、面白い」と語る櫻田工場長と菊池さん。おふたりの言葉は後ほど詳しく紹介しますが、まずは会社を立ち上げた経緯をたどってみましょう。実は阿部社長、もともと農機メーカーに勤めていましたが、最初から独立を目指していたわけではなかったそうです。

苦境を越えて立ち上げたトラスト機工

30代のはじめにトラスト機工を創業した阿部俊之さん。しかし起業は、もともと描いていた夢ではありませんでした。

阿部さんは十勝南部の大樹(たいき)町で、製材工場を営む家に生まれました。祖父の代から続く工場で育ち、子どものころは木を使った工作が好きな少年だったとか。「いずれ後を継ぐのだろう」と思いながら、高校を卒業すると自動車整備工場に就職し、4年ほど勤めた後に家業へ戻りました。三代目として父親を手伝いましたが、外材の流入で国産材の需要が急速に落ち込み、父の判断で工場は閉じることに。

「借金を抱える前にやめよう」と父が決断し、阿部さん自身も別の道を探しました。自ら選んだのは十勝の農業機械メーカー。長いもやごぼうの機械を扱う会社で経験を積みましたが、不景気の影響で経営は行き詰まりました。続いて入社した新しい会社も同じように厳しい状況に。結局、最後まで残ったのは阿部さんと、営業を担当していた和泉剛生さんの2人だけでした。

「じゃあ、自分たちでやってみよう」と、二人三脚で始まったのが、有限会社トラスト機工です。

農家の声から生まれたヒット機械

阿部さんが社長、和泉さんが専務として営業を担い、1999年に有限会社トラスト機工を設立しました。当初の事業は、農機のメンテナンスが中心です。

「私たち2人なら、前の会社で販売された農機のメンテナンス需要がある。だから『いける』と思いました」と社長は語ります。

「しかも、会社を始めた1999年の夏は、今のようにとても暑かったんです。そうすると長いもがより地中深く伸びて、しかも柔らかいので折れやすくなってしまう。困った農家さんから頼まれて、収穫機の改造を行ったんです。それで1年目の生計を立てることができました」

やがて「最初から収穫機を新しくつくった方が早いのでは」と考え、トラスト機工初のオリジナル収穫機が誕生します。この機械は農家さんの間で評判になり、社名も少しずつ浸透していきました。そして「こんな機械はできないか」という相談が次々に寄せられるように。その声に応えるため、阿部社長は早い時期から3DCADの勉強会に参加。立体的に設計を確認できる仕組みを導入し、農家さんの要望により的確に応えられる体制を整えていきました。

これまで印象に残っているという、オリジナル機のひとつが、収穫後の長いもツルを巻き取る「ネットツイスター」です。長いもは支柱に立てたネットにツルを這わせて成長させますが、収穫後にはそのツルが枯れ、以前は野焼きで処分されていました。しかし法律で野焼きが禁止され、農家さんから「何とかできないか」と相談を受けたのです。

阿部社長は2タイプの試作機をつくり、デモンストレーションを実施。ツルが巻き取られて巨大なロール状になり、指定の場所へ置かれていく様子を見学した農家さんや大手農機販売店から注文が相次ぎました。

「みんなが『すごくいい!』と言ってくれて、そのときはうれしかったですね」

ネットツイスターは大きな反響を呼び、大手農機販売店からは翌年以降も100台単位で注文が続きました。こうしてトラスト機工の名前は一気に知られるようになり、2人で始めた会社も少しずつ従業員が増えていきました。国内外に知られるブランド「十勝川西長いも」の生産量拡大と歩調を合わせるように、会社の仕事も幅を広げてきたのです。青森の長いも生産者からもYouTube経由で注文が寄せられるなど、販路は道外にも広がりました。

このように会社は少しずつ成長してきましたが、実際にこの職場で働く人たちはどう感じているのでしょうか。若手社員の菊池さんと、工場長の櫻田さんに、入社のきっかけから仕事のやりがい、そして職場の雰囲気までを伺いました。

ゼロから完成まで携われる、製造のやりがい

30代半ばで入社11年目を迎える菊池大地さんは、阿部社長と同じ大樹町の出身です。小中高とサッカー部に所属し、高校時代は野球部の助っ人も務めるなど、体を動かすのが好きな学生でした。大工さんになりたいと、江別市にある建築系の専門学校に進み、卒業後は十勝の建築会社に就職。ところが配属先は施工管理で、現場を指揮する立場でした。数年がたつと「やはり、ものづくりの現場に関わりたい」と思うようになり、木材加工会社へ転職します。製造の現場に携わるようになってやりがいを感じていましたが、結婚を機に「家族を支える収入を」と転職を決意。そこで出あったのがトラスト機工でした。

入社11年目の菊池大地さん

入社11年目の菊池大地さん

「農業機械のことはまったく知らなかったのですが、イチから教えてもらいました。鉄板から部品を切り出し、溶接や組み立てを経て、一台の農機ができあがっていく。ゼロから完成まで携われるのが本当に楽しいと感じています。今でも、やっぱり『つくるのは楽しい 』と思っています」

工場長の櫻田さんは、菊池さんをこう評価します。

「彼は素直で、指示やアドバイスをきちんと受け止めてくれる。現在では、彼にしかできない工作機械の作業もあって、手間のかかる工程を毎日きっちりやってくれています。会社にとって欠かせない存在です」

菊池さんも当時を振り返ります。

「最初のころは失敗して落ち込んだこともありましたが、励ましを受けながら挑戦させてもらうなかで、だんだんと覚えていきました」

社内はフレンドリーな雰囲気だそうで、菊池さんにとっては職場の働きやすさも魅力だそうです。現在は繁忙期を除いて隔週休2日。休日は妻と2人の子どもと過ごし、小学2年生の娘さんが入るバレーボールチームの練習に付き添っています。趣味はテレビゲームで、会社の仲間と遊ぶこともあるそうです。

「自分がいちばんの若手なんですが(笑)、新しい人が来てくれたらうれしいですね。ゼロから最後まで製造に関われる会社って、なかなか無いと思いますよ」と、菊池さんは誇らしげに語ってくれました。

ものづくりに魅せられて、工場を支える存在に

菊池さんの上司として工場をまとめるのが、工場長の櫻田正宏さんです。帯広市の隣、芽室(めむろ)町で育ち、若いころはスーパーや新聞販売所で働いた後、帯広の農業用倉庫の会社や鉄工所で製造に携わりました。そこで溶接を経験し、「鉄の加工って楽しいな」と、ものづくりの魅力に目覚めたといいます。知人の紹介でトラスト機工に入り、「自分の経験が生かせるし、向いているかもしれない」と感じるようになりました。

工場長として活躍する櫻田正宏さん

工場長として活躍する櫻田正宏さん

入社した当初は農業機械について何も知らず、雑用から始めましたが、やがてひと通りの作業を習得。現在は工場長として後輩を指導しながら、自らも機械を動かしています。菊池さんは、上司の櫻田さんについてこう話します。

「本当に優しくしてくれて、失敗したときも相談に乗ってくれるんです。『こうしたほうがいいよ』と具体的にアドバイスしてもらえるので、とても頼りになるし、助かっています」

照れくさそうにしていた櫻田さんに「でしょ?」と声をかける菊池さん。思わず笑い合うおふたりの姿からは、上下関係のない、和やかな職場の雰囲気がにじんでいました。

「正直、私が入社したころは厳しいところもありました。でも、今は違います。工場長として言葉遣いに気をつけたり、みんなを見渡して気配りするようにしています」

今は社長をサポートしながら、農家さんの声を聞いたり、3DCADの操作にも挑戦している櫻田さん。仕事の難しさを日々実感しているといいます。

「地域によって畑の状態が違うし、お客さんごとに考え方も違います。そのニーズを聞き出して設計に反映させる社長は本当にすごい。細かいところまで反映された設計を、実際の形にするのは私たちにとっても大変ですが、やはり『農家さんのために』という気持ちがあるから頑張れる。会社全体がそういう空気なんです」

入社から16年、続けてこられた理由を問うと「単純に、ものづくりが好きだからでしょうね」と穏やかに笑います。休日は奥さんと中学生の娘さんと買い物に出かけることも多いそうで、「娘は反抗期があるとよく言われますが、うちはそういうこともなく一緒に出かけています」と、顔をほころばせていました。

人を育てて、理想の農機をかたちに

創業から26年。長いも生産者の声に応え続けてきたトラスト機工を二人三脚で支えてきたのは、阿部社長と専務でした。しかし営業を担っていた和泉専務が今年亡くなり、現在は阿部社長が営業も兼ねています。

「農家さんの自分たちへのニーズはまだまだあるのに、今は営業とメンテナンスで手一杯なんです。本当はもっと新しい機械を届けたい。そのためにも人を増やしていきたいですね」

阿部社長が大切にしているのは、これからも変わらず生産者の声に耳を傾け、イチから設計する姿勢です。

「農家さんによって植え方や畝の間隔も違って、同じ考え方の人はほとんどいません。だからオーダーメイドになるんです。難しいけれど、農家さんがラクになり、高品質な長いもにつながる。それが当社にとってのやりがいなんですよね」

温暖化などで農業を取り巻く環境は年々変化し、農業機械も改良や新しい提案が欠かせなくなっています。そのためにも人材を育てていくことが、これからの課題です。働きやすい環境づくりにも力を入れており、繁忙期以外は残業がほとんどなく、休日を増やす取り組みも進めています。

「どんな人に向いているかといえば、やっぱりものづくりが好きな人ですね。鉄を切ったり、溶接したり、形になっていくのが面白いと思える人なら、必ずやりがいを感じてもらえるはずです」

製造担当の菊池さんも、こう語ります。

「展示会のデモンストレーションで、機械が問題なく動いたときはやっぱりうれしいし、農家さんから良い反応をもらえる。トラスト機工の一員として誇らしい気持ちになります」

創業以来、一貫して「農家さんの困りごとを解決したい」という思いをオーダーメイドの機械で形にしてきたトラスト機工。地域に根差した小さなメーカーだからこそできる仕事があります。国内外に知られるブランド長いもを育てる生産者を支えながら、ものづくりの面白さを次の世代へと伝えていくこと。それが、トラスト機工が描くこれからの姿です。