北海道後志(しりべし)エリアの余市町。ウィスキーとワインの産地として国内外に知られ、「北のフルーツ王国」とも呼ばれるほどの果樹栽培が盛んなほか、ニシン漁で発展した歴史を持ちます。こちらにある余市和田農園は、創業地の余市町のほか、隣接する赤井川村と道南の七飯町(ななえちょう)に畑を持つ農業法人。トマト栽培をメインに未来を見据えた農業を模索しています。農業法人を経営する視点と、会社員として働く意義についてを探ってみました。

農業への原点と、余市との出会い

埼玉県出身の和田琢磨さんは、大学で農学を学びながら「いつか自分の手で作物を育てたい」と思い続けていました。卒業後は一度企業勤めを経験するものの、都市での生活に違和感を覚え、「土の上で生きる」暮らしへの思いが再び強くなります。和田さんの母親が北海道・余市町出身ということもあり、縁を感じて余市町内のトマト農家で研修を受けることになりました。2004年、当時24歳の和田さん。ここから人生の新たな挑戦が始まりました。

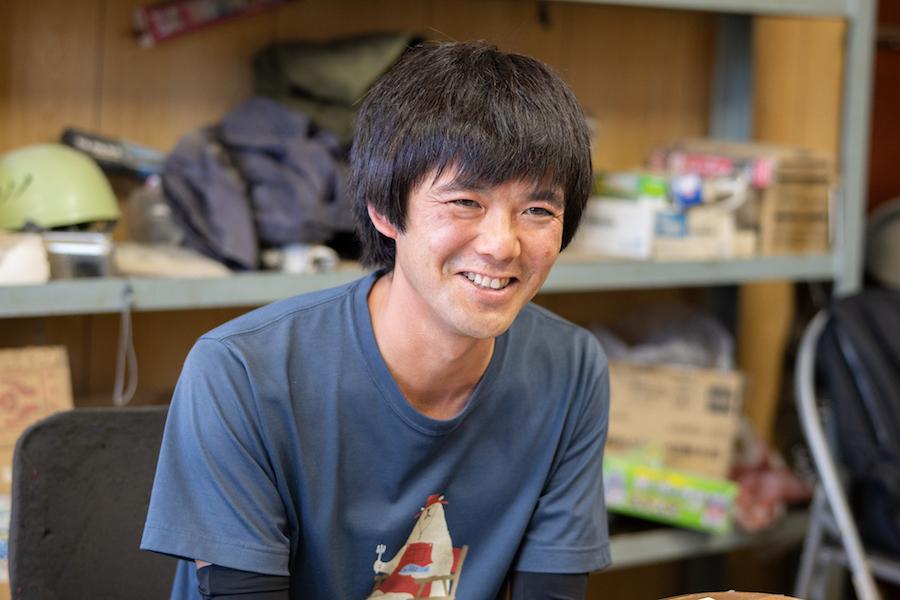

こちらが余市和田農園代表の和田琢磨さん

こちらが余市和田農園代表の和田琢磨さん

余市は果樹や野菜づくりが盛んな土地。1年間の研修期間で農業の基礎を徹底的に学び、作物と向き合う感覚を身体で覚えていきました。翌2005年、早くも独立のタイミングが訪れます。農協から紹介を受け、余市町内の畑を引き継ぐことになりました。ブドウやサクランボ、大角豆(ササゲ)などを栽培していた畑です。

小さな畑から始まった10年。積み重ねて「回る」まで

独立当初の畑は約4.5ヘクタール、例えると東京ドーム一個分の広さです。広大な土地を有する農家や農業法人が多い北海道の中では決して広くはありませんが、当時の和田さんにとってはここがすべてでした。研修で現場経験を積んだとはいえ、何から何まで一人で手がけるのは初めて。1年目は全く収益が上がらず厳しい旅立ちに終わりました。

翌年度、そんな状況を見かねてか、以前の研修先の方が「ちょっと、やってみたら」と言い3棟の古いビニールハウスを譲ってくれたのです。研修で手がけてきたトマト栽培への挑戦。和田さんは、朝日を浴びながらハウスの中で芽吹く小さな苗に希望を感じていました。2年目になんとか売上の手応えを感じられるようになりましたが、まだ人を雇うどころか自分自身の生活もままならない状況だったと、和田さんは振り返ります。

「やっていけるようになった、できるようになったって思えるようになったのは5年くらいしてからです。自分の生活が回るようになり、人を雇うとかできるようになったのは10年くらいしてからです」

拡がるフィールド、余市から赤井川、そして七飯へ

トマト栽培の基盤が固まると、和田さんは次の挑戦に踏み出しました。人を雇うようになり、余市町内で畑を広げ、さらに隣の赤井川村に新たな畑を開いたのです。

「広い土地でやっていきたいって思いがあったんですよね。余市は土地の広さの限界があってこれ以上は難しかったのですが、赤井川は土地が広いしすぐ近くなので」

隣接する町村とはいえ、赤井川村は余市町と比べると標高が少し高く、昼夜の寒暖差が大きい土地。夏でも朝晩は冷え込むため、果実が締まった糖度の高いトマトが育ち、余市産とは違う味わいになるようです。

その後さらに、広くて大きく手がけることができる農地を求め、余市町から遠く離れた道南の七飯町にも広大な畑を取得して拠点を広げました。ここで手がけるメインの作物も、和田さんが10年以上築いてきたノウハウを生かせるトマトです。

トマトの収穫時期は概ね7月から9月。春に苗を育て始め、夏に実り、秋には収穫を終えてしまいます。冬は設備の整備や次年度の計画作りや準備をするとともに、ゆっくりお休みをする期間にしています。

「以前、通年雇用で人を入れて冬も暖房費かけて栽培することを考えたのですが、採算的にうまくいかなくて難しいと思いました」

冬の暖房や施設投資で無理に通年生産を目指すより、夏の生産力を最大化し、収穫期にしっかり稼ぐのが和田さんの農業スタイル。北海道の気候を生かすという割り切りで、仕事のリズムと雇用の設計が見えたそうです。独立をしてから10年以上を経てやっと見えてきた成長戦略。着実に事業を広げ、2025年現在、3地域合わせて約15ヘクタールを有する農業法人になりました。

スタッフは通年雇用で8名いるほか、繁忙期は季節雇用の方のほか、ワーキングホリデーの方や研修生など、全拠点合わせて総勢80名近い方々が美味しいトマトの収穫に精を出しています。中国や韓国、インドネシアなど外国籍の方もいて、国籍や年齢、雇用形態など関係なく混ざり合って収穫の現場を支えています。一見バラバラなみなさんの共通の軸は「いいトマトを作りたい」という思い。和田さんが長年試行錯誤をして築き上げてきたトマト栽培のノウハウを、それぞれの農場の責任者へ託して浸透させています。

余市和田農園の4番バッターが考える仕事観

ここで、余市和田農園の4番バッターの如く和田さんの右腕として活躍する頼もしいスタッフ、野見山遊太さんにもお話を伺ってみました。野見山さんは福岡県出身。大学進学で北海道に渡り、タマネギ収穫のアルバイトで農業に触れ、「外で体を動かす仕事の心地よさ」を知ったと言います。その後、一度は地元に戻って施工管理の仕事に就きましたが、転勤で再び北海道、苫小牧市で生活を送ることになりました。

休みの日はランニングをするなど走ることやフットサルなど運動が好きな野見山さん。真冬でも雪上を走るほどです。そんな2度目の北海道生活に転機が訪れます。

こちらが野見山遊太さん。余市和田農園の中核スタッフとして活躍中です。

こちらが野見山遊太さん。余市和田農園の中核スタッフとして活躍中です。

「転勤で苫小牧に来ていたのですけど、九州に戻るってことになったんですよね。それであれば北海道に残って農業やってみようって。オフィスワークよりも、身体を動かす仕事のほうがいいなって思って」

そう思い、大学生時代の好印象が強かった北海道での農業を志すようになります。ただ、野見山さんは和田さんと違い、自ら独立をして農業に携わるよりもある程度安定をした環境で携わりたいと考えていました。農業法人の求人を探し、これから成長していく予感と働きやすさを感じられた、余市和田農園に転職をすることになりました。

農作物の収穫はアルバイトで経験はしていたものの、トマトを苗から育てて収穫まで携わるのは初めてだった野見山さん。最初は苗の定植や誘引、脇芽取りといったトマト栽培の基本作業からスタートしました。収穫する時、実ったという実感とともに、「野菜の力、トマトの生命力はすごいんだなと思った」と振り返りました。

例年、4月頃から苗を植え始め、遅くとも11月には収穫をし終えるトマト栽培。実質半年間の勝負です。「ここで一年分のお金を会社に残さないといけないのでね」と一言。半年間で完結する一連のタスクに失敗したら一年分のお金が入ってこなくなるという、究極のプレッシャーです。

近年は気象変動の影響で夏の気温が上昇してきています。酷暑の時は、トマト自体が木の維持に栄養が取られてしまうため実が太りづらいこともあるそうです。生育障害が起きないよう、ハウスの上に遮光ネットをかけたり散水したり、高温化対策の工夫は尽きません。また、トマトだけではなく働く人たちにとっても酷暑は大敵です。夏はハウスの中がサウナ状態になります。

さぞかし大変なこともあると思いきや、大変なことって何ですか?と尋ねた問いに、「いや、あまりないかも」という答えが。続けて「そういうものでしょって思っていて」と答えた野見山さん。天気や気温など自然を相手にする仕事である以上、自然に抗わず受け入れてどう対処していくのかが農業の仕事の根幹であり、当たり前のこととして身体に馴染んでいます。収穫が終わると「早く苗を植える時期が来ないかな」と待ち遠しくなるそうです。

会社員として農業に携わる意義

野見山さんの働きがいの源泉は「任されること」。勤続5年を超える頃には、作業の段取りや新人指導を任されるようになり、自分の判断がチーム全体の成果に結びつくことを実感するようになりました。組織を引っ張るだけのノウハウとスキル、人望があるのであればいつか独立を目指しているのかと思いきや、全くその考えはないそうです。

「そっち側(経営者側)に行っちゃうと、ストレスとかで多分うまくできない気がします。自分はそういうタイプではないです。家族もいますし」

とても現実的な考え。自分自身の適性とともに家族や生活とのバランスを大切にし、独立する道を選ばず会社員として農業に携わっていくという進路も、農業を志す上での大事な選択肢です。

和田農園の仕事は、夏にしっかり働いて冬はゆったり仕事をするスタイル。夏は休みが少なくなるものの、冬はまとまった休みも取りやすく、一年を通じてみると業務量がとてもメリハリのある職場環境です。「一年の計画が立てやすくてありがたいです」と野見山さん。

農業法人として会社を育てていきたい和田さんと、会社員としての安定感と季節ごとの時間の管理が明確な農業法人で野菜を育てたいという野見山さん。農業を志し転職をしてきた2人ですが、農業の仕事に求めるスタンスは全く別。だからこそ、農業法人の中で監督と主力選手のような立ち位置でともに活躍できているのでしょう。

自然の流れを読み、新たな農業の展望を模索する

余市和田農園では、この先も新たな挑戦をしていこうとしています。和田さんは、気候変動がより進むと思われる将来を見越して農地エリアや作物について検討しています。

「収穫できる作物が変わってきていると思うんですよね。この先は道北で麦の栽培とかをしてみたいなと考えています」

余市町から離れた道北。ただでさえ七飯町も遠く離れているのにも関わらず、管理などはうまくできるのでしょうか。ふと気になりました。基本的には現場に責任者となるリーダーを任命し、ある程度自由な裁量で運営を任せていくそうです。同じ北海道といえ余市の道央と七飯の道南、道北では距離が離れているため気候がだいぶ異なります。同じトマトを栽培しても土地や水が変われば味も変わりますし、収穫の適期も変わります。収穫期が増えるということは、会社の収益を上げる期間が拡大することになりますし、異常気象などでの天候災害リスクも分散できます。

さらに、会社全体としての作物のメインはトマトであることに変わりはありませんが、最近は「サツマイモ」も試しているそうです。

「私、サツマイモが好きなんですよ。自作の炭火で作る石焼き芋機もあります」と野見山さん。サツマイモの栽培はまだ試験段階とはいえ、大手流通店舗に卸販売したこともあり好評だったとか。もしかしたら南国の作物サツマイモが北海道の主力農産物になっているかも?

未来を見据えた農業へ挑戦

余市和田農園は、自然の流れに抗わず、冬は充電期間で春から秋に集中して稼ぐシステムを確立し、先々を見据えた作戦を仕掛けています。プロ野球のシーズンオフのトレーニングとシーズン中の試合のごとく、冬は栽培の準備とスタッフの充電期間、春から秋は最上級のトマトを目指して自然を相手に日々ともに戦います。

2005年にたった一人で挑み始めた和田さんの農業は空振り三振からスタートしましたが、その後はヒットを地道に積み上げていくことで仲間が集いホームグラウンドが広がり増えています。この先もさらなる拡大を計画しているそうです。

北海道への移住のしかたやきっかけは人それぞれ。農業への携わり方も人それぞれ。会社員として携わる農業も、ジョブチェンジや第2の人生の選択肢としてアリかもしれません。

- 農業生産法人 株式会社余市和田農園

- 住所

北海道余市郡余市町登町1954-2

- 電話

0135-22-3022

- URL