「私」は荒れた高地にドングリを植え続けるブフィエという男に出会う。家族をなくしたブフィエは、ここで一人荒野をよみがえらせようとしているという。やがて戦争がはじまり、従軍した「私」は戦争終結後に再び彼の地を訪れる。するとそこに広がっていたのは大きく成長したナラの森と、豊かな自然の姿だった...。

フランスの作家、ジャン・ジオノが1953年に発表した短編小説「木を植えた男」は概ねこのようなあらすじ。

緑化事業の新たなステージはまさかの「伐採」

前編では物語の語り手である飯田英雄さんに、お父様である飯田常雄さんから受け継がれる「えりも砂漠」の緑化事業にまつわるこれまでの歴史や、コンブ漁との関係を伺いました。

ここからは緑化事業の今後と課題について、さらにお話を聞いていきましょう。

前編に続き、物語の語り手である飯田英雄さん

前編に続き、物語の語り手である飯田英雄さん

前編の冒頭で「岬地区のコンブ漁は年間20日程しか海に出られない」と教えてもらいました。それ以外の日は土建屋さんの仕事をしているわけですが、飯田さんがえりもに戻ってから7年後の1984(昭和59)年、コンブ漁に思わぬ僥倖がありました。オホーツク海から来た流氷が、えりもに着岸したのです。

実は流氷が来ると翌年のコンブは豊漁になるのだそうで、コンブ漁師である飯田さんにとっても願ってもない良いニュースです。でもどういう仕組みなのでしょうか?

「コンブは胞子が海中の岩にくっついて増えるのですが、海の中には昆布以外の雑海藻(ゴダ)や長年積み重なった赤土もたくさんあります。流氷が来るとこの雑海藻を岩から剥がしてくれるため、昆布の胞子が岩につきやすくなるんです。また流氷に来てほしいものですが、こればかりは待つことしかできません」

流氷を海岸に寄せるのは、海流とえりもの風。

さすが大自然、スケールが違います。そしてその風は、植物の成長にも影響します。

木本緑化事業で植えた木の7割は、過酷な環境にも強いとされるクロマツの木。一般的には樹高30mほどに成長する木ですが、えりものクロマツはあまり大きくなりません。それもそのはず、えりもの強風が運ぶ塩がクロマツの樹冠を打ち、成長を阻害するのです。

木々を風から守るため、緑化事業の初期のころから「防風土塁」「ハードルフェンス」などを設置してきました。時には研究者も関わり、様々な形状が試されたそうです。

さて、風を防ぎ大事に育ててきた木々にとっては、まさに青天の霹靂ともいえる局面が訪れます。

木のより強く成長させるため、密集した木の間引きが必要になったのです。

「私がこれまでの緑化事業の取り組みで一番嫌だったのが、平成2年に始まった『本数調整伐』です。要するに間伐ですね。切るとは何事かと思いましたよ。私たちがこれまで長い間をかけてどんな思いで植えてきたと思ってるのかと」

長年飯田さんと活動を共にしてきた林野庁の宮﨑亙さんと田代あゆ美さんによると、間伐には主に、大きさや種類など切るべき木の特徴を決めて、その特徴に合う木だけを伐採する「定性間伐」と、大きさや種類に関わらず、調整が必要な列をまっすぐ伐採する「列状間伐」の2種類があるそうです。

飯田さんたちの場合、必要とされたやり方は列状間伐でした。

というのも、通常の植林であれば1ヘクタールあたり約3000本程度が相場だそうですが、えりもの場合は防風も兼ねて1ヘクタールあたり約15000本と、かなりぎゅうぎゅうに植えていました。

そのため作業効率を鑑みて、1本1本切る木を選ぶ定性間伐ではなく、段階的に全体の25%~33%を間引く列状間伐が選ばれたのです。

間伐を行なったのは、飯田さんのお父様たちが植林を行なった場所でした。

大事に大事に育てられる樹木たち

大事に大事に育てられる樹木たち

「もちろんやらなくてはいけないと理屈はわかるんですが、ようやく育ってきた小さな木も切らなくてはならないのが辛かったです。重機で作業をするのですが、切るときは『ごめんな』と声をかけました」

列状間伐の作業の際、メンバーから「タネを踏まないように」と言われたそう。そのタネとは広葉樹のタネでした。そうです、ここからはクロマツが支える山に広葉樹を増やしていく段階なのです。

山を豊かにし海を育てるために必要なのは強い土。強い土を作るために必要なのが腐葉土です。

「クロマツでは1cmの腐葉土を作るのに10年も20年もかかるんです。やはり広葉樹が落とす葉の腐葉土を増やすことが、強い土を作ることにつながるんです。まだ検討段階ですが、強い山を目指すということであれば、必ずしも『えりも砂漠』以前の広葉樹の原生林を再現するのではなく、クロマツとカシワなどの広葉樹の混合林が良いのではないかと思っています」

大きな目的に向かって、世代も立場もこえた繋がりが

大きな目的に向かって、世代も立場もこえた繋がりが

ところで列状間伐で伐採した木はどうなったのでしょうか?

「最初は燃やすという話やただ置いておくという話だったのですが、燃やせば消防が驚くでしょうし、ただ置いておいてはそこから病気が発生する可能性もありました。丁度排水溝を作っていたので、その暗渠として使おうかということになりました。せっかく育てた木ですから、活用できてよかったです」

これまでには他にもおがくずとして利用したり、最近は環境教育の一環として、じもとの児童や学生と輪切りのコースターを作る取り組みにも間伐材が活かされているそうです。

新たな課題と関係機関との連携

こうして広葉樹の育成に向けて新たな緑化事業を進めている飯田さんたちですが、ここから先は未知の領域。さらに自然環境も以前とは変化しているといいます。

「以前はこのあたりでエゾシカを見かけることはほとんどなかったんですが、最近は頻繁に目にするようになりました。海を泳いでるエゾシカを見たときは驚きましたよ」

むむむ、全道各地で個体数の増加が問題視されているエゾシカですが、増えすぎたためなのか、その生活圏をじわじわと広げているようです。

エゾシカがえりもに現れた理由は、やはり食料を求めて移動している可能性があるそう。実際に植林した木が食べられてしまっている事例も増えているのだとか。

エゾシカ対策として柵で囲うことも試みましたが、穴をあけられてしまうと全く意味がないことがわかりました。

ひどいときは植えた木の苗の内80%以上が食べられてしまうこともあったそうで、こうしたエゾシカの食害を防ぐため、令和2年から苗に直径10㎝、長さ140cmの白い保護管を1本1本につけるようにしました。

長さ140cmとは小学校中学年くらいあるでしょうか。結構な大きさのようですが、宮﨑さんの話では

「エゾシカも大きいですから、これより短いと食べられてしまうんです。かといってこれ以上背が高いと今度は作業がしづらくなります」

苗を守るための保護管ですが、つけてみてわかった課題もあります。

元々広葉樹を植えようとした理由は豊富な落葉による腐葉土の確保。ですがこの落葉が細い保護管の中にどんどんたまってしまうのです。

「それに苗の成長につれて枝も伸びていきますよね。それが保護管の中でぎゅうぎゅうに押さえつけられているんです。守るためにつけたのに、そのせいで木を痛めては元も子もありませんが、外したら外したでエゾシカたちがどう出るかもわからない」

現在、行政や専門家と相談しながら、保護管の開放タイミングをどのように考えるか試行錯誤しているそうです。

「父の代で植えた木が風と塩害で枯れるという事例も起きています。緑化事業はここまで出来たら終わりということがないですね」

風、塩、そしてエゾシカ。

次から次へと現れる課題を解決しながら、世代を超えて受け継がれる緑化事業。飯田さんの次の世代も育ってきているそうです。

もし別の人生があれば整備士になりたかったという飯田さん。

「土建屋の仕事もそうですが、結局ものづくりが好きなんですよね。緑化事業も大きく見れば治山事業。これからを担う若い世代には、失敗してもいいから何か自分の生きた証を残せと伝えたい。一度失った自然を元に戻すのは本当に大変な事です。私の長男もそうですが、30~40代も緑化事業に関わり始めていますので、これからが楽しみですね。我々上の世代は引退するかもしれませんし、まだまだ口も手も出しちゃうかもしれません(笑)」

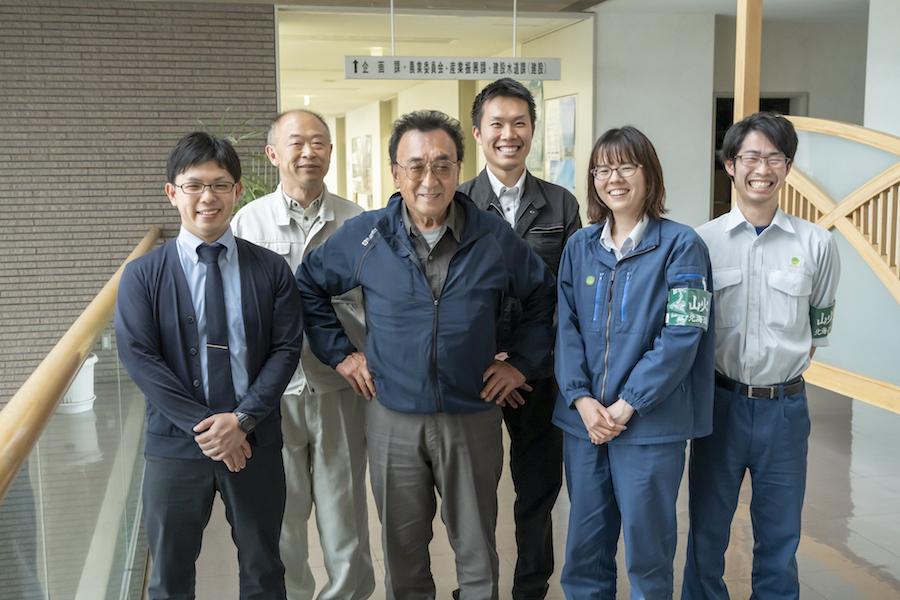

事業に関わる方や林野庁の方たちと。左は何と飯田さんの三男でえりも町役場の飯田崇介さん。

事業に関わる方や林野庁の方たちと。左は何と飯田さんの三男でえりも町役場の飯田崇介さん。

お父さんの背中を見て育った飯田さんには、諦めるという考え方はありません。

そしてそれを陰で支えていたのは奥さんの存在も大きかったそう。

「子どもの世話は全て妻に任せていました。子どもたちに将来つらい思いはさせたくない、だから私は仕事をがんばるんです。土建屋の仕事から帰ってきたら家で食事をして、その後は昆布小屋で夜の12時頃まで昆布の仕事をするんです。これは若い頃からずっと、今も続けています」

今でこそ植林事業は決まった日に休みをとっていますが、それはごく最近のこと。漁師という仕事柄、晴れの日に休むということに抵抗感があるといいます。

「晴れていたら漁に出られるじゃないですか、大雨が降ると安心して休めますね(笑)」

自らを常に動き続ける「マグロ」だという飯田さん。自分で考えて自分から動く。事業を推進する行動力は、ご両親から受け継いだ宝物です。

「やめたいと思ったことは一度もない。明日は明日の風が吹きますよ。」

世界が注目する砂漠緑化のノウハウ

「林野庁」は国の機関であり、事業の予算を要求する立場です。だからこそ、この事業がいかに価値のあるものなのかをよく知っています。

飯田さんたちと一緒に緑化事業を行なってきた宮﨑さんに、その「価値」について聞きました。

えりもに来て、飯田さんたちと一緒に緑化事業に取り組んで来た、林野庁の宮﨑亙さん

えりもに来て、飯田さんたちと一緒に緑化事業に取り組んで来た、林野庁の宮﨑亙さん

「私は留萌から異動で赴任したのですが、なによりも官民の協力関係がすばらしい価値だと感じています。これほどうまく噛みあっている地域は多くないのではないでしょうか。また、えりも砂漠の緑化事業は世界的に見ても珍しい取り組みで、毎年8月10月には世界各国からJICAの研修生が訪れ、内陸国の研修生からは『雑海藻(ゴダ)がない場合はどうしたらいいか』という質問が上がってうろたえたこともあります(笑)」

林野庁では前述の列状間伐の計画も主体的に行ない、例えばどの様なタイミングでクロマツと広葉樹のバランスを変えていくかなど、専門的な知識と経験を生かし、年度ごとの事業ガイドラインを策定します。

「えりもは場所によって環境が大きく変わるので、一言に植林といっても場所によって適したやり方が変わるんです。その上で、どの程度のクロマツと広葉樹の数がその場所にとって適正なのか、常にデータをとりながら調整していくというのが、一般的な林業と大きな違いであり、やりがいのある仕事だと感じます」

右は、今年の春に、札幌から着任した田代あゆ美さん

右は、今年の春に、札幌から着任した田代あゆ美さん

実はこの3月をもって3年間のえりもでの任期を終え、静内(現/新ひだか町)へ異動となった宮﨑さん。学生時代からの「緑を増やしたい」という思いをもって林野庁に入職されたそうで、えりもでの経験は非常に大きなものだと話してくれました。

宮﨑さんの後任として4月に札幌から着任した田代あゆ美さんは神奈川県のご出身。

「えりもについてはこれまで知る機会が無かったのですが、緑化事業のことは林野庁のHPに宮﨑が投稿した記事を通じて知っていました」

前任地では書類関係の業務が多かったそうですが、えりもでは現場作業やイベント関係の打合せことも多いとのこと。

「まだ着任して間もないですが、えりも町の取り組みは全国的に見ても貴重な事。仕事を通じてじもとの子どもたちにふるさとの魅力を伝えていきたいです」

民間だけではなく林野庁サイドも宮崎さんから田代さんへ世代交代。新たなチャレンジが始まっています。

コンブの育つ海を取り戻したいという願いから始まった、世代を超えて受け継がれるえりも砂漠の緑化事業。

官民連携で挑戦し続けるえりも町の取り組みにご注目を!

(後編 了)

- 飯田英雄さん (ひだか南森林組合/えりも漁業協同組合 所属)

- 住所

北海道幌泉郡えりも町

- 電話

01466-2-4612(えりも町役場)

- URL