2024年1月上旬、新年早々くらしごとおさかなチームを襲った衝撃の事態。

「え...?スケソウダラが獲れまくってて取材できない...!?」

そう、取材で訪問予定だった苫小牧漁協さんが、予想外のスケソの大群にぶつかりまさかの大豊漁。3月に入って忙しさもようやくひと段落、ということで、満を持して苫小牧に向かいました。

取材にご協力いただいたのは、苫小牧漁業協同組合(苫小牧漁業協働組合の記事はこちら)の組合員でもあり、苫小牧鮭定置合同株式会社の社員でもある現役の漁師さんたち。

秋から冬にかけては苫小牧鮭定置合同株式会社の社員として、サケの定置網漁をメインにしているそうですが、それ以外の時期も年間を通して様々な漁を行なっているのだとか。

豊かな海産資源に恵まれた苫小牧漁業の魅力を教えてもらいましょう!

漁師を目指したそれぞれの背景

JR苫小牧駅から南に車で5分。旅行シーズンには多くの観光客が訪れる「ぷらっとみなと市場」から道路を挟んだ向かい側に降りていくと、たくさんの船が泊まっています。

すぐ側に立つ建物には「〇漁(〇の中に漁の字)」のマークと「苫小牧漁業協同組合事務所」の文字が。建物1階にはこれまた行列必至の超人気食堂「マルトマ食堂」が入っており、ランチタイムには駐車場の方までお客さんが列を作ります。

さてさて、今回お話を伺ったのは高島恵太さん、山下博史さん、山田睦樹さんのお三方。苫小牧で漁をしている現役の漁師さんです。

普段から仲が良く、同じ漁に出ている時期は「この時間ならどこで何してるかまでわかる」そうです。

聞けば、全員苫小牧出身でアイスホッケー経験者という共通点が。

そう、噴火湾から襟裳岬にかけての沿岸部は、地理的に雪が少なく風が強いため、冬場の雪が定着しづらいエリア。そのため冬のスポーツといえばスキーよりもスケートという地域も多く、ここ苫小牧もその一つです。

現在は苫小牧をホームとするアイスホッケーチーム「レッドイーグルス北海道」が活動しており、かつては苫小牧卸売市場にもアイスホッケーの社会人チームがあったそうです。3名はそのチームでそれぞれが選手としても活躍してきました。

高島さんは小学校からアイスホッケーに親しんでおり、お父さんも選手だったそうです。

こちらが高島恵太さん

こちらが高島恵太さん

お三方に漁師になったきっかけを聞いてみました。

「漁師になること以外考えてなくて、この道に入ることに全く迷いがありませんでした。」と言い切る山田さん。高校卒業後、即、漁師まっしぐらだったそうです。

お父さんも現役漁師さんだという高島さんは「漁師になろうとは思ってなかった」とのこと。「自分でやるまでどんな仕事してるのかわからなかったんですよね。ずっと家にいるから仕事してないんじゃないかと思ったこともあります。(笑)」

確かに、先ほど聞いた生活パターンだと、子供が寝ている時間に仕事に行って、日中は家にいることになるので、子供から見たら「うちの父ちゃん、なにやってるの?」状態なのかもしれません。

こちらが山田睦樹さん

こちらが山田睦樹さん

高校卒業と同時に漁師の道へ入った山田さん・高島さん。山下さんは実は2人よりも1年遅れで漁師を始めたそうです。

中学生のころから漁師になろうと思っていた山下さんですが、一度介護を学びに大学に進みました。「親が漁師だからって甘えて漁師になるな。その前に別の社会を見ておけと言われまして、せっかく勉強するなら自分のおじいちゃんおばあちゃんのお世話がしたくて、介護の分野を選んだんです」

しかし、喜んで欲しかったおじいちゃんおばあちゃんが先に他界されたこともあり、改めて元々の目標だった漁師を目指すことになりました。

こちらが山下博史さん

こちらが山下博史さん

なるほどー。経緯は様々ですが、3人とも漁師の存在が身近だったんですね。

苫小牧漁業の代名詞「ホッキ漁」ってどんな漁?

さて、実際のお仕事内容についても聞いていきましょう。

苫小牧漁業の一年は、春のカレイから冬のスケソ(スケトウダラ)まで多岐にわたり、7月の毛ガニ漁ではお三方一緒の船で漁に出るそうです。

苫小牧の漁業といえば、外せないのが「ホッキ」。苫小牧はなんと23年連続で年間漁獲量日本一を守り続けているホッキ帝国なのです。

ホッキ帝国では一般的なサイズより大ぶりの、貝長9㎝以上のホッキだけを選び、他の追随を許さないブランディングを行なっています。

漁期は夏(7月~11月)と冬(12月~4月)に分かれており、今冬は18隻もの船が漁に出たのだそう。

資源を守るため産卵期である5月~6月は禁漁とするなど、徹底的なルール作りが帝国の威厳を盤石にしています。

苫小牧漁業協同組合の藤井さんにも同席頂き、苫小牧の漁業について教えて頂きました

苫小牧漁業協同組合の藤井さんにも同席頂き、苫小牧の漁業について教えて頂きました

そういえばそのホッキは、どうやって獲っているのでしょう?まさか漁師さんが海辺で潮干狩りというわけでもないでしょうし。

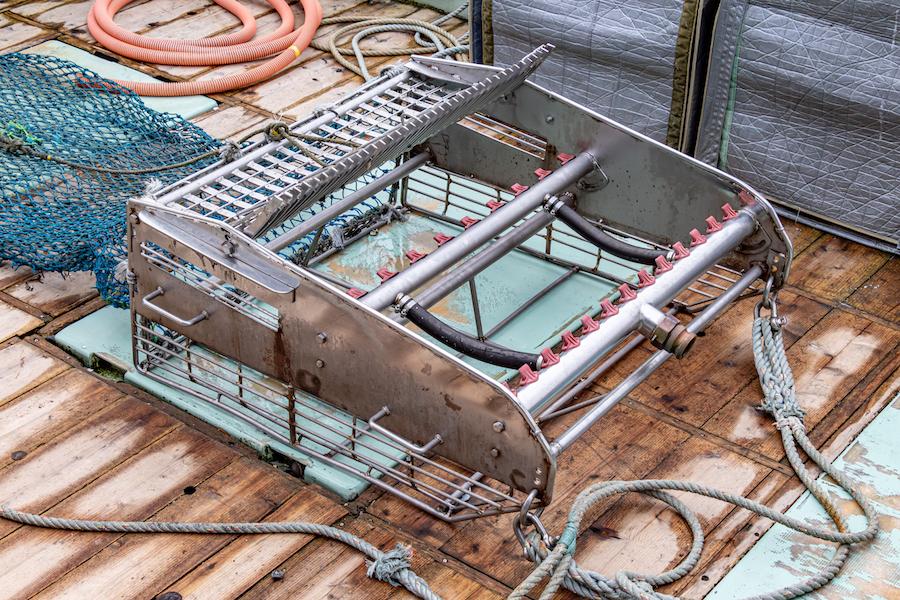

「水圧で砂を掘りながら、熊手のような部分でホッキだけを引き寄せて網に入れる『噴流式桁網』という特別な装備を付けた船を使います」

高島さんが教えてくれました。

この噴流式桁網、漁港に留めてある高島さんの船、第68勇盛丸にも付いていたので見せてもらいましたが、近くで見ると迫力満点!漁師さんたちはこうした船の装備を使いこなし、様々な漁法で漁を行なっているんですね。

噴流式桁網。これを海底に這わせて、ノズルから出る水流で砂を掘りながらホッキを収獲していきます。

噴流式桁網。これを海底に這わせて、ノズルから出る水流で砂を掘りながらホッキを収獲していきます。

漁のピークは深夜~早朝!漁師さんの一日

多彩な魚種が集まる苫小牧近海。旬の時期も魚種により様々なので、漁師さんは狙う魚に生活パターンを合わせています。

一例としてサケ漁の時期の生活を聞いてみました。

現地に設置した網に入ってくるサケを獲る定置網漁で、今期は1隻10~13人が乗った船が3隻で漁場に向かい漁をしています。

午前0時に漁港に集合し、準備ができ次第1時には出航。苫小牧から西に向かい、白老の手前あたりまで船を進めて定置網にかかったサケを船にあげ、3時頃には港に戻ってくるのが一般的だそうです。

もしたくさんかかっているようであれば一度港に戻ってサケを下ろし、再び定置網に戻ってもう一度獲ることもあるのだとか。「そこはもうサケの量次第ですね」。

サケ漁は、真夜中に出港して夜明け前に作業が終わります※写真の魚はサバ

サケ漁は、真夜中に出港して夜明け前に作業が終わります※写真の魚はサバ

1時に出航して3時に戻ってくるサケ漁。往復の移動時間を考慮すると、現場での作業時間はかなり短いと言えそうです。山下さんによると一つの網を上げるのに約15~20分。網を上げる作業にはウインチを使いますが「水揚げした魚を寄せるのは全て手で行なっています」とのこと。時には網の中がサケだらけという日もあり、そういう時は「もうサケがお金にしか見えないですね!」とみなさん笑います。これぞ日々体を張る海の男なのです。

もちろん港に戻ってからも水揚げ作業や漁具や船の手入れなど、次の出漁に向けた準備があります。網の修理もその一つ。

定置網はとても大きく、長さ200mのものもザラだそう。陸の人間にはなかなかサイズが想像しづらいのですが、広めの体育館を想像するとよさそうです。

なんせ体育館サイズなので、専門業者に依頼する部分も多いそうですが、小さな穴や重りによるスレなど自分でできるものは自分で修繕します。

船上の作業も、陸での作業も、チームワークが大事!

船上の作業も、陸での作業も、チームワークが大事!

途方もない作業ですが、こうした手入れは魚の収穫量に直結するので、漁師さんのとても大事な仕事なのです。

漁の合間に次の漁の準備。網を仕上げるには少なくとも1カ月以上かかるそうで、9月の漁なら7月から網の手入れを始めるそうです。

陸での準備を万全にして、海の上の勝負に向かう。これも海の男なのです。

また、時にはこんなトラブルも。

「台風のあとなんかは漁場に流木がたまったりすることがあるので、漁の前にまずそれを取り除きに行ったりもします。本当に時化るときは、設置した網を一回上げるときもあるんですよ」と高島さん。

体育館サイズの巨大な定置網は、設置するのにも数日を要するそうです。せっかく苦労して設置した体育館を一旦引き上げてまた設置...考えただけで辛い...。

しかしなるほど、海ではそんなアクシデントも起こるんですね。リスクに対する状況判断力と、黙々と仕事を進める忍耐力も養われそうです。

夢の一攫千金も?漁師の醍醐味はやっぱり豊漁!

「あれはまさにビギナーズラックだったけど、すごかったよね」と山田さんが話してくれたのは、まさかの高級魚・マツカワのお話です。

マツカワは「王鰈(おうちょう)」のブランド名でも知られるカレイの王様。1980年頃に漁獲が激減し、一時は「幻のカレイ」と呼ばれていましたが、放流事業や種苗生産の技術開発を経て近年は資源量が回復してきました。肉厚で脂乗りの良い引き締まった身質は、ヒラメに勝るとも劣らない絶品です。

そんなマツカワを、山田さんと山下さんが一緒に乗った船でなんと一度に225㎏、数にして実に100枚以上を上げたのです。若かったお二人、この時ばかりは「ヒラヒラと舞うマツカワが1万円札に見えた」そう。

しかしこの話にはキチンとオチが。当時乗っていた船では大量のマツカワを生かしきれず鮮度を落としてしまったそうで、周囲の先輩漁師に「むったり怒られた(山下さん)」のだとか。漁業って獲るだけでは終われないんですね。

また、高島さんもかつて13トンというスケソフィーバーに当たったことがあるそうです。周りにほかの船がおらず、獲れるだけ獲って船に満載のスケソとともに帰港。あまりに獲れすぎて、水揚げ後に魚を網から外すのが一苦労だったそうです。

通常の漁だと5~6トンが一般的だそうなので約2倍。嬉しい悲鳴ですね。

とはいえ通常の漁でも十分想像を超える量のスケソ。海の男の仕事はダイナミックなのです。

こちらがカレイの王様、マツカワ。

こちらがカレイの王様、マツカワ。

ところで、みなさんの好きな漁は?と聞くと、「刺し網」という声が。その理由のひとつは「自分が予想した場所で成果が上がった時の満足感」だそう。

刺し網漁とは、海の中へカーテンのように網を張る漁法。魚がかかると網の目に刺さったようになるので「刺し網」と呼ばれています。

刺し網漁のポイントはなんといっても網を張る場所。どんなに大きな網でも、魚が通らないところに張っていては大漁は望めません。どの時期にどの場所にどの向きで張るのか?漁師のヨミが冴えわたる、魚との知恵比べが刺し網漁の醍醐味です。

ちなみに先ほど紹介した高島さんのスケソフィーバーも刺し網漁。思った場所で想像以上の成果が上がったときの嬉しさは漁師さんならではの仕事の楽しさですね。

「あと毛ガニ漁はわかりやすく『ザ・漁師』って感じですね」と山下さん。

確かに北海道と言えばカニ。この辺りでカニと言えば毛ガニです。毛ガニ漁では、海に沈めたカゴを次々に引き上げて、中に入った毛ガニをバサバサと豪快かつスピーディーに仕分けていきます。豊漁時はゴールドラッシュさながらの、毛ガニラッシュが繰り広げられることでしょう。毛ガニとともに舞い散る波飛沫、まさに海の男なのです。

漁師を目指すなら苫小牧!その理由とは?

「漁師は完全世襲制というところも多いと思いますが、苫小牧の場合その辺は結構柔軟だと思います」

高島さんの話に他のお2人も頷きます。

そう、一般的に漁師の世界は親から子に船や漁業権が引き継がれることが多く、新規参入のハードルは他業種に比べ高いと言われています。

しかしその点ここ苫小牧は、正しい手続きを踏めば組合にも加入でき漁業権も取得できるため、身内に漁師がいない人でも参入しやすく、自ら漁師の道に飛び込んでくる人も珍しくないそうです。

ホッキや鮭など収入の柱になるものを含めて、1年中色々な魚種が獲れるため、収入が安定しているのも、大きな理由のひとつです。

去年まで苫小牧に住みながら漁師を体験するYoutuberも来ていたのだとか。

でも、素人がいきなり漁になんて出られるのでしょうか?

「最初は誰かの船に乗せてもらって、水揚げした魚を寄せるのを手伝ってもらったり、先輩の補助など軽めの作業からですね。ウインチを使う水揚げなどは技術がいる危険な作業なので、いきなりやらせたりはしません」

徐々に慣れていきながら新しい仕事を覚えていけるんですね。

実際に自分でやってみると、うまく仕事を進めるやり方がわかってくるので、上手な先輩の仕事を見て勉強するのだそうです。

もちろん新規参入ハードルだけでなく、船の購入(1億円を超える漁船も珍しくないとか...!)同じく苫小牧市にある造船会社の記事はこちらなど実際に漁師として独り立ちしていくために、超えていかなければならない荒波もありますが、「まずは小さな磯船からでも始められる」のも漁業の良いところ。

最後に、これから漁業を始めてみたいという人に向けてメッセージをもらいました。

「漁師は口は悪いけど根はいい人が多いです(笑)。いろんな漁師さんがいるので、この人のやり方がよさそうだなと思う人にはどんどん話してみてください。学校ではないので実務は『背中で覚えろ』的なところもあり、正直、危険な作業も伴うため厳しく指導しなくてはならないこともあります。負けん気の強い人は漁師に向いてると思いますよ!」

厳しくも優しい漁業の世界。

興味を持ったアナタ。苫小牧で漁師、初めてみませんか?

- 苫小牧鮭定置合同株式会社(苫小牧漁業協同組合)

- 住所

北海道苫小牧市汐見町1丁目1番13号

- 電話

0144-35-0111(苫小牧漁業協同組合)