函館市の西部地区は、教会群や金森赤レンガ倉庫などが並ぶ歴史のある場所です。その中に、ひっそりと佇む白い壁の洋式の建物。ドーム型の屋根が特徴的な建物が、函館市地域交流まちづくりセンター(以下、まちセン)です。

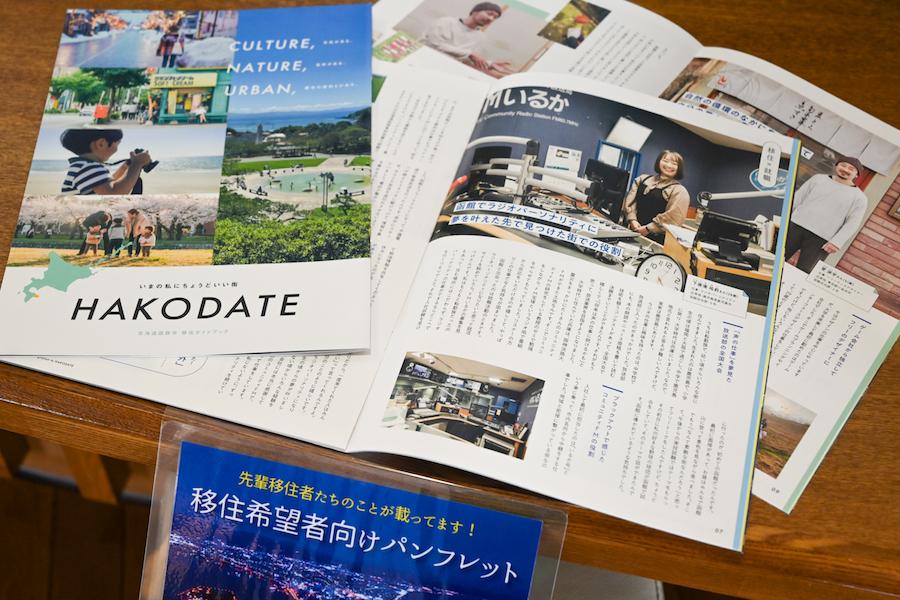

まちセンは、市民交流や活動の支援や、観光案内などをはじめ、函館市外からの移住促進のための活動も行っています。このセンターでスタッフとして働く飯尾遼太さんと、センター長の仙石智義さんにまちセンでの活動や、それぞれの想いを伺いました。

秋田から函館へ。函館の魅力を感じた大学時代

飯尾さんが生まれ育ったのは、秋田県にかほ市。秋田県と山形県の境にそびえる鳥海山(ちょうかいさん)の麓の町です。田んぼが多く、農業が盛んなのどかな町でしたが、少子高齢化による町の変化を身近に感じながら育ちました。

そんな背景もあり、飯尾さんは高校卒業後、人口減少や地域活性化について学びたいと考えます。進学先は、北海道教育大学函館校・国際地域学科地域協働専攻へ進みました。

こちらが、函館市地域交流まちづくりセンターの飯尾遼太さん。

こちらが、函館市地域交流まちづくりセンターの飯尾遼太さん。

「函館市への移住は『大学が函館にあったから』という理由です(笑)。その頃は、函館というと、五稜郭公園や金森赤レンガ倉庫ぐらいしか知りませんでしたしね。でも、函館について聞くと、みなさん同じようなイメージを持っていてすごいなって。よく考えると、そういう地域ってなかなかないと思うんですよ」

大学では、地域活性化について幅広く学びました。ゼミで政治学を学びながら、地域とのつながりを深めるフィールドワークにも参加。道外から訪れた大学生たちとともに、地域の魅力を発信する取り組みも行いました。

「西部地区でのフィールドワークでは、函館のスーパーでは当たり前に売られている商品が、本州の人にとっては珍しいものだった、という発見がありました。僕ももともとは道外の人だったはずなのに、気づけばすっかり函館に染まっていたみたいで(笑)。道外の視点を通して見ると、改めて面白い発見がありますよね」

飾られている写真を見ながら、函館市の魅力を語ってくれる、飯尾さん。

飾られている写真を見ながら、函館市の魅力を語ってくれる、飯尾さん。

このフィールドワークが、飯尾さんにとって「地域のために何かをする」という活動の最初の一歩だったといいます。その後、授業の一環として、西部地区のまちづくりの未来を考えるグループディスカッションを企画。

「高校生から、『レジェンド』といわれる世代まで、多くの方に集まっていただき、アイデアを出し合ってもらいました。例えば、道外にはあまり知られていませんが、北海道では七夕の夕方に子どもたちが近所の家を回る風習があります。高校生からは、この七夕祭をもっと地域のイベントとして盛り上げたいといった提案も出ました」

2017年には、開港5都市(函館・神戸・長崎・横浜・新潟)が毎年持ち回りで開催する「開港5都市景観まちづくり会議」の函館開催に向けた協議会の活動に参加しました。

「開港5都市景観まちづくり会議」は、安政5年に開港港として指定された函館、新潟、横浜、神戸、長崎の5都市の市民が集まり、景観や歴史、文化、環境を守りながら愛着を持って育て、個性豊かで魅力的なまちづくりを進めるための交流と協議を行う会議です。開港5都市のまちづくりの推進を目指し、相互に課題を共有し、より良い未来を築くための取り組みが行われています。

「開港5都市景観まちづくり会議」は、安政5年に開港港として指定された函館、新潟、横浜、神戸、長崎の5都市の市民が集まり、景観や歴史、文化、環境を守りながら愛着を持って育て、個性豊かで魅力的なまちづくりを進めるための交流と協議を行う会議です。開港5都市のまちづくりの推進を目指し、相互に課題を共有し、より良い未来を築くための取り組みが行われています。

協議会での活動を通じ、函館でのつながりを徐々に広げていった飯尾さん。大学卒業後は、そのご縁をさらに深め、函館での活躍の場を広げていくことを決意します。

「函館にいた4年間で、多くの方々と出会い、大学生活と両立しながら地域と関わる機会に恵まれました。卒業後も、このつながりを生かしながら函館でさらに挑戦していきたいと思ったんです」

記者時代に鍛えた「聞く力」を移住者支援に生かしたい

就活の軸は、「函館から離れずに仕事ができることだった」と話す飯尾さん。

公務員への道も考えたものの、思うような結果を得られませんでした。そんなとき、飯尾さんは小学生時代に読書感想文で賞をもらったことを思い出します。

そして、「文章を書く仕事なら、自分の得意なことを生かせるのではないか」と考え、地域との関わりが持てる函館の新聞社に応募。面接を経て、合格すると、大学でのフィールドワークの経験も無駄にならないと考え、迷うことなく入社しました。新聞記者としての仕事は非常に刺激的で、人とのつながりがさらに広がったと話します。

「記事もたくさん書きましたが、コミュニティにどう関わっていくかを学ぶことができたのも大きかったです。貴重な経験をさせてもらったと思います」

2024年11月に横浜で開催された、景観まちづくり会議に参加。その報告会を函館に戻って行いました。

2024年11月に横浜で開催された、景観まちづくり会議に参加。その報告会を函館に戻って行いました。

市役所や企業、金融機関に関する記事の作成を担当しながら、地域活性化に関する取材も行ったそうです。記者として記事を書くには、客観性を保つことが重要。

しかし、ワークショップやグループワークの取材を重ねるうちに、地域活性活動をしてきた立場として「自分も関わりたい」という思いが強くなっていったといいます。

そして、世の中はコロナ禍に突入。ぼんやりと転職を考えるようになったのは、コロナが落ち着き始めたころに、久々に再会した大学の同期や先輩と話すうちに、次の道を考えるようになっていきました。

仙石センター長とは、飯尾さんが大学生の頃に知り合い、2023年の函館景観まちづくり協議会では、共に活動した間柄でした。

「まちセンは移住者支援にも取り組んでいると聞いて、ぜひやってみたいと思いました。これまで培った『人の話を聞く力』や、今まで築いてきた地域のつながりを生かせる仕事だと感じたんです」

まちセンの求人を見て、飯尾さんは新聞社を退職し、2025年2月よりまちセンのスタッフとして新たなスタートを切りました。

さまざまな形で移住希望者の相談に対応

飯尾さんは現在、まちセンで、市民への貸し館業務や予約管理などの対応のほか、移住者支援業務に取り組んでいます。まちセンは函館市移住サポートセンターとしての役割も担っており、移住を考えている人からの相談に応じています。

メールや電話を通じて、移住希望者からの相談に対応するのが、飯尾さんの仕事です。最近では、市が主催する移住者向けのオンラインセミナーの企画も担当しました。

「移住に関する問い合わせでは、『函館でお試し移住をしたい』『物件を探している』という相談が多いですね。函館の雪事情についての問い合わせもあります。北海道の中では雪が少ない地域とはいえ、本州の人にとっては『北海道=雪』というイメージがありますからね」

また、まちセンでは、函館に移住してきた人と市民が交流できる場として「まちセン茶論(サロン)」を月1回開催しています。移住経験者が遠方の移住希望者とオンラインでつながり、リアルな経験談を共有できる場です。中には、函館で起業したいという相談もあり、助成金制度など市の創業支援事業に関する情報を提供しています。

「移住を検討する方は、定年後のセカンドライフとして考える方が多いように感じます。ほかには、親の介護のために戻ってこられる方や、仕事にストレスを感じ、新しい土地で生活を始めたいという方など、移住の理由はさまざまです。そんな移住希望者の方たちにとって、移住経験者のノウハウは非常に役立ちます。多くの方の知恵が集まるという点で、移住検討者の方にとって、茶論はとても良い場所だと思います」

仕事の楽しさについて尋ねると、「人と会えることが一番ですね」と笑顔を見せます。また、函館に住む人は「よそ者」にとても温かいと話す飯尾さん。

「港町ならではの開かれた気質なのかもしれません。僕はいまだに秋田ナンバーの車に乗っているのですが、『秋田から来たの?』と声をかけてもらえることもよくあります」

公共性を守りつつ、民間の視点を生かしていきたい

センター長の仙石智義さんにもお話しを伺いました。仙石さんは、グラフィックデザイナーとして8年間働いた後、函館市青年センターのセンター長を5年間務めました。まちセンのセンター長に着任したのは、2024年3月のことです。仙石さんも、飯尾さんと同じくまちセンで、市民からのさまざまな問い合わせに対応しています。

「デザイナーとして仕事をしていた頃から、並行して市民活動やボランティアに関わってきました。こちらに着任してからも、その経験を生かした活動ができていると思います。まちセンに来られる方の笑顔を見るのが、僕も何より楽しいですね」

こちらが、函館市地域交流まちづくりセンター、センター長の仙石智義さん。

こちらが、函館市地域交流まちづくりセンター、センター長の仙石智義さん。

今でも、依頼があればチラシを制作することもあるという仙石さん。人生を1つに絞るのではなく、たくさんの引き出しを持つ生き方が好きだと語ります。

「自分のやれることを増やしておけば、どんな道に進んでも柔軟に対応できますよね。自分自身もデザイナーの仕事や市民活動などさまざまな経験をしているからこそ、いろんなアイデアが浮かんで、今楽しく仕事ができていると思います。まちセンにはNPO法人を立ち上げたいという相談も寄せられますが、そういった際に自らの経験を生かした提案ができますし、それがやりがいにもなっています」

また、人々のニーズが変化する社会において、公共施設としてのまちセンの在り方を模索しているとも話します。

「現市長の、『選ばれる函館になる』という言葉を借りて言うなら、このまちセンも『選ばれる施設』になることが必要です。公共性を守りながらも民間の視点を生かし、より良い住民サービスを提供する。それを実現させることがやりがいでもあり課題でもあります」

飯尾さんも、人口減少が進む中で、施設の役割が変わっていくことを意識しながら運営する必要があると語ります。

「時代によって求められるものが変わるのは当然です。その変化に柔軟に対応しながらも、公共施設としての役割を逸脱せず、市民のニーズに応えていくことが大切だと思います」

函館は歴史のある街。まず一度来て魅力を体感してほしい

仙石さんは、函館の魅力についてこう語ります。

「暑すぎず寒すぎず、飛行機や新幹線など交通の便も良く、自然も豊か。特に夜景の素晴らしさは、どこにも負けないと思います。そのまま食べてもおいしい新鮮な食材も豊富だし、どの飲食店に入ってもハズレがない。価格も手頃でどれも美味しいんですよ」と、にこやかに教えてくれました。

また、歴史の深さも函館ならではの魅力だと話します。

「まちセンがある旧市街地には、歴史的な建物が数多く残っています。まちセン自体も、もともとは1923年に建設された百貨店・旧丸井今井函館支店の建物で、築100年を超えています」

また、市内各地にある道幅の広い坂道は、明治時代の大火を受けて、防火対策の一環として整備されました。

「函館の図書館事業の礎を築いたのが、初代館長・岡田健蔵です。彼は社会教育の重要性を深く理解し、生涯をかけて図書館事業に尽力しました。現在、世界的にも評価されている旧市立函館図書館は、岡田氏が独力で設立した私立図書館が始まりです。1907年(明治40年)の大火後、地域の知の拠点として発展し、その後、耐火性を考慮した建築へと受け継がれていきました」

北海道の中でも歴史ある土地だからこその魅力を教えてくれた仙石さん。飯尾さんにも函館の魅力を聞いてみると、「コンパクトシティ函館」と挙げました。

「空港が街から近く、住宅街と繁華街も隣接していて暮らしやすいです。あと仕事面でも、札幌や関東のように大きい都市のように人が多くないので、頑張ればチャンスをつかめる可能性もあると思います」

さらに、自然の美しさも函館の魅力のひとつだと話します。

「海がきれいです。特に夜はまた違った美しさがあり、写真映えするスポットもたくさんあります。ただ、函館は歴史的な建物が多い一方で、簡単に壊されてしまうものもあるんです。今あるものをしっかり守り、残していきたいですね」

移住者支援という観点から、施設として今後どのようなことに取り組んでいきたいかをおふたりに伺ってみました。

「相談してよかったと思える施設にしたい」と仙石さん。「函館の良いところも悪いところも知った上で移住してもらえるよう、市民目線のリアルな情報をお伝えしていきたいと思います。ただ移住するだけでは面白くありませんから、函館での生活をより楽しんでいただける機会を提供していきたいですね」

飯尾さんも、函館市やまちセン、移住経験者など、さまざまな関係者との横のつながりを深めることの重要性を感じています。

「函館市からの委託を受け、まちづくりセンター内に設置された移住サポートセンターが、移住希望者の支援に取り組んでいます。その一環として、移住者の方が独自で運営している『移住club函館』という団体と連携して、移住経験者や地域住民が移住希望者と交流しながら、函館での暮らしについてリアルな情報を伝えています。こうした横のつながりをしっかりと形にし、移住・定住の促進に貢献していきたいです」

また、まちづくりの主体となる市民を下支えすることが、まちセンの重要な役割だとも話します。

「やはり、市民がまず自分の街の魅力を知り、それを発信していくことが大切だと思います。そのために、施設として何ができるのか考えていきたいですね。また、観光地としての市民意識が高まればより魅力的な街になると思うので、その手伝いをしていきたいと思っています」

笑顔が素敵な飯尾さんと仙石さん。二人は開港5都市景観まちづくり会議の一環として、地域の魅力を発信し、共に未来のまちづくりに向けて熱心に活動しています。その明るい笑顔から、互いに対する信頼と情熱が伝わってきました。

笑顔が素敵な飯尾さんと仙石さん。二人は開港5都市景観まちづくり会議の一環として、地域の魅力を発信し、共に未来のまちづくりに向けて熱心に活動しています。その明るい笑顔から、互いに対する信頼と情熱が伝わってきました。

最後に、函館への移住を考えている人に、飯尾さんはこう呼びかけます。

「僕自身が秋田から函館に移り住んで分かったのは、本当に人が温かい街だということです。観光で訪れた人も必ず『函館の人は温かい』と言います。そこがこの街の魅力です。ただ、やはり実際に来てみないと分からないので、まずはお試しでもいいので一度来ていただきたいです。そして、この街の奥深さを体感してもらえればと思います」

秋田から函館へ渡り、大学時代のフィールドワークや新聞記者の経験を経て、地域とのつながりを深めてきた飯尾さん。その想いは今、移住者支援や市民活動のサポートへと形を変えています。函館の魅力を伝え、地域に関わる人々をつなぐことで、「選ばれる街」としての未来を築こうとする姿勢が印象的でした。