「育ててもらった美唄のまち。持続可能な地域として活気ある状態で次世代へバトンを渡したい」

行政や政治に携わった経験もないまま、39歳のとき、思い切って美唄市長選に立候補した桜井恒(ひさし)市長。当時、道内の市長の中では最年少だったことや、民間出身ということも話題になりました。令和5年(2023年)7月に就任し、ちょうど2年目を終えたばかり。

今回は立候補するまでのことや、3年目に入った今、市長に就任してからの取り組みなどを振り返りつつ、これからの構想や美唄への想いなどを伺いました。

故郷がさびれていくのを見たくない。活気ある状態で次の世代に繋ぎたい

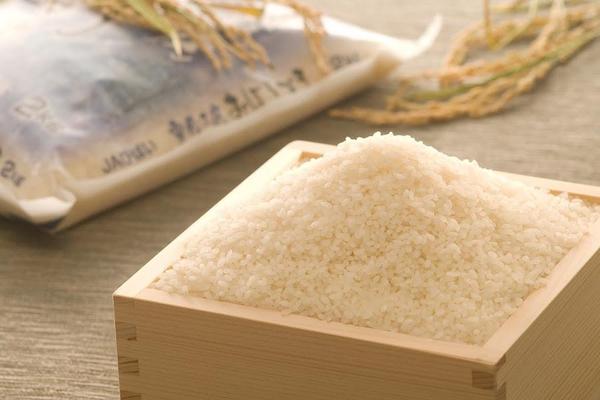

美唄市内の米農家の長男として誕生した桜井市長。父親は農業の傍ら、市議会議員も務めるなど、まちのために尽力してきました。そんな環境だったこともあり、家の中でまちの課題について話をするような機会は北海道にUターンしてからよくあったそう。

「でも、そのころは自分が議員になろうなんて思ってもいなかったですし、農家の跡も継がなくていいと言われて育ちました。そんなこともあって、岩見沢の高校を出たあとは北海道大学の農学部へ進学しました」

跡を継がなくていいと言われたものの、農学部を進学先に選んだのは、美唄に適した米の品種改良に携わり、貢献したいという想いがあったからでした。

「とはいえ結局、まったく違う医療分野の会社に就職してしまいました...」と笑いますが、東京で就職したあとも故郷・美唄に対する想いは常に心の中にありました。

美唄市長の桜井恒さん。美唄で育ち、一度は外に出た経験があるからこそ、故郷の「さびれていく様子を見たくない」という強い想いがあります。美唄の可能性を最大限に引き出し、活気ある状態で次の世代へ繋ぎたいと願っています。

美唄市長の桜井恒さん。美唄で育ち、一度は外に出た経験があるからこそ、故郷の「さびれていく様子を見たくない」という強い想いがあります。美唄の可能性を最大限に引き出し、活気ある状態で次の世代へ繋ぎたいと願っています。

東京で江別市出身の奥さまと結婚し、お子さんも誕生。ところが、赤ちゃんのうちから幼稚園受験の話などが話題にのぼる子育ての環境に違和感を覚え、「のびのびと子育てするなら北海道がいいかもしれないね」となり、北海道へ戻ることにします。夫婦共にフルタイムで働いていたため、近くに頼れる親族がいないということもUターンのきっかけとなりました。

札幌に住まいを構えた桜井市長は、江別にある「江別すずらん病院」の募集を見て、経営幹部として就職。「江別すずらん病院はもともと美唄にあった病院で、これも何かの縁かなと思っての転職でした」と振り返ります。

美唄の実家にも頻繁に帰省し、「帰ってくるたびにまちがさびれていく様子を見ていると、なんだか寂しいなと感じてはいました。ただ、まちにはいろいろな可能性があるのに、生かし切れていないような感覚もありました」と話します。

そんな中、市長選が行われることを知ります。誰かに立候補しろと言われたわけでもなく、政治や行政に関わったこともなく、そのとき美唄で働いていたわけでもなく、美唄に仲間やグループがあったわけでなく、数少ない地元の友人に助けてもらう状況でしたが、「根拠のない勇気と自信で立候補しました」と笑います。

「私は、まちからの奨学金で大学に進学させてもらったし、国際交流事業などにも参加させてもらいました。まちに育ててもらったという意識がすごくあって、美唄をこのまますたれさせたくないと思いました。未来を担う次世代に活気ある状態でバトンを渡したいという気持ちになりましたね」

周囲からは「やめとけ」と言われたものの、唯一奥さまが「やってみたら?」と背中を押してくれました。

「妻は美唄へ来るたびに、いろいろあるのになんかもったいないよねと言っていたんです。まち自体にポテンシャルがあるのに、うまく活用できていないと話していて、何かやれることがあるならやってみたら?という感じでした。最初、反対していた父も、『本気でやるなら応援するよ』と言ってくれました」

少しでも政治に興味があったのですかと尋ねると、「いやいや、ないです。今もないです」と笑います。

「ビジネス的な感覚で取り組んでいるという感じです。どうやれば課題解決できるかを考え、最終的にそれが美唄の市民のためになるか、未来に繋げられるかを常に考えている。ただそれだけです」と続けます。

市民の暮らしを豊かにすることに重点を置き、シティプロモーションとDXを推進

当選を果たした桜井市長は、「対話から始めるまちづくり」をスローガンに掲げ、所信表明で3つの基本施策を打ち出します。「市民の暮らしを守ることを最優先にする」「事業の優先順位を見直す」「びばいの未来へ投資する」。これをベースにあらゆる課題に取り組み始めます。

特に重点的に力を入れて取り組んでいるのが「教育」「子育て」「公共交通」「防災」「医療」の5つの分野。

「市民の暮らしを最優先に考えると、この5つは優先順位が高いと考えています。これらに共通するものとして取り組んでいるのが、シティプロモーションとDX(デジタルトランスフォーメーションの略、以下DX)の2つの事業です」

美唄市のシティプロモーションの取り組み。市民自身が美唄の良さを再発見し、誇りを持てるように情報発信を強化しています。美唄の魅力は「美しくあれ」という言葉に集約されています。

美唄市のシティプロモーションの取り組み。市民自身が美唄の良さを再発見し、誇りを持てるように情報発信を強化しています。美唄の魅力は「美しくあれ」という言葉に集約されています。

シティプロモーションは前市長のときから行われている事業ですが、桜井市長になってから少し方向転換しました。

「美唄の良さを外へ向けて発信していこうというものなのですが、私としてはもう少し市民に向けたものとしてこの事業を活用していきたいと考えています。美唄の人たちと話をすると、『なんもないまちだから』『さびれているまちだから』と口にします。でも、そんなことはまったくなくて、誇れるものはたくさんあるんです。面白い活動をしている人がいるとか、市外の人が注目するようなこだわりの店があるとか、これまで気付かなかったようなまちのいいところをまずは市民の方たちに知ってもらおうと、シティプロモーションを活用して進めたいと考えています」

その上で、美唄の良さや魅力を分かっている外の人たち、いわゆる関係人口の人たちとも関わりを持ちながら、彼らが美唄で何かをしたいと思ったときに応援できるような関係性を保ちたいとも考えています。

桜井市長は、まちづくりにおけるデジタルの力を重視しており、DX推進は人口減少が進む美唄にとって急務と考えています。

桜井市長は、まちづくりにおけるデジタルの力を重視しており、DX推進は人口減少が進む美唄にとって急務と考えています。

「地方創生絡みでほかのまちの話を聞いていると、外の人と地元の人の繋がりがうまくいかないとよく耳にします。地元の人に拒絶されたり、外の人が地元の人をないがしろにしたり...。美唄はそうならないように、地域に関わりを持ちながら外の目も持った協力会社の力を借りつつ、地元の人と外の人の橋渡しとしてのシティプロモーションを行っていきます」

現在、美唄のシティプロモーションでは情報発信やコミュニティー作りが盛んに行われていますが、ここで必要になってくるのがデジタルの力です。

「これからの時代、デジタルの力、DXは欠かせないものです。シティプロモーションだけに限らず、あらゆる場面で必要となってきます。特に人口減が進んでいる美唄は、デジタル化の普及が急務。高齢者の方のなかには、デジタルやDXと聞くだけで敬遠される方もいらっしゃいますが、あくまで暮らしやすくするためのツールであり、人々の暮らしを支えるシステムなのです。皆さんの日常生活を支えるサービスを提供する際に裏側で作業を行うのが、人間なのか、デジタルなのかという違いだけであり、人手が足りない今、ここは避けられないと考えています。高齢者の方たちにも理解していただけるよう、あきらめずに説明を続けるだけです」

美唄市街地の眺望。豊かな自然と調和したこの街で、新しい生活を始めてみませんか。

美唄市街地の眺望。豊かな自然と調和したこの街で、新しい生活を始めてみませんか。

デジタル人材の育成に注力。近隣市町と共に優秀なデジタル人材輩出も夢ではない

デジタル化の話が出たところで、「デジタル人材の育成にも力を入れています」と桜井市長。地方に暮らすにあたって、「地元に仕事がない」「やりたい仕事がない」というのも人口流出の大きな要因です。デジタルの時代、昨今はデジタルノマドと呼ばれるフリーランスのデジタル人材が、暮らす場所に関係なく活躍しています。その平均月収は一般のサラリーマン以上とも言われています。

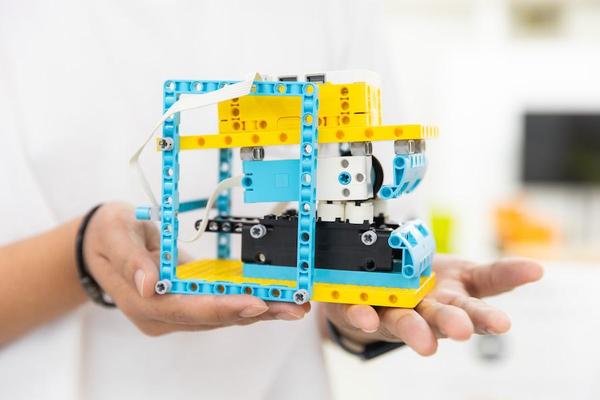

「そういう時代背景も踏まえ、地元でもデジタルの仕事ができるような環境づくり、そして何よりデジタル人材の育成に力を入れる必要があると考えています。小さいうちからプログラミングなどに触れられる環境を整えています」

市内に設けた10~18歳の子どもたちのためのデジタル体験拠点「PITAAAN!」は、デジタル人材育成のためのファーストステップ。プログラミング教育を中心に子どもたちが気軽にデジタルに触れ合えるよう、民間企業の力を借りながら運営しています。

美唄市に設けられた10~18歳の子どもたちのためのデジタル体験拠点「PITAAAN!」。プログラミング教育を通じて、子どもたちが将来の選択肢を広げ、デジタル人材として活躍できるよう支援しています。

美唄市に設けられた10~18歳の子どもたちのためのデジタル体験拠点「PITAAAN!」。プログラミング教育を通じて、子どもたちが将来の選択肢を広げ、デジタル人材として活躍できるよう支援しています。

「プログラミングが最終的にモノづくりにも繋がっていることを知ってもらい、子どもたちの将来の選択肢のひとつ、チャンスに繋がってくれたらと考えています。デジタル人材を輩出できるようになったら、この活動を空知管内に広げたいですね。空知がデジタル人材育成の一大エリアになったら、各市町に良い波及効果をもたらすことができるのではないかと考えています。美唄がその先駆者のような存在になれたらいいですね」

しかし、せっかくデジタル人材を育成したものの、美唄を出ていってしまってはせっかく育成したのに...と惜しくならないのですかと尋ねると、「究極、美唄に残らなくてもいいと思っています」と意外な答え。

「もちろん、戻ってきてくれる、残ってくれる子供たちが増えることは期待していますが、美唄から世界や違う都市へはばたき、挑戦し、活躍してくれる子供たちが増えることも同じくらい期待しています。どうしても美唄にいてはできない仕事というのも中にはあると思うので。ただ、美唄のこの環境があったからはばたくことができた、成長できたとポジティブに美唄のことを思ってほしいし、関係人口として関わってくれたらと思います」

美唄に育ててもらい、一度は外に出た経験がある桜井市長だからこその言葉にも感じます。

医療や農業分野で自身の経験をフルに生かし、「人生の伏線回収をしています」

市長になって2年経ち、これまで取り組んできたことで変化を感じているものをいくつか挙げてもらうと、「さきほどのデジタル人材育成にも関係しますが、AIドリルなど教育面でのデジタル導入が進んだことがまずひとつですね」と桜井市長。

「それから医療に関しては、かねてから懸案事項だった市立病院の医師の獲得ができたことですね。30代と40代の2人の総合診療医が来てくださったのと、救急部門に毎週大阪の大学病院の救命救急の研究室から医師5人がローテーションで来てくださっています。外来はジェネラリスト(特定の専門分野に偏らず、幅広い知識とスキルを持ち、患者全体を包括的に診る医師のこと)である総合診療の先生が幅広く診てくださり、救急もこれまで受け入れが難しかった症例に対応できるようになりました」

大学病院の救急部門が対応するのは、一般的な救急よりもさらに高度で特殊な救急医療である三次救急がほとんど。緊急度が低めの一次、二次救急に携わる機会が少ないため、大学病院側としても研修を目的として美唄に派遣してくれているそう。

市立美唄病院。長年の懸案事項だった医師の確保に成功し、救急医療体制も充実 。市民が安心して暮らせる医療体制が整っています。

市立美唄病院。長年の懸案事項だった医師の確保に成功し、救急医療体制も充実 。市民が安心して暮らせる医療体制が整っています。

どこの地域も医師の獲得には苦戦している中、大学病院との関係性を築くといったアイデアも含め、これだけの結果が出せたのには、「病院スタッフにとにかく重点的に医師獲得に動いてほしいと伝えました。自分が長く医療業界にいた経験も生かし、チャンスを見分け、適切な判断をスタッフに指示できました。自分が医療業界で働いていたのはこのためだったのかなと思いましたね。私の人生の伏線回収のひとつです」とにこやかに話します。

「病院の建物が建て替えられて1年。ハードだけでなく、医師を確保し、中もきちんと充実させることで、病院を利用する市民の方たちの満足度も高くなっています。医療面の目指すべきところに近づいてきたかなと実感しています」

今後は、総合診療医の先生たちとともに往診を拡充していきたいと考えているそうです。

桜井市長が「これも私の人生の伏線回収のひとつです」と話すのが、農業に関して。北大農学部出身という強みを生かし、人脈を活用していろいろなプロジェクトを始動させています。

「人手不足解消を踏まえ、特にスマート農業の導入は積極的に進めています。美唄は農地を大きくする取り組みを15年ほどやっていたため、大きな機械を入れるスマート農業に関してアドバンテージが大きいんです。現在、外部のスマート農業関連の方たちと実証実験を行っています」

このほか、北大の農学部と共に「儲かる農業」について考えるなど、積極的に動いています。

小学校の授業で「農業科」を設けるなど、非認知能力を育む機会を創出

重点的に取り組みを行っている5つの分野の中で、子育てや教育面における改革にも力を入れている桜井市長。

デジタル人材育成の話でも子ども向けのデジタル体験拠点「PITAAAN!」の話題が出ましたが、このほかにも、子どもたちの非認知能力を育むための取り組みとして、小学校の総合的な学習の時間に「農業科」を設けています。

ちなみにこの非認知能力とは、学力テストなどで評価する認知能力と異なり、物事に対する考え方、取り組む姿勢、行動など、日常生活・社会活動において影響を及ぼす能力のことになります。

子どもたちの教育について笑顔で語る桜井市長。美唄では、地域にあるものを最大限に活用し、子どもたちの「生きる力」を育む取り組みが盛んに行われています。

子どもたちの教育について笑顔で語る桜井市長。美唄では、地域にあるものを最大限に活用し、子どもたちの「生きる力」を育む取り組みが盛んに行われています。

「農業科は、『農業で学ぶ』を合言葉に、農業体験はもちろんですが、農業を通じて、調べる、考える、発表する、企画するなど、あらゆることを能動的に体験できるカリキュラムになっています。美唄の基幹産業である農業そのものに触れてもらいながら、将来的に必ず役立つ非認知能力を育てていきたいと考えています」

さらに、小学3年生~高校生を対象としたさまざまな活動も積極的に実施。「自然戦隊マガレンジャー」は、宮島沼とそこにやってくるたくさんの渡り鳥に関する活動を子どもたちが楽しみながら自主的に行っています。水質調査、宮島沼水鳥・湿地センターの看板制作、周辺のゴミ拾いなど、活動は多岐に渡り、ヨシを使った紙づくりなどにもチャレンジ。

「美唄まちづくり部」は、子どもたちが中心となり、大人たちと力を合わせてまちを盛り上げようという活動です。イベントに自分たちのブースを出したり、美唄の特産品を使った商品の企画を大人にプレゼンしたりすることも。これらの活動も非認知能力を楽しく自然に育むため、大いに役立っています。

地域にあるものを最大限に活用し、地域の大人たちと関わりを持つ機会を設け、子どもたちの生きる力を育んでいくのは、まさに未来への投資。デジタル人材育成に関してもそうですが、地方にいるから「できない」ではなく、地方にいても「できる」を形にして、示してくれていることがまちの魅力にも繋がっているように感じます。

持続可能なまちづくりの第一歩として大切なのは、シビックプライドの醸成

くらしごとは移住に関する情報を多く紹介している媒体ということもあり、移住に関しての見解を伺うと、「もちろん、ほかの市町村と同じく、移住定住していただくための助成などはひと通り行っていますが、その助成が移住する一番の理由にはならないと思っています」と桜井市長。

「まずは、今美唄に暮らしている市民のシビックプライド(都市や地域に対して市民が持つ誇りや愛着のこと)を醸成するのが先だと考えています。市民一人ひとりが美唄に誇りを持ち、いいところを外の人に伝えられるようにまでなれば、結果として美唄に興味を持ってもらえるようになり、移住定住にも繋がっていくと考えています。それが本当の意味での持続可能なまちづくりだと思います」

シティプロモーションの話でも触れた市民向けの発信は、このシビックプライドを醸成するための取り組みであるということが分かります。

美唄市の移住相談窓口のスタッフたち。美唄市では、移住者が地域に溶け込めるよう、市民一人ひとりの「シビックプライド」の醸成に力を入れています。

美唄市の移住相談窓口のスタッフたち。美唄市では、移住者が地域に溶け込めるよう、市民一人ひとりの「シビックプライド」の醸成に力を入れています。

「情報発信に関しては、地道な積み重ねでもあると考えています。活動が根付いて、市民のまちへの愛着が高まり、まち自体が活性化していけば、それだけで移住先としても十分魅力に感じてもらえるはずだと思います」

観光面に関しては、美唄の地域活性化起業人の方たちがスポーツツーリズムに取り組むなど、美唄にもともとある観光資源を使って活動中。

「プレイヤーの方たちが入ってくれているところは、それぞれにお任せしつつ、そことの連携も大切にしていきたいと考えています。認知度を上げ、最終的には外からの投資を呼び込めるかどうかが大切」と話します。

写真左から、総務部広報情報推進課の桜井課長、総務部長の村上さん、桜井市長、総務部広報情報課DX・まちづくり推進係の猪俣さん。

写真左から、総務部広報情報推進課の桜井課長、総務部長の村上さん、桜井市長、総務部広報情報課DX・まちづくり推進係の猪俣さん。

20年、30年先の美唄の未来の地図を描き、ブレない方向性を示すことが大事

さて最後に今後のことや未来の美唄に向けての取り組みついて伺います。

「まちのグランドデザインを示していきたいと考えています。美唄は、老朽化した建物の更新時期にきているものが数多くあるほか、かつて病院があった跡地や高校があった場所など、まちに大きな余白部分があります。もちろん、一気に建て直しなどはできないのですが、着手をする前に方向性を示すきちんとしたグランドデザインが必要だと考えています」

建物などのハード面だけでなく、ソフト部分もひっくるめたグランドデザインが必要と話します。

「20年後、30年後の美唄のまちはこんな景色になっていくという、未来の姿を地図として見せていくことが大事。10年後はこんな感じになっています、さらに10年後はこんな感じ...と時系列で、誰が見ても分かるように示しておく必要があると考えています。そうすれば、誰がトップになったとしても、国の施策が変わったとしても、ブレることなくまちづくりを続けていけると思うのです」

自然豊かな美唄の公園で遊ぶ子どもたち。美唄は子育て世代にとっても魅力的な環境が整っています。

自然豊かな美唄の公園で遊ぶ子どもたち。美唄は子育て世代にとっても魅力的な環境が整っています。

10人の人に美唄といえば何でしょう?と尋ねると、それぞれ違った答えが返ってくるはず。とりめし、焼き鳥、アルテピアッツァ美唄、宮島沼、雪うなぎ、ロッククライミング、野球の美唄ブラックダイヤモンズ、東明公園などなど...。現在の美唄は、このように「なんかいろいろあるまち」であり、これらはどれもまだまだ可能性を秘めているものばかり。これらを生かしきれていないという課題があります。

「まちの人たちのシビックプライドが醸成されていけば、これら『いろいろ』がもっと輝くと考えています。そのためにもまちの人に意識をしてもらう情報発信が大切。『いろいろ』のことも含め、まずはまちの人たちが暮らしやすいと実感できるまちづくりを進め、まちの人たちと対話を重ねながら、さらにその先の地図をきちんと作っていきたいですね」

多忙な中、時間を割いてくださり、分かりやすく丁寧な言葉で語ってくれた桜井市長。美唄に対するブレのない強い想い、未来のためになんとしても...という熱い気持ちが伝わってくる取材となりました。

桜井市長は、20年、30年先の美唄の未来の地図を描き、ブレない方向性を示すことで、持続可能なまちづくりを実現しようと取り組んでいます。

桜井市長は、20年、30年先の美唄の未来の地図を描き、ブレない方向性を示すことで、持続可能なまちづくりを実現しようと取り組んでいます。