厳しい北海道の暮らしを支える、土木の世界。屈強な仕事人たちが汗をかき、男性だらけというイメージがあるかもしれません。そんなステレオタイプを打ち砕くような建設会社が、旭川から北東に約90km、上川北部の下川町にあります。

商業高校を出た女性が「建設ディレクター」として現場を支え、別の女性は人気のブランドトマトの栽培にのめり込んでいます。「建設ディレクターってかっこよさそう!」「トマトを育てる建設業ってどういうこと?」と、取材前から気になって仕方ありませんでした。

森林率が90%と豊かな森に囲まれ、個性豊かな移住者が集まる下川町。ここを拠点に公共土木工事や国道・道々の維持管理業務を手掛けるのが、谷組です。今やどこでも人口減少の波から逃れられません。下川町や名寄市など上川北部地域も例外ではなく、公共工事の先細りも心配されています。それでも谷組は数十年にわたって新しい発想で未来を描き、挑戦しているようです。どんな会社なのか、まずは社長の谷博之さんに伺います。

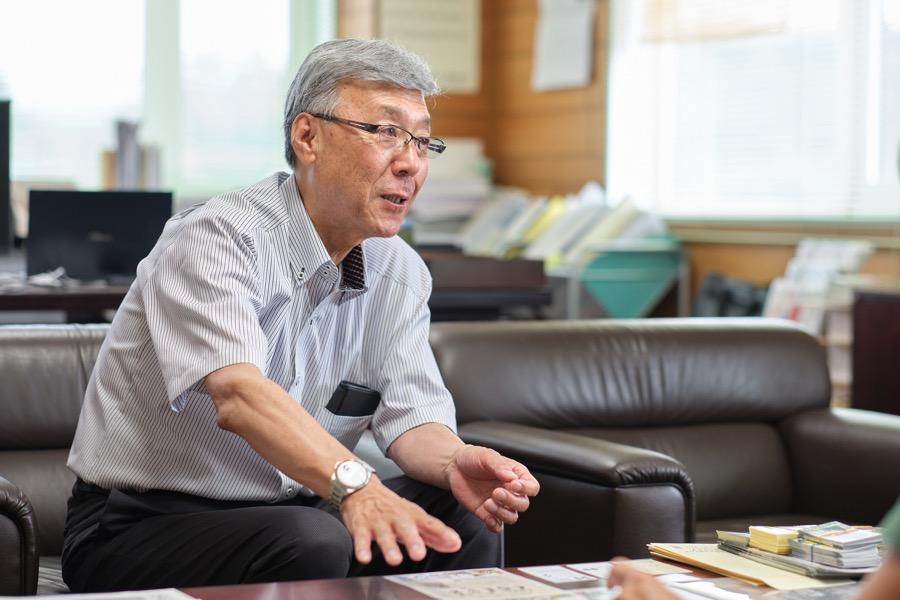

こちらが社長の谷博之さんです。

こちらが社長の谷博之さんです。

人口減少率が全道一に。「広域で良くする」発想で行動を

林業のまちの下川町らしく、谷組の祖業は造林業でした。創業したのは谷さんの祖父。造材に伴って橋や道路を造るうちに、昭和30年ごろには土木関係の事業所として地域に欠かせない存在になっていたそうです。

財閥系の銅鉱山もあり、林業と合わせてにぎわっていた下川町。ピーク時の昭和30年代には1万5,000人以上が暮らしていましたが、休山などを受け、徐々に人口が減っていきました。「私が谷組に入った昭和50年代の終わりにはもう7,000人くらいで、人口減の進み方は全道一でした」と振り返る谷さん。危機感を抱き、下川の仲間とともに「万里の長城」などの名所を生み出し、独自のイベントを展開するようになりました。

社長室には歴史を感じられる写真が飾られていました。

社長室には歴史を感じられる写真が飾られていました。

当時の谷組は50代や60代の社員がほとんどで、20代だった谷さんは「町自体もそうだけど、このままだと会社がなくなってしまうかもしれない」と考え、若者に注目してもらうには新しい発想が欠かせないと確信しました。前社長の兄・一之さんとともに「次の時代をつくる。未来に向かって発信する」という決意を込め、「NEXT MIND(ネクスト・マインド)」を社のスローガンに掲げました。これは今も、社屋や名刺に刻まれています。

自分自身が良くなるには、会社を良くしよう。会社を良くするには町を良くしよう。町を良くするには上川地域を、そして北海道を良くしよう。仕事を待つ受け身ではいけない...。そう考えた谷さんは、広域で盛り上げていくために次々とアクションに出ました。

高速道路の整備推進を求める「北海道の地域とみちをつなぐネットワーク連携会議」、国道の維持除雪の充実に向けた「北海道維持除雪管理ネットワーク協議会」、道道の課題を道庁に届ける「北海道維持管理業務連絡協議会」を立ち上げました。全道規模で業者のネットワークを作って活動した結果、予算が増え、慢性的に赤字だったのに黒字に転換する会社も増えたといいます。また入札参加資格の評価項目に「地域貢献」を加えることを国に認めさせたという功績も。谷さんは「小さな町から発信して提案できる。これが我が社の一番の強みじゃないかな」と、少し誇らしそうに語ります。

自社だけ、地元だけ、1つの事業だけでは経営を持続させるのは難しい時代です。これまで谷組は、トマト栽培など多くの挑戦を続けてきましたが、近年立ちはだかるのが人手不足です。

下川支店の様子。

下川支店の様子。

「一番の課題は担い手不足。下川町だけで集めようとしても、高齢化が進み人口が減るなかでは、非常に難しい。まちづくりと一緒で、広域で考えた方がいいんじゃないかなって思うんです」と、移住やUターン希望者の受け皿にもなれるよう、住宅の確保を含めて環境を整えています。

2024年4月には、名寄市に本社機能を移転。除雪やインフラ維持管理のニーズは今後も減ることはないと見込み、少ない人員でも効率的に広域展開できるようにする方針です。谷さんは「名寄を中心に広域で人を集め、事業を展開できる地域企業をつくりたいです」と展望を語ってくれました。

若手の建設ディレクターは「誇らしい仕事だと知ってほしい」

谷組の仲間入りをした若手は、どんな活躍をしているのでしょうか。ともに下川商業高校を卒業して入社した、建設ディレクターの女性と現場代理人の男性に聞きました。

まずは、入社4年目の業務推進課で働く小泉樹里さん。高校在学中にExcelやWordの資格や簿記など4種類取得したほど、もともとパソコン作業が好きでした。「仕事は事務職かな」と考えていたところ、事務職の求人票が目に入り、地元では知られた存在である谷組に興味を持ちました。

「建設土木=現場」というイメージがあっただけに、会社を見学した時、静かなオフィスに驚いたといいます。社外の現場では逆に、「こうやって道路や区画整理が進んでいくんだ」と感慨深くなったそうです。

こちらが小泉樹里さんです。

こちらが小泉樹里さんです。

入社後は研修が充実していたため、日常的に飛び交う専門用語にも苦労しませんでした。「素人でこの世界に入って3年間続けられたので、土木の知識は必ずしも必要ないんですよ」という彼女の言葉には説得力があります。入社2年目にはICTで現場とオフィスをつなぐ「建設ディレクター」として認定され、オフィスで現場代理人の書類作成をサポートする役割を任されるように。所定の検査は本来現地でするものですが、最近は下川にいながらZoomで行うことも多いそうです。着工前後の記録を残すための黒板も、手書きだけではなく、データ入力で画像上に表示させることができるようになりました。

「普段は施工体制の変更や追加などを書類に落とし込んで、現場代理人が現場作業に集中できるように負担を軽減しています。入札や着工をするためにも多くの書類が必要になりますが、間違いがないよう神経を使うので大変です」

下川支店のオフィスで勤務する小泉さん。職場の雰囲気を聞くと、「メリハリがありますね。仕事中は黙々とパソコンの画面に向かいますが、休憩中はリラックスしてみんなで集まります」とのこと。社外の友人とたまに会うと、自然と仕事の話になります。「谷組は上司からの指示は正確だし、休暇も取りやすいので労働環境はすごくいいと思えますね」と、どこかうれしそうです。

取材中も他の社員さんと楽しそうに話す姿が印象的でした。

取材中も他の社員さんと楽しそうに話す姿が印象的でした。

谷組は地元の小学生向けの現場体験学習「ほんわか教室」を開いていて、小泉さんも参加することがあります。「土木にはいろんなイメージを持たれることがありますが、素敵な仕事なんだよと若い世代に知ってほしい。普段から安心して歩道や道路、橋を使えるのは土木の仕事があるから。書類の補助を通してそのお手伝いができることは、とても誇らしいです」と、真っ直ぐ前を向いて、こう語ってくれました。

もともと地元での就職を考えていたのは、下川町への強い思いから。「とにかく住みやすいんですよ。皆さんも明るくて気さくで。自然豊かで空気も、手延べうどんもおいしい。夜は静かで星空が見えて、すごくロマンチックで」と教えてくれました。また、今では実家を離れて一人暮らしをするようになり、休日はゲームなどを楽しんでいるそうです。

建設ディレクターの認定証も見せてくださいました!

建設ディレクターの認定証も見せてくださいました!

入社6年目の現場代理人。仕事を続けられる秘訣は「人間関係」

次に、入社6年目の工事課で働く八谷太樹さんにお話を伺いました。小泉さんから見ると、高校の2年先輩にあたります。名寄市出身で、働くのは地元一択だったそうです。「人見しりなんで。知らない人ばかりだとヤバいです」と話しますが、取材中ずっと軽妙なトークで楽しませてくれただけに、この言葉は信じられませんが...。

小泉さんと好対照なことに、「とにかく事務作業が嫌。じっとしていられないタイプで、外で仕事をした方がいいんです」という八谷さん。高校生の頃、建築は細かい仕事が求められ、土木は「とりあえずスコップを持つ」というイメージがあったそうで、自然と建設土木に入っていけたようです。

こちらが八谷太樹さんです。

こちらが八谷太樹さんです。

入社後は測量の補助から始まりました。「最初はチンプンカンプン。技術は経験でついてくるので、まずはやってみないとですね」と、臆することなく先輩に聞き、現場で吸収していきました。「みんな優しくてかわいがってくれます。あまり怒られたこともありません。仕事を続けられているのは人間関係が大きいですね」と飄々としています。

今では現場代理人として、親世代の40代や50代の作業員へ的確に指示を出し、時に冗談を交わします。「大丈夫かい?」「ちょっと代わるかい?」と声をかけ、作業を手伝う時もあります。飲みにケーションに頼らずとも、信頼される存在になりました。

「測量から関わった工事が完了したら、やっぱり気持ちいいですね。ずっと残るものなので、2人の息子にもいずれ教えたいです」と、これからは新たに資格を取り、自分にできる仕事を増やしていきたいといいます。

土日はしっかり休め、残業も多くないため、家族との時間は十分に持てているそうです。0歳と2歳の息子さんとどこで遊ぶかをいつも考えていて、最近はキャンプに挑戦。「買い物は名寄市に行けば事足ります。札幌に行ったら都会すぎて大変ですが、この辺りは思い切り外で遊ばせられます。車で20分~30分も走ればキャンプができるところがいっぱいありますし」と、恵まれた環境がお気に入りです。公私のメリハリがついた充実した暮らしぶりが目に浮かびます。

谷組では外国人派遣社員の方も活躍しています。

谷組では外国人派遣社員の方も活躍しています。

建設業がなぜトマト栽培に参入?きっかけは夏の対策

さて最後は、谷組の目玉の1つであるトマトのお話です。なぜ建設業でトマトなのでしょうか?

ICTやDXなど時代に合わせて進化してきた谷組ですが、公共工事を請け負う以上、避けて通れない悩みもありました。発注が今後減っていくかもしれない可能性に対処すること、そして季節による仕事量のバラツキです。谷社長によると、除雪のニーズが多い冬と違って夏は維持管理の予算が極端に少なく、重機のオペレーターらスタッフを持て余してしまいます。そこで目をつけたのが農業でした。平成17年に参入。フルーツトマトの栽培を始め、今ではアスパラガスなども手がけています。

入社4年目の施設管理課で働く菅野梨恵さんは、かつて働いていた遊興施設が閉店することになり、知り合いのトマト農家でアルバイトしていた時に、人づてに谷組のトマトの話を耳にしました。出身はオホーツク海に面した浜頓別町。名寄農業高校で学び、結婚を機に下川町に来てたので谷組のことは知っていました。「それでも、働いているのは男性ばかりだと思っていて、自分は場違いなんじゃないかなと。最初は入りにくかったですが、トマトのことを聞き、『それなら自分も携われるのかな』って」

こちらが菅野梨恵さんです。

こちらが菅野梨恵さんです。

興味を持ち、いざ自慢のフルーツトマトを食べてみると「なんだこれは」と衝撃を受けました。一般的なトマトは糖度が4~5度ですが、谷組のオリジナルブランド「North★sweet」の出荷基準は7~8度なんだとか。市場には出さず、特定のバイヤーを通じて本州などで販売されています。「これだけおいしいトマトに携われるんだったら、下川で一番のものを作りたい」とスイッチが入りました。

若手を含めたスタッフが失敗を恐れずにチャレンジし、試行錯誤して技術を改良してきました。現在は6棟のハウスで春から秋口まで、フルーツトマトに愛情を注いでいます。特に収穫期は多忙を極めますが、3人のチームで交代で休みを取りながら回しています。

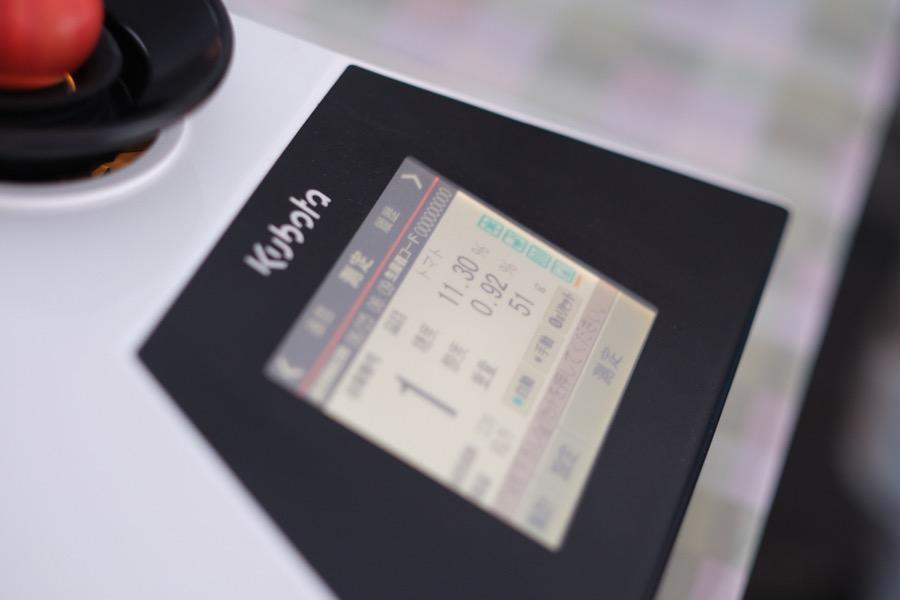

実際に糖度を測っていただくと、なんと約11度のトマトも!!

実際に糖度を測っていただくと、なんと約11度のトマトも!!

そして冬になると、菅野さんは除雪機械のオペレーターになります。1年目のトマト作業が終わった後に「通年で働きたい」と会社側に要望を伝えると、翌年から社員として二刀流で働くことが決まりました。社長の谷さんによると、必要な免許などの取得は会社がサポート。従業員本人の希望によって、働き方の選択肢は広がるといいます。菅野さんはもともと、除雪オペレーターの父の影響で乗り物が好きで、結婚して下川町の酪農家のもとへ来た時に大型特殊自動車の免許を取っていたため、特にスムーズでした。

実はフルーツトマトという品種はなく、工夫を凝らした方法で栽培した高糖度のトマトをそう呼ぶんだとか。

実はフルーツトマトという品種はなく、工夫を凝らした方法で栽培した高糖度のトマトをそう呼ぶんだとか。

「トマトも除雪も、一筋縄ではいかないし、すっごく奥が深いんです。どっちも楽しい!」と声を弾ませる菅野さん。自分の居場所として満足度が高いことがうかがえますが、トマトの栽培では今後も工夫を重ね、会社にいかに収益をもたらすかを考えていきたいそうです。

トマトの栽培でも機械の運転でも、憧れるのは上司の佐藤好之さん。実家が農業で、滋賀県から移住してきた頼れる兄貴分です。佐藤さんは野菜の栽培に加えて、地元農協の委託で農作業を代行する「コントラクターサポート事業」も担当。農繁期は農業機械に乗り、冬は除雪機械を操作しています。農業の知識と経験が豊富で、大型機械の扱いにも精通した佐藤さんの背中を追い、菅野さんもスキルアップを目指します。

フルーツトマトづくりに全力で取り組む佐藤好之さんと菅野さん。

フルーツトマトづくりに全力で取り組む佐藤好之さんと菅野さん。

トマト栽培と除雪オペレーターの「二刀流」を支えるもの

夏はトマト、冬は除雪で忙しそうな菅野さんですが、プライベートはどうでしょうか?

菅野さんは現在、シングルマザーとして中学3年生の息子さんと中学1年生の娘さんと暮らしています。冬は時に、午前2時半に家を出るというハードな勤務もありますが、2人のお子さんは食事の準備や洗濯まで自分たちでこなします。さらに毎晩寝る前に、「お母さん仕事頑張ってね」と声をかけてくれるそう。菅野さんと同じく機械が好きな息子さんは「かっこいいお母さんみたいに除雪の仕事がしたい」と言ってくれるとのこと。

学校行事などで平日に仕事を抜けなくてはいけない場面もありますが、「行っといで行っといで」と会社側は快く休ませてくれるそう。

「全然嫌な顔をせず、こっちが遠慮しちゃうくらいです。子どもがいての働き方を応援してくれるのは、谷組の推しポイントです。女性に土木は難しそうと思われるかもしれませんが、『ここなら私にもできることがありそう』と思ってもらえたらうれしいです」

社長との距離の近さも、谷組ならでは風通しの良さだと感じました。

社長との距離の近さも、谷組ならでは風通しの良さだと感じました。

いろんな人の得意や好きを大切にする。一人ひとりに役割に気づいてもらい、心地よく働いてもらう。その積み重ねで会社が良くなり、地域が良くなっていくのでしょう。谷組の「NEXT MIND」がつくる未来が楽しみです。

- 株式会社谷組(下川支店)

- 住所

北海道上川郡下川町西町88-2

- 電話

01654-2-7300(代表)

- URL

北海道名寄市徳田99-48(本社)