空はどこまでも広く、目の前には美しい里山の景色。長い運転で張り詰めていた緊張感が一気にほどけていきます。北海道の新十津川町吉野地区にある「かぜのび」は、103年で閉校した旧吉野小学校を改修した彫刻家・五十嵐威暢さんのアトリエ兼美術館。校庭だった場所には、五十嵐さんが手がけた鉄のフレームと積み上げた103個の石による「閉校記念碑」があり、青空と緑に映える黄色いタンポポが辺りを覆っていました。今回は、昨年(2023年)6月に「かぜのび」の館長に就任した大畠ひとみさんに、館長に就任するまでのこと、これから取り組みたいこと、そして新十津川町への想いなどを伺いました。

アートが好きで、20代はモノクロ写真家としても活動。結婚を機に新十津川へ

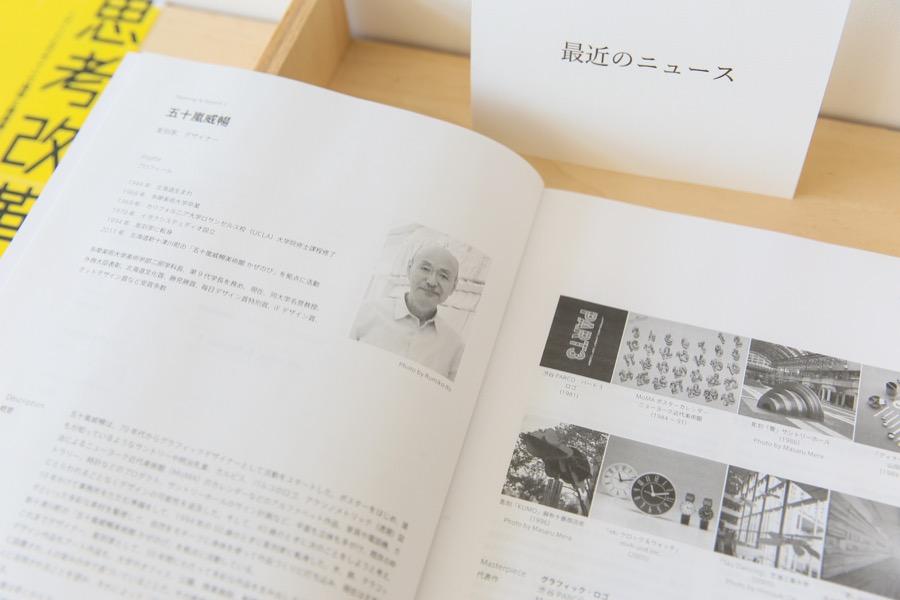

「おはようございます」と笑顔で現れた大畠ひとみさん。小柄でかわいらしい印象で、3人もお子さんがいるようには見えません。

札幌市出身の大畠さんは、幼少期からアート好きな両親の影響で、美術館などによく足を運んでいました。アーティストとして表現をしたいという想いがあり、18歳からモノクロ写真家として活動。自宅に暗室を設け、個展やグループ展で作品を発表してきました。

「本当は東京の美大に進みたいという気持ちもあったのですが、実家の事情で道内に残らなければならず、札幌の大学へ進学しました。大学では写真部に所属し、モノクロ写真家の活動を続け、卒業後も会社勤めの傍ら写真を撮っていました」

こちらが大畠ひとみさんさんです。

こちらが大畠ひとみさんさんです。

大学の後輩でもあった彼との結婚が決まり、新十津川町へ。ご主人は、地元の人たちに愛される大畠精肉店の跡取り・大畠光敬さん。以前、くらしごとでも取材をさせていただいた方です。(大畠精肉店の記事はコチラ)

「結婚する少し前から札幌での仕事が多忙を極め、心身共に疲弊していて...。結婚して仕事も辞め、こちらへ移り住んだのですが、新十津川の自然豊かで静かな環境に随分癒やされました。満員の通勤電車に乗らないって、すごくありがたいなと(笑)」

滝川・太郎吉蔵のアートイベント参加で、五十嵐威暢さんとのご縁が生まれる

大畠精肉店のネットショップを担当するなど、店の手伝いをしながら、自身もテレワークでWEBライティングなどの仕事を始めます。

「店のホームページのデザインを、空知を拠点に活動している『空のアトリエ』の小菅真千子さんにお願いしたんです。その小菅さんとのつながりがきっかけで、滝川の太郎吉蔵で行われたアートイベントに誘われたんです」

そこで大畠さんは五十嵐威暢さんに初めて対面。アート好きだという話から、よかったら手伝わないかと誘われ、太郎吉蔵デザイン会議のスタッフになります。さらに特定非営利活動法人アートチャレンジ太郎吉蔵の理事も務めるなど、ずっと好きだったアートの世界に関わっていくことになります。

体育館には幅9m×奥行き12m×高さ4.6mもの大きな作品が展示されています。

体育館には幅9m×奥行き12m×高さ4.6mもの大きな作品が展示されています。

「これがきっかけで札幌はもちろん、全国区で活躍しているデザイナーの方やアーティストの方と交流を持つことができるように...。美術大学を出ているわけでもなく、そういった仕事に就いているわけでもない自分が、ただアートが好きというだけで、こんなに素晴らしい方たちと交流させていただけているのは五十嵐先生のおかげなんです」

その後、第一子を授かり、2年おきに出産。3人の子育てに追われ、しばらくアート関連のボランティアに入れない期間が続きます。

2人の大先輩に背中を押され、美術大学でアートを学ぶことを決意

2022年に特定非営利活動法人アートチャレンジ太郎吉蔵が解散することが決まり、そのご苦労さま会に理事だった大畠さんも参加。久しぶりに五十嵐さんに会い、「子育てをしていて、自分は何も達成していない。何者にもなっていない」と焦る気持ちを漏らすと、「やりたいことがあるなら、いつからやっても遅くない」という言葉が返ってきました。その場にいた広告制作会社マーケティング・コミュニケーション・エルグの会長・山岸正美さんも「やりたいことをやればいい」と声をかけてくれました。大畠さんは、自身が美術大学で学びたかったことを思い出します。

こちらは五十嵐さんが実際に創作活動をされているアトリエ。

こちらは五十嵐さんが実際に創作活動をされているアトリエ。

そして、東京にある武蔵野美術大学の通信教育課程に入学することに決めます。大畠さんは4年制大学を卒業しているので3年次からの編入でした。五十嵐さんに武蔵野美術大学の通信に通いはじめたと報告すると、今度は「制作の手伝いをしてみないか」と声がかかります。

「これまでは運営や事務のサポート的なことをやっていただけで、制作のサポートに入ったことはありませんでした。でも、美術を学びはじめたことで声をかけていただけたのはとてもうれしかったですね。ちょうど五十嵐先生がアトリエにいらっしゃるのは月に2回ほどなので、そのペースであれば、子育てをし、大学の勉強をしながらでもお手伝いができるので、喜んで制作のサポートに入らせていただくことにしました」

子どもたちのため、町のため、自分のできることを。「かぜのび」の館長に就任

大学の生涯学習に関する授業で、地域に美術作品を残していくことの必要性や大切さを学んだという大畠さん。さらに、新十津川の子どもたちに「この町が好き」「この町に残りたい」「ずっと住みたい」と言ってもらえるような町にしたいという想いもあり、「せっかくこの町にこんな素晴らしい施設があるのだから、自分も何か学びを生かしてできることをしたい」と、「かぜのび」の指定管理者である一般社団法人 風の美術館のボランティアスタッフとしても関わるようになります。

昨年、風の美術館の理事長が退任。大畠さんを理事長にという声もありましたが、「私が理事長になるには経験が足りないと思ったので、エルグの山岸さんに理事長をお願いしました。山岸さんからいろいろ学ばせていただき、経験を積みたいと考えています」と話します。大畠さんは副理事長となり、「ゆくゆくは自分が理事長をやらなければならない...かな」と笑いますが、覚悟はできているよう。そして、2023年、かぜのび館長に就任しました。

「町内の人でもかぜのびに来たことがない人が多いと聞き、町外はもちろん町内の人にもここを訪れてもらいたいと考えています。特にこの吉野地区の人たちには来てもらいたいし、地区の人たちと一緒にこの小学校の建物を大事にして、子どもたちに残していけたらと思います」

そのためには地域との交流も大事だと考えていた大畠さん。今期は、オープン前に地元の吉野地区の方たちに声をかけ、交流会を開きました。この地区の多くは農家、忙しい時期だと分かってはいましたが、「かぜのび」は冬の間は休館。一度しっかり親交を深めたいと思い切って交流会を開催。

この日は、春らしい良い天気で、新十津川の自然がとても心地良い日でした。

この日は、春らしい良い天気で、新十津川の自然がとても心地良い日でした。

「繁忙期に入る辺りだったので、来てもらえないかなと思ったのですが、当日は吉野地区の農家さんを中心に22人の方が参加してくださり、皆さんとたくさんお話ができて良かったです。中には、教育委員会から頼まれてずっとボランティアで草刈りをしていたという方も...。誰がどんなことをして関わってくださっているのか分からなかったこともあったので、とてもいいきっかけになりました」

参加した方たちからも、「こういう機会を待っていたんだよ」と言われ、開催して良かったと大畠さん。そして会の翌日には、外の汚れが気になったからと農家の方が朝から汚れを落としに来てくれたそう。

「本当にうれしかったです。皆さんがここを大事にしていきたいと思ってくださっているのだとあらためて実感しました。そんな大事な場所を運営していくためにも、来館者を増やしていかなければと思います」

この場所が、地元の人と共にあることに、とても喜びを感じていることが、大畠さんから伝わってきます。

この場所が、地元の人と共にあることに、とても喜びを感じていることが、大畠さんから伝わってきます。

カフェスペースの設置やワークショップの実施を通して、地域に貢献

少しでも運営の収益につながればと、今期からカフェスペースを設けました。提供しているのはドリンクだけですが、窓から見える吉野地区の美しい景色を眺めながら一服してもらえたらと考えています。このスペースに関しては、地区の人たちも気軽に利用してもらいたいと思っており、「農作業の合間にちょっと休憩で、コーヒー1杯でも飲みに来てもらえたら」と大畠さん。そう考えて、交流会に参加してくれた方たちにコーヒーチケットを渡したのだそう。

ここが新設されたカフェスペースです。

ここが新設されたカフェスペースです。

また、ここを訪れた人たちに「体験」をしてもらいたいと、来館時に参加できるワークショップも行っていく予定です。「どんなものをやれば喜ばれるかを模索中」と話し、今は五十嵐さんの作品のモチーフを使って、好きな色を塗って遊ぶようなペーパーアートを実験的に行っています。

ワークショップに関しては、「かぜのび」で行うものとは別に、町からの依頼で、毎年小学校の授業で風の美術館がワークショップを行っています。昨年は大畠さんが初めて担当しました。

「五十嵐先生の代表的な彫刻作品に立体アルファベットがあるのですが、それを段ボールで作ってみようというワークショップを行いました。さらに、札幌のイラストレーターのシンヤチサトさんに来てもらってその立体アルファベットを使って動画も作りました」

こちらがペーパーアート。

こちらがペーパーアート。

子どもたちにも先生たちにも大好評で、「やっと地域に貢献することができたような感覚がありました!」と笑います。

昨年は、町からの委託事業で、風の美術館が主となって「かぜのびアート塾」も3回開催。シンヤチサトさんと地元の保育園で紙のゾウに色塗りをし、空のアトリエの小菅さんと共に親子で紙飛行機を作り、最後は大畠精肉店のロゴデザインも考えてくれたグラフィックデザイナーの寺島賢幸さんに地元の南蛮味噌のパッケージデザインを考えるワークショップを開いてもらいました。

「大学でもワークショップについて考える授業があり、学びながら実践しているという感じです」

様々な木を彫刻し積層するHorizontal Feeling(水平な気分)シリーズの作品。

様々な木を彫刻し積層するHorizontal Feeling(水平な気分)シリーズの作品。

町の資源発掘がテーマの「わいわい会議」にも参加。忙しくとも充実している毎日

大畠さんの話を伺っていると、アートへの想いと新十津川という町への想いがひしひしと伝わってきます。

「新十津川の人は、最初は警戒するのだけれど、一度心を開くと本当に温かい人ばかり。人間味があるというか、やさしいんです。ご近所さんが採れたての野菜を持って来てくれたり、いろいろ気にかけてくれたり...。都会のようなドライさは一切なく、血の通った繋がりがあって、本当の親戚よりも親戚っぽい感じです」

そんな新十津川をもっと盛り上げたいという想いもあり、大畠さんは昨年11月、公益財団法人北海道環境財団が運営しているEPO北海道主催の「新十津川わいわい会議」に登壇します。この会議は、地域の「自然を守ること・生かすこと」をテーマに、新たに地域の宝を生み出し、育てていこうと活動をしている人たちがそれぞれの活動や想いを発表。大畠さんも「かぜのび」を地域の開かれた場所にしていきたいと話しました。

50人近くの人が参加し、「こんなことをしている人がいるなんて知らなかった」「地元で頑張っている人がいると知り、自分も協力したい」「実は自分も新しいことをやってみたかった」といった感想が寄せられました。この会議をきっかけに、わいわい会議のLINEグループができ、みんなで情報交換などをしているそう。

「LINEグループには今14人が参加しているのですが、今度は自分たちが主催でわいわい会議を開いてみたいなと考えています。ここでの繋がりをきっかけに、新しくて面白いことが生まれていったら嬉しいです」

子育てをしながら、家業の精肉店の仕事も手伝い、大学生として学びも続け、「かぜのび」の館長としても活動し、そしてわいわい会議も。とても忙しいのでは?と尋ねると、「はい、そうですね。忙しいですね(笑)。でも、札幌で働いていたころの忙しさと違って、好きなアートと新十津川に関わることができているので充実感があります」とニッコリ。

「思い出せない白の伝説」/白色の様々な造形が印象的な作品です。

「思い出せない白の伝説」/白色の様々な造形が印象的な作品です。

「実は、この春から大学の学科をデザイン学科から芸術文化学科に転科したんです。アートマネージャー的なことも学べるので、美術館運営にも役立てられると考えています。そして、転科とともに1年間休学することにもしました。でも、後ろ向きな休学ではないんです。課題がたくさんあるので、1年かけてじっくりそれらに取り組みたいと考えてそうしました。10年かけてでも必ず卒業します!」

子育てがひと段落したら、自分の作品作りにも挑戦してみたいと考えている大畠さん。デザイナーとして活躍したあと、50歳から彫刻家として活動をはじめた五十嵐さんを見習い、「焦らずにやっていきたいと思います」と最後に話してくれました。

- 五十嵐威暢美術館 かぜのび/館長 大畠ひとみさん

- 住所

北海道樺戸郡新十津川町吉野100-4

- 電話

0125-73-2600

- URL