北海道三大温泉地のひとつ・函館の湯の川温泉。その中でも海沿いの一等地に施設を構えるのが「湯の浜ホテル」です。創業は1928(昭和3)年。湯の川にある地元資本の宿泊施設の中では一番古い温泉ホテルです。100年近く、たくさんの旅行客たちに温泉の魅力を伝え、くつろぎの時間を提供してきました。今回は、5代目となる代表取締役社長・金道泰幸さんに、湯の浜ホテルの歩みから現在に至るまでのこと、これからの構想、湯の川への想いなどを伺いました。

東京でデザインの仕事に従事。震災直前に後継者として湯の川へ戻るものの...

2023年、父親からバトンを渡され、代表取締役に就任した金道社長。子どものころ、周囲からやんわりと「跡継ぎ」としてプレッシャーをかけられていたと笑いますが、「自分は跡を継ぐつもりはなかった」と話します。

デザインを学びたいと、大学は東京の武蔵野美術大学へ進学。卒業後は、大日本印刷にインハウスデザイナーとして就職し、「函館へ戻るつもりはありませんでしたね」と振り返ります。会社員時代は、様々なデザインプロジェクトに関わってきました。広告、書籍、WEB、パッケージ、空間など、そのジャンルは幅広く、中でも数多く手掛けたのが、マンションや店舗の内装材、車の中といった空間に関わるデザインでした。

函館湯の川温泉を代表する老舗旅館「湯の浜ホテル」の5代目代表取締役社長、金道泰幸さん。

函館湯の川温泉を代表する老舗旅館「湯の浜ホテル」の5代目代表取締役社長、金道泰幸さん。

「それまで実家のことを考えたことはほとんどなかったのですが、空間デザインに携わるようになって、実家のホテルのデザインもできるなと気付きました」

そうは言っても跡を継ぐつもりがなかった金道社長は、実家に帰省するたびに家業を継ぐ話が出るものの、やんわりと断っていました。ところが2010年の秋頃、父親が体調を崩したのを機に、正式に「戻って後継者に」と申し入れがあります。迷った末に東京を離れる決心。仕事の引き継ぎなどを行い、函館へ戻ったのは東日本大震災の前日でした。

「震災の影響で引っ越しの荷物は2週間届かないという状態でしたが、それよりも震災直後から一気にお客さまが激減。戻って早々、大変な状態からのスタートになりました。過去に経験がないほどの収益減となり、とにかく無駄をなくして赤字を減らすことに注力しました」

調理場以外の現場をすべて経験。「泣きそうなくらい」山積していた課題に向き合う

その一方で、家業とはいえ、これまで経験したことのないホテルの仕事について知ろうと、調理場以外のすべてのセクションの仕事を経験しました。

「はじめは、フロントと予約だけ経験すればいいという話でしたが、実際に仕事をしてみて、赤字を減らすにしても、これは全部の現場を経験しないと分からないことだらけだと気がついたんです。実際にやってみないと課題も見えてこないので」

客室清掃やベッドメイキングなども経験し、「今も繁忙期になると、ベッドメイキングとか手伝いに入っていますよ。ホテルの仕事の基本ですからね」と笑います。

突然、跡取り息子が現場の仕事に入ってきたことで、最初はスタッフから冷ややかな目で見られる部分もありました。

「東京から戻ってきたデザインをやっていたという得体の知れない息子と見られていたと思います。でも、そこで自分が壁を作ってしまっては意味がないので、こちらから積極的に声をかけて、自分のやる気を伝えるようにしました」

現場を見て、経験したことで、たくさんの課題と改善点がはっきりと分かりました。当時のことを「変えなければならないところが多すぎて、泣きそうなくらい絶望的になりました。本当にできるんだろうかと思いました」と振り返ります。しかし、落ち込んでいても何も始まらないと、まずは無駄をなくすところから始めることにしました。

「売り上げをあげる努力ももちろん必要でしたが、その前に、まずは無駄をなくすことが先だと思いました。無駄という穴があいたバケツにいくら売り上げという水を入れたところで、流れていってしまうだけ。まずはその穴をふさぐため、スタッフに無駄を無駄だと認識してもらうことに努めました。長年、同じことをルーティーンでやっていると、そういうものだと思い込み、それが無駄かどうか気付かなくなってしまうんですよね」

経費管理などは曖昧なことが多かったため、金道社長は誰が見てもすぐに分かるよう数値化。仕組みも変えていくことで、スタッフにもこれまでどれだけ無駄な出費があったかを理解してもらいました。3~4年かけ、徹底して無駄な出費を減らし、赤字を解消する努力を続けました。

北海道新幹線の開通が、売り上げに繋がるターニングポイントに

バケツにあった無駄の穴をふさぎ始めると、次に売り上げの水を準備。動きが止まっていたお客さまたちの足をホテルへ向けるために、チラシなどを作成しました。

「チラシのデザインはもちろん自分がやったのですが、本意ではありませんでした。そのチラシというのは安売りのチラシ。本来、デザインというのは独創性をもって価値を見えるようにすることだと考えているので、安易な安売りのためのものは...。でも、まだ本質的なデザインに手をつけられる段階ではないと自分に言い聞かせました」

ホテル改修時には、海が見える露天風呂の整備、ビュッフェ会場の改装、ラウンジスペースの新設などが行われました。

ホテル改修時には、海が見える露天風呂の整備、ビュッフェ会場の改装、ラウンジスペースの新設などが行われました。

そうやってひとつずつ課題を解消していく中、ターニングポイントとなったのが、2016年の北海道新幹線開通でした。それまで本州から湯の川を訪れる観光客は、函館空港から車で5分足らずというアクセスの良さもあり、東京や大阪から飛行機で訪れる人が大半でした。

「北海道新幹線ができたことで、東北からの観光客が一気に増えたんです。東北の方たちに函館を身近に感じてもらえるようになったのは大きかったと思います。新幹線を使えば、仙台から2時間半で函館に着くので、新幹線開通当時は、札幌より東北が身近に感じられました」

このときはまだホテルのブランディングなどに着手できない状況でしたが、売り上げはアップ。次に何をやるべきかを考えられる段階に入ってきたと感じ始めます。

コロナ禍において、金道社長はホテルのコンセプトや企業理念、行動規範を見直し、「誰もが和める温泉ホテル」という新たなコンセプトを策定しました。

コロナ禍において、金道社長はホテルのコンセプトや企業理念、行動規範を見直し、「誰もが和める温泉ホテル」という新たなコンセプトを策定しました。

館内改修の際、デザインの力で強みを明確にしたことでスタッフの意識も変化

震災後、耐震に関しての基準が厳しく整備され、毎年多くの修学旅行生を受け入れていた湯の浜ホテルも耐震工事は必須条件でした。そこで、2019年に全館の耐震改修工事を行うことになります。

「どうせ工事を入れるなら、ただ耐震工事をするのではなく、何かすでにある価値を強化しようと考え、館内の改修を行うことにしました。ここでやっとブランディングに着手して、デザインの力を取り込むことができるステージに入ったという感じでしたね」

そこでまず、湯の浜ホテルの強みについて思案。2つの強みが浮かび上がります。そのひとつが海辺のロケーション、もうひとつが自家源泉でした。

湯の浜ホテルは、北海道三大温泉地のひとつである函館の湯の川温泉の海沿いの一等地に位置しています

湯の浜ホテルは、北海道三大温泉地のひとつである函館の湯の川温泉の海沿いの一等地に位置しています

「全国的に見ても、ホテルのすぐ前に海が広がっているのは珍しいと思います。また、自家源泉があるのもうちの強み。この2つの強みを土台に、コンセプトを考え、デザインを組み立てていきました」

強みから考え出したコンセプトは、「海と温泉になごむひととき」。金道社長は、大学時代と会社員時代の人脈をフルに活用し、東京にいる建築家やデザイナーらに協力を要請。自身は全体のディレクションを担当し、「函館に戻ってきて、やっとデザインの力を生かせるところまできたという感じでした」と話します。

館内改修で一番のポイントとなったのは、海が見える露天風呂でした。海と湯船がまるで一体化しているように感じられるのが特徴です。このほか、函館に来るお客さまの食に対するニーズに応えるためにビュッフェ会場を改装し、調理スタッフも新メンバーに。くつろげるラウンジスペースも作りました。

さらに、近くにコンビニがあるため、売店で扱う商品で被るものはすべて見直し、土産になるオリジナル商品を増やしました。また、個人旅行が増え、宴会場を利用する団体が減ったことで、近隣のホテルは宴会場の数を絞り部屋数を増やしていましたが、それを逆手に取り、あえて宴会場を残してそれを生かし、宴会場をまだ必要とする客層を取り込めるようにしました。

改修後に訪れたお客さまからは、強みを意識した部分が評価され、ホテルの魅力を伝えることに成功。さらに、「スタッフの意識が変わったのが何より大きかったと思います」と金道社長。

「これまで自分たちの強みを分からないまま、目的もなく、ただ言われた仕事を淡々と行っていた感じだったのが、強みや魅力に気付いたことで仕事への取り組み方に変化がありました」と話します。

金道社長が湯の川へ戻ってきたころ、「泣きそうになったこと」のひとつに、海側と街側の部屋の料金が同じだったことがありました。素晴らしいオーシャンビューの部屋の価値をスタッフが分かっていなかったことに衝撃を受けたそう。しかし、館内改修を通して、その価値をスタッフがしっかり理解してくれたことは大きな前進でした。

館内改修後、スタッフの意識が変わり、ホテルの強みや魅力に気づくことで仕事への取り組み方が変化したと金道社長は語ります。

館内改修後、スタッフの意識が変わり、ホテルの強みや魅力に気づくことで仕事への取り組み方が変化したと金道社長は語ります。

コロナ禍にコンセプトや理念を見直し、「誰もが和める温泉ホテル」へ

そのような矢先、コロナという大きな試練がやってきます。観光業界への大打撃は誰もが知るところですが、湯の浜ホテルも売り上げが95%減となる月もあり、危機的な状況に陥ります。

国や道、市の補助制度など活用できるものはすべて活用。宿泊者がいない中、限られたリソースを活用してなんとか乗り切ろうとお弁当を作って販売するなど、できることに必死で取り組みました。

「とはいえ、正直なところ、焼け石に水でした。ただ、コロナは絶対にいつか終わるから、そのときに今あるリソースを生かして立て直しを進めていくため、コンセプトや企業理念、行動規範を見直して整えておこうと思いました。ハード面の費用がかかる見直しはできないけれど、人が考えてできるものは全部見直すことにしました」

街灯に「湯の川」と書かれた看板が掲げられています。

街灯に「湯の川」と書かれた看板が掲げられています。

まずは、軸となるコンセプトについて検討しました。ターゲット、ホテルの在り方などを深く考え、「誰もが和める温泉ホテル」と決めました。

「『誰もが』というのは、マルチターゲットという意味です。昭和から長く続くホテルとして、時代の旅のスタイルに合わせ、修学旅行や社員旅行などの団体、新婚旅行、家族旅行、そして個人旅行とありとあらゆる幅広い客層を受け入れてきました。マーケティング的にはターゲットをしぼるのが定石ですが、うちの場合はそういう歴史背景もあり、あえてマルチターゲットにすることにしました」

ターゲットをしぼらないことは、ホテル運営にあたって難しい部分も多々ありますが、「簡単ではないけれど、やればできるからとスタッフには伝えています」と金道社長。さらに、マルチターゲットにしたことが逆にリスクヘッジに繋がっているとも話します。

「『和める』というのは、このホテルの成り立ちに由来します。うちは、もともとパン屋だった初代が、自身の体調不良を整えるためにここで湯治を始め、せっかくならほかの人たちにもここで和んでもらおうと5部屋を設けたところからスタートしました。その原点に立ち返るという意味も込めて、和めるという言葉をコンセプトに入れました」

そして、「温泉ホテル」という呼び方については、「うちはリゾートホテルでも高級ホテルでもありません。昭和の時代に建った温泉ホテルという言葉がいちばんしっくりくる」と説明。

「この温泉ホテルを、いかにバージョンアップさせていくかがこれからの課題と考えています」と続けます。

「誰もが和める温泉ホテル」の下には、「海と温泉に浸るひととき」「なまらあずましい、なまらうめぇ」という2つの文言も付けました。

「『海と温泉に浸る~』は、2019年の改修時に考えたものをベースにしました。『なまらあずましい』は北海道の言葉で、とても居心地がいいという意味。肩ひじ張らない接客を通じて、お客さまにもカジュアルかつ快適に過ごしてもらいましょうという思いを込めています。『なまらうめぇ』は、リーズナブルに気軽に函館の食を楽しんでもらいましょうというものです」

そして、これらのコンセプトに基づき、「笑顔を忘れていませんか?」など8つの行動規範を設けました。すべて問いかけにしたのには、「〇〇しましょうとか、〇〇しなさいという文言より、自分自身の行動を確認するのには、問いかけがいいと思ったんです。私自身も困ったときにはこの行動規範を見返すようにしています」と話します。

近くのコンビニと商品が重複しないよう、オリジナルのお土産品を増やすなど、売店の商品ラインナップも見直されました。

近くのコンビニと商品が重複しないよう、オリジナルのお土産品を増やすなど、売店の商品ラインナップも見直されました。

美しい景色には人が集まる。まずは地元の人に、湯の川の魅力に気付いてほしい

徐々にコロナに関する規制が取り除かれ、人々が旅に出るようになると、湯の川にも観光客の姿が戻ってきました。

「コロナ前の8~9割の観光客数が戻ってきていますが、本格的な回復はこれからだと思っています。うちのような地元資本のホテルは、資本力で大手や外資には敵いませんが、そうではないところで勝負していきたいと考えています。そのためには、オリジナリティのあるデザインを通じてホテルの価値を高め、それをユーモアとインパクトをもって伝えていきたいですね」

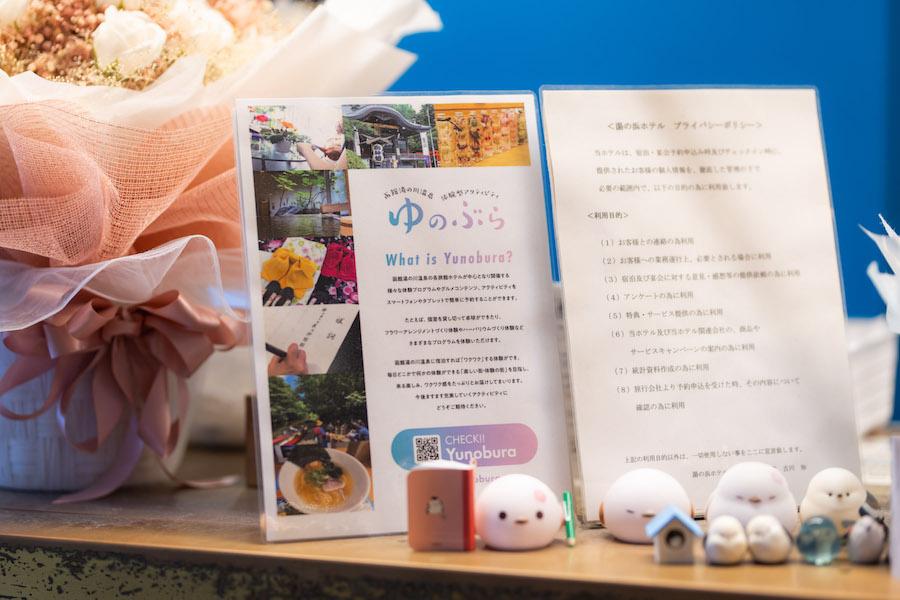

さらに、湯の川全体のブランディングも必要だと金道社長は考えています。函館湯の川温泉旅館協同組合の役員も務めている金道社長は、2年前に体験型アクティビティの情報予約サイト「ゆのぶら」の立ち上げに携わりました。

湯の川温泉の体験型アクティビティ情報予約サイト「ゆのぶら」のパンフレット。「ゆのぶら」は、湯の川をより自由に楽しんでもらうことを目的としています。

湯の川温泉の体験型アクティビティ情報予約サイト「ゆのぶら」のパンフレット。「ゆのぶら」は、湯の川をより自由に楽しんでもらうことを目的としています。

「湯の川で自由に宿を選び、アクティビティを体験し、湯の川をもっと自由に楽しんでもらえるように立ち上げに携わりました。このサイトに関しては、まだ発展途上の最中。今後、函館の各観光団体ともタッグを組んで、範囲を拡大していければと思います」

こうした活動を通じて課題と感じているのは、以前の湯の浜ホテルと同じく、「湯の川の価値や強みを認められていない人がいること。『何もない町だ』と卑下する人がいると、観光に来たお客さまはそれを聞いたらガッカリしてしまいます。そうではなく、町の人たちみんなが湯の川の魅力や価値を認めることが大事」と指摘します。

そのためには湯の川全体で力を合わせ、取り組んでいかなければならないことがたくさんあると考えていますが、「まずは自分のところのホテルの課題がまだあるので、そこを一つひとつしっかりクリアしていきたいと思います。そして、その経験を地域の活性化にも繋げていけたら」と話します。

取材中、デザインという言葉が何度も出てきましたが、「自分としては、デザインがもっと身近な感覚になってほしいと思っています」と金道社長。

「最近は、デザインを特別視しすぎている気がします。でも、自然界にあるもの以外はすべて人間がデザインしているわけだから、仕事も暮らしも、それぞれがデザインしているんです。本来、デザインはもっと気軽で身近なもののはず。だから、本当はデザインという言葉を使わずに自分もデザインを語りたいんですけどね」と苦笑しながら話します。

そして最後に、「ヨーロッパの町のように美しいものが集まっている場所には、人が自然と集まってくると思うんです。それは、いいデザインが美しい町づくりをしているということ。自分の住む町もそんな町になっていったら嬉しいです」と湯の川への想いを語ってくれました。