新ひだか町の静内エリアの市街地から、山側へ4キロほどいったところにある「静内ぺテカリの園」。社会福祉法人静内ペテカリが運営している、知的障がいのある成人の方たちが暮らす施設です。今回は、ここで生活支援員として勤務している上田真未さんにインタビューしました。「利用者さんたちの暮らしをサポートする支援員ではありますが、私自身も利用者さんたちに支えてもらっています」と話す上田さん。これまでのこと、これからのことを伺いました。

多忙を極めた広告業界からの転職。未経験から福祉の世界へ

地元・静内出身の上田真未さんは、静内高校を卒業後、札幌の広告代理店へ就職します。幼いころからモノづくりが得意だった上田さん、グラフィックデザイナーになるのを夢見て、早々にそれを叶えます。

こちらが上田真未さん。一言一言、終始丁寧に、こたえてくださいました。

こちらが上田真未さん。一言一言、終始丁寧に、こたえてくださいました。

「憧れて入った世界でしたが、当時は朝から終電に間に合うかどうかという時間までびっちり働いていました。体力的にもキツくて、一度同じ業界で転職もしましたが、それでもやはり同じような働き方だったため、30歳になる手前で、一度休んでから、転職をしようと思って退職しました」

落ち着いたころ、札幌で転職活動をはじめるものの、なかなかいいご縁に巡り合えません。

「ちょうど就職氷河期とぶつかってしまい、合計で20社近く応募しましたが全滅。お金もなくなるし、どうしようかと切羽詰まっていたところ、ちょうど実家のある静内のハローワークでペテカリの職員募集を見つけました」

当時、とにかく働きたかったという上田さん。デザイナーという職種にこだわっていなかったこともあり、静内に戻って、これまでとはまったく異なる業種に飛び込んでみようと決心します。

「このとき、福祉自体に興味はありませんでしたが、ずっとパソコンと向き合うデスクワークだったので、心機一転、人と関わる福祉の仕事もいいかもしれない、新しい自分に出合えるかもしれないと思いました。また、ペテカリは、子どもの頃に敷地内の公園で遊ばせてもらった記憶があるほか、高校のときにボランティアで七夕の飾りつけなどを手伝ったことがあったので、いくらか馴染みのある場所だったというのもあり、いいかもと思いました」

ペテカリの園、入り口

ペテカリの園、入り口

カッコ悪くてもありのままでいい。大切なことを利用者さんから教わった

ペテカリの園で働き始め、今年で13年目になる上田さん。現在は、20代から50代の障がいがある13人の成人女性が暮らす棟で、8人の職員と支援を行っています。

「日中は、シイタケ栽培や牛乳パックの再利用などを行う利用者さんのサポートを行ったり、散歩に出かけたり、入浴や食事の介助も行います。月に1回はみんなで外食に出かけたり、買い物やドライブに出かけたりもします。いかに利用者さんたちに楽しいと思ってもらえる暮らしをサポートするかに重点を置き、一人ひとりの個性を大切にした支援計画を立てています」

夜勤もこなす今では年数的に中堅というポジションの上田さん。転職してすぐは、未経験からのスタートだったため、もちろん戸惑いもあったそうですが、「それ以上に、転職してすぐのころは、久々に働けるのが嬉しくて仕方なかった」と振り返ります。

「働き始めたことで社会と繋がっているという安心感が何よりも大きかったんですよね。正直、仕事自体は覚えることが山積みで、利用者さんの顔と名前を覚えるのも時間がかかりましたけれど、働ける喜びがありました」

実は、人と積極的に関わるのが得意なほうではないという上田さん。「入社してすぐに利用者さんのほうから声をかけてくれたのが今でも忘れられません」と懐かしそうに話します。初日で緊張し、不安そうにしていた上田さんの様子に気が付き、声をかけてくれた利用者さんは、その後も上田さんの心の支えになってくれているそう。

「利用者さんとうまく関われるだろうかという不安もありました。頭の中でうまく話そう、いいことを言おうとすればするほど空回りしてしまうし...。でも、利用者さんたちは私と違って、自分の言葉や仕草で懸命に気持ちを伝えようとしてくれて、その真っすぐさが実はとてもステキなことだと気付かされました」

いつだって飾らず、自然体でいる利用者の皆さん。純粋な目をして話しかけてくれる利用者さんの正直な姿を見て、「私はつい周りの人の顔色をうかがってしまうところがあったのですが、たとえカッコ悪くてもありのままでいいんだというのを利用者さんから教えられました」と話します。

「私たちが利用者さんを支えているかと思いきや、仕事をしていくうちに、実は自分が支えられているんだと気付きました。次第に、障がいの定義って何だろうとも考えるようになりましたし、自然とボーダーレスな感覚が身についていった感じがします。そして、利用者さんと散歩したり、絵を描いたり、共に笑ったり、悲しんだり、同じ時間を共有していく中で、人と関わるのって面白い、楽しいと思えるようになりました」

福祉に関してまったくの未経験で入ったからこそ、上田さん自身の学びや気付きが多かったのかもしれません。

自分のことをダメだと思わないこと。上司の言葉が今でもお守りに

もちろんうまくいかないことは今でもあるという上田さん。それでも、大変だなと思う気持ちより、「嬉しい、楽しい、人っていいなって思う気持ちのほうが上回っています」とニッコリ。「利用者さんがどうしたら嬉しいかな、喜んでくれるかなと想像しながら行動し、その結果、利用者さんと一緒に笑えたら、すごく幸せな気持ちになれます」と続けます。

上田さんが利用者さんとの関わりで気を付けているのは距離感。支援をするのが仕事であるとはいえ、利用者さんが自分でできることは自分でしてもらうようにしていると言います。ときには見守る姿勢も大切だと、経験から学んだそう。

上田さんのまわりには、利用者さんが自然と寄ってきます

上田さんのまわりには、利用者さんが自然と寄ってきます

「過度な支援は、その人ができることを取り上げてしまうことに繋がります。ときにそれは利用者さんに対して酷いことをしていることにもなります。私自身、何度も失敗していて、このへんのさじ加減は今でも難しいと感じることがありますが、十分気を付けています。同様に、言葉がけも過度になりすぎないように配慮しています。利用者さん一人ひとりにとって、何が大事かを見極める力をもっと養わなければと感じています」

また、大変だと言われがちなこの仕事について、「確かに大変なこともありますが、相手の気持ちを考える想像力もつくし、自分の視野の狭さに気付くこともできるし、人として自分が成長させてもらえるステキな仕事だと思います」と、しっかりした口調で語り、さらに「働き始めて10年以上経ち、やっと板についてきたかなと感じています」と笑顔を見せます。

上田さんが焦らず気負わずここまで仕事を続けることができ、今では「天職だと思う」とまで言えるようになったのには、利用者さんたちの影響も大いにありますが、職場の環境や共に働く仲間の影響も大きいそう。

「今、ここで一緒に仕事をしている職員は、本当にいい人ばかりなんです。たくさん相談にも乗ってもらい、たくさん助けてもらっています。互いに相談し合えるいい関係性を築けているので、気持ちに余裕を持ってチーム支援ができていると思います。困ったときに、周りのスタッフに『助けて』と言える環境は私にはとてもありがたい。私、みんなのことが大好きなんです(笑)」

最初のころ、なかなかこの「助けて」を言うことができず、ひとりで抱え込んでしまい、自分自身を責めていた上田さん。すると、「自分のことをダメだと思っていない? そんなふうに思うことがダメ」と声をかけてくれた上司がいたそう。このときの言葉が今も上田さんのお守りになっています。

「それ以来、考え方が少しずつ変わっていきました。気持ちに余裕ができると、顔の表情も柔らかくなり、人の心や表情に敏感な利用者さんにもプラスの効果を生むんですよね」

利用者さんが嬉しそうにしていると、職員たちも嬉しいと感じ、プラスの効果が循環していきます。

得意なことで喜んでもらえるのが嬉しい。何気ない幸せを大切に働き続けたい

この素敵なはり絵、下絵は上田さんが担当

この素敵なはり絵、下絵は上田さんが担当

もともとモノづくりが好きで、手先も器用な上田さんは、絵を描いたり、ピアノを弾いたりするのも得意。散歩や食事、お風呂の介助などのほか、自由な時間には、利用者さんの前でピアノ演奏やお絵かきもするそう。

「利用者さんがすごく喜んでくれるんです。自分の好きなこと、得意なことを生かすことができるのはとっても嬉しいですね」

年に4回、四季の貼り絵を利用者さんたちと制作。その下絵はすべて上田さんが任せてもらっているそうで、取材時も途中の下絵を見せてもらいました。このほかにも利用者便りを作って、ご家族へ配布もしています。また、言葉よりも視覚情報が優位に働く利用者さんとコミュニケーションを取るために絵を描いたカードを作ることもあります。

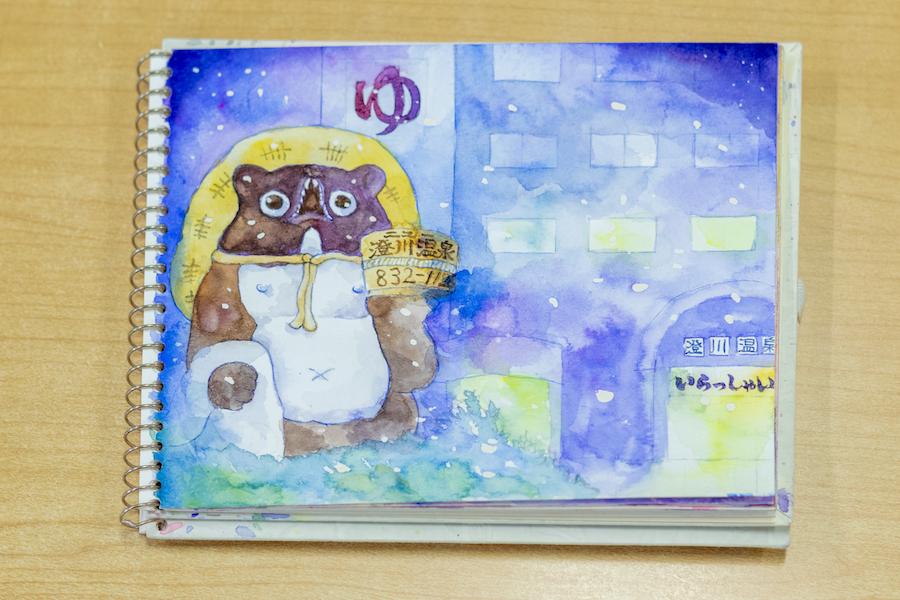

そんな上田さんが最近はまっているのが、水引作り。手先の器用さを発揮して作ったいろいろな形の水引は、一部施設内にも飾られています。また、取材陣が「おぉぉ」と声を上げて驚いたのが、そっと見せてくれた道内各地の銭湯の水彩スケッチ。古い建物と銭湯好きが高じて描きためていたという小さなスケッチブックに描かれたそれは、どこか懐かしさと斬新さを感じさせる独特な色彩が印象的です。いつか個展もやってみたいと考えているそう。

取材陣がイメージしていた「水引」とは、全くの別物でした!

取材陣がイメージしていた「水引」とは、全くの別物でした!

「絵やクラフトなど、自由な感性でモノづくりができる機会を利用者さんにも作ってあげたいと考えています。アートを通じて表現する楽しさを体験してもらえるのではないかと思っています」

アール・ブリュットや障がい者アートという言葉もよく耳にする昨今、上田さんがきっかけとなり、今後、ペテカリの園でもそういったアート活動が広がるかもしれませんね。

「ここで働くようになって、苦手だった人とのコミュニケーションが楽しいと思えるようになりました。世界が広がりましたね。今でも話すことは正直苦手です。でも、利用者さんたちと一緒にいると、コミュニケーションの価値は言葉だけではないと思えるようにもなりました。利用者さんたちは心が豊かだなといつも感じています。利用者さんたちと一緒に、何気ない幸せや小さな喜びを大切にしながら、これからもここで働いていけたらと思います」

最後にそう語ってくれた上田さん、言葉を一つずつ選びながら丁寧に取材に応じてくれました。利用者さんと接している姿も同様で、一人ひとりと丁寧に向き合っている姿が印象的でした。

描きためた、各地の古き良き銭湯の水彩画が、スケッチブック3冊分にもなっているそう!見ていると、あったかい気持ちになる絵ばかりでした。

描きためた、各地の古き良き銭湯の水彩画が、スケッチブック3冊分にもなっているそう!見ていると、あったかい気持ちになる絵ばかりでした。