北海道の南西部に位置する厚沢部町にある鈴木木材は、家具業界をはじめサステナブルを意識する企業から一目を置かれている製材工場。「木を愛する」3代目の鈴木暢光(のぶてる)さんに、広葉樹へのこだわりと木に向き合う仕事の姿勢について伺いました。

同じ製材業者の中でも変わったことをやっている

一般的に製材工場の多くは生産性の高い針葉樹を取り扱います。針葉樹は広葉樹よりも生育が早いうえ真っ直ぐ育つ木が多く、建材などに使用しやすいからです。広葉樹は形がいびつだったり乾燥させると反り返りやすかったりすることが多いため、安定供給が難しいと言われています。そんな中、鈴木木材が主に取り扱うのは、製材業界であまり歓迎されない広葉樹。ナラ、クリ、イタヤカエデ、カバなど、北海道の森から出るさまざまな広葉樹を製材しています。「うちは同業者の中でも変わったことをやっていると思います」と語る鈴木さん。

愛猫のキヨカズくんと一緒に出迎えてくださった、鈴木木材・代表の鈴木暢光さん

愛猫のキヨカズくんと一緒に出迎えてくださった、鈴木木材・代表の鈴木暢光さん

厚沢部町など道南(北海道の南西地域を指す)地区は植物の北限が多いと言われていて、樹木でも道南が北限というものが複数あるため、広葉樹を中心に比較的多くの樹種が育つ地域です。鈴木木材でも道南産をはじめ道内各地の山から集めた約42種類の樹木を取り扱っています。山で見極めて集めた広葉樹をトラック一台に山積みにすると、10種類以上の樹種が混在していることもあるそうです。

一般的に使用しにくい多種多様な広葉樹をどのようにビジネスへ生かしているのでしょう。

「木のことをよく知っている我々がお客さんに提案するというような形を取っています。木によって硬さや防腐性とか、いろいろ違うんです。例えば、この木は柔らかいからお椀に向くよとか、この木は硬いから床材とかの建材に向くよとか、この木は腐りにくいからウッドデッキにできるよとか」

鈴木さんはこう語り、木を見極めてお客さんに合わせて提案していくのだと教えてくれました。自然資材を自分たちができる範囲で活用していくという姿勢、昨今の流行り言葉で言うとサステナブルな意識と考え方が会社の根底にあるようです。

木の適材適所を見極める

山から運んできた原木は木材として出荷するまでの間、製材をして乾燥させる必要があります。かつて「1寸(約3cm)乾燥させるのには1年」と言われていたこともあるほど、木材の乾燥には時間がかかります。さまざまな原木を扱う鈴木木材では売れる木材もあればなかなか売れない木材もあるため、膨大な量の材木を乾燥させてストックしています。ある程度需要を予測して在庫管理をしているものの、1年で売れるものもあれば10年経ってもまだ在庫として抱えているものもあるそうです。

鈴木木材に並ぶ個性豊かな木材の数々。一般販売もしており、価格もびっくりするほどお得

鈴木木材に並ぶ個性豊かな木材の数々。一般販売もしており、価格もびっくりするほどお得

需要の予測や過剰な在庫を避けて木々を有効活用するために、大きく2点大事なことを教えてくれました。一つは、時代のトレンドを読むこと。「木って、その時の流行に結構左右されるんですよ。昔は人気があった白っぽい木が今は人気がないとか、今なら店舗や住宅にはナラの木が人気とか」と鈴木さん。時代によって変わるインテリアや内装の流行り廃りを敏感にキャッチして需要を予測しています。ただ、山には世の中の流行り廃りに関係なく樹木が生えているので、トレンドに関係なく一定量の木々が鈴木さんの元へやってきます。これらをどう活用するかが鈴木さんのお仕事であり、腕の見せ所です。

そこで、トレンドを読むのとともに大事なことの2点目は、さまざまな方へ提案をしていくことです。「この木にはこんな特徴があって、お客さんのこういうところに向いていますよ」と伝えていくことで、今まで使ったことのない木を取り扱ってもらえることもあるそうです。

「山から出てきても、今までは使われることがなくチップ材にしかならなかったような木の役割とか価値が出てくるって、それだけでも資源の有効活用としてよいことなのかなと思います。木の適材適所を見極めるってことです」

鈴木さんはさらにこのように語りました。

編集部も購入したカッティングボード。木目や色合いなど違うものの中から選ぶので、愛着もひとしお

編集部も購入したカッティングボード。木目や色合いなど違うものの中から選ぶので、愛着もひとしお

「お椀とか家具とかって、北海道で当たり前に手に入っていた木の種類、例えばナラの木とかあったんですけど、それがだんだん資源が枯渇してくることによって手に入らなくなってきたり質が悪くなったりしているんです。だけど、今まで使ったことがないからとか安定供給されないからって淘汰されてきた木がいっぱいあるんです。そういうものを使おうと。大手は安定供給が必要なことがあっても、個人とかは面白いから使ってみたいということもあります。そんな提案をしています」

木々を無駄にしないよう、貴重な木材を余すことなくさまざまな方に使ってもらえるよう、木の適材適所にこだわるのが鈴木木材の考え方。広葉樹は安定供給が難しいものの、森から出てくる多種多様な原木を製材し、倉庫にびっしりと積んで長い時間をかけて天然乾燥させ、いつの日か出番が来るのを待ち構えています。

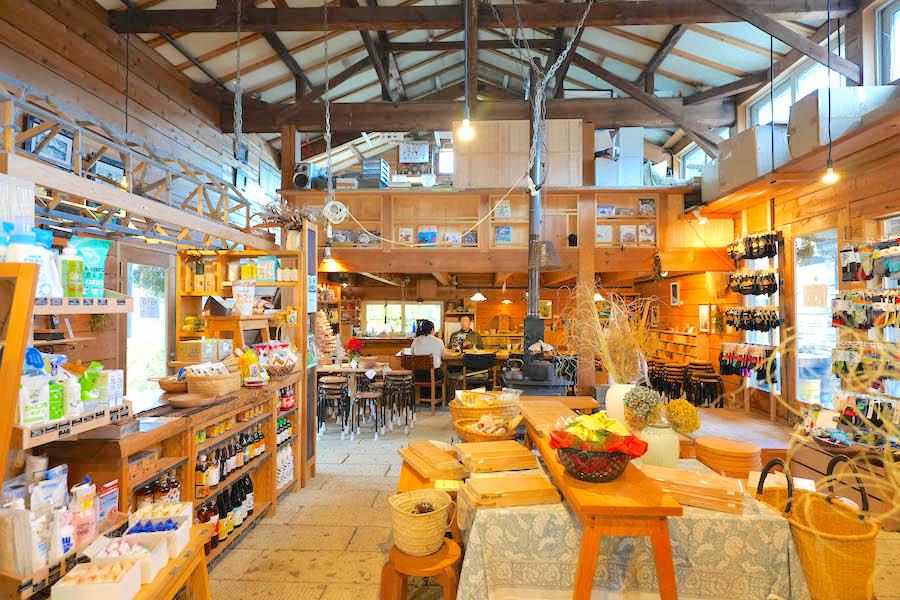

鈴木さんのお父様が鈴木木材を率いてきたいっぽう、お母様は工場の一角で事務所兼雑貨屋の「ギャラリー杣人(そまびと)」を営んでいます。国内の作家さんなどの工芸品や雑貨、自然食品などを販売しているお店で、陶器や漆器、硝子、染色品、有機JAS認定食品や調味料などが揃い、ものづくりや天然素材などに興味関心がある人たちなどが集います。木材工場は一般の人が立ち寄りにくい存在かもしれませんが、このようなお店があることで足を運ぶ人が増えるそうです。また、「さまざまな人たちが出入りすることで、この木はこういう風に使うのがいいなとか、我々も刺激を受けるんですよね」と鈴木さんはメリットを教えてくれました。木の適材適所を見つけるために時代のトレンドをキャッチするアンテナの一つは、このギャラリーなのかもしれません。

ギャラリーの店内には「いいもの」がたくさん!

薪ストーブの側でくつろぐキヨカズくんの姿に癒やされます

業界を超えて生み出す新しい価値

トレンドを読み、木の特性を捉えて提案する鈴木木材のスタンスは、家具やインテリアメーカーのみならず、さまざまな業種に新たな価値を生み出しています。その好例を2つ教えてもらいました。

一つは、北海道北部の東川町にある家具メーカー「北の住まい設計社」との20年来のお付き合いです。外国産の木材から道産の木材へ変えようと考えていた同社の目にとまったのが、鈴木木材が製材したイタヤカエデです。

イタヤカエデは時間をかけて適切に乾燥させないと木が反って曲がってしまうことが多く、製材するにも家具に使用するにも難しい樹種。手間暇かけて生み出した鈴木木材のイタヤカエデの木材は木目も木肌も美しく、道産の無垢材を使用したシンプルなデザインを目指す同社にピッタリな素材でした。鈴木木材のイタヤカエデを使った第一弾の製品として登場したテーブルの天板は、鈴木木材の倉庫で約10年間出番を待ち続けていた木材の数々が使われました。高品質な地産地消の製品の数々は好評で、2008年に開催された洞爺湖サミットで首脳陣が使用したテーブルと椅子に、鈴木木材の木材を使用した北の住まい設計社の製造品が調度品に採用されたほど。現在に至るまで鈴木木材の木材は、同社の家具作りには欠かせない存在となりました。

木材会社がお付き合いする相手は家具やインテリア業界だけではありません。好例の二つ目の意外なコラボ先は、北海道中央部に位置する砂川市に本拠地がある化粧品ブランドの「SHIRO」です。砂川市内にある「みんなの工場 by SHIRO」の床材は鈴木木材の製品を使用しています。

「社長さんがすごく環境に配慮したものを使いたいということで採用していただきました。今まであまり使われることがなかった珍しい樹種ってあるんですよね、サクラの木とかハンの木とか。そういう木を有効活用して、複数の樹種を混ぜてモザイク状に貼ることで面白い表情を出せないかってコンセプトで使っていただいたんです」

サクラの木やハンの木は山から出てくる量が少ないので、大手メーカーが取り扱うフローリングなどにはあまり使用されることがない素材。なおかつ、床材に複数の樹木を織り交ぜることも一般的ではないそうです。そんな中、貴重な天然資源を無駄なく使用する鈴木木材の姿勢と技術力と提案力が、自然素材にこだわり地域社会と地球環境を意識するSHIROの姿勢と方針にピッタリ合って実現しました。

「木を愛する」、ものづくりの精神

他社があまり手掛けない広葉樹を扱う鈴木木材の方針や考え方は、鈴木さんがお父様から受け継ぐ「木を愛する」想いにルーツがあります。鈴木さんは、厚沢部町で生まれ育ちました。子どもの頃から両親に連れられて山登りや山菜取り、植物の観察会など、山を中心とした自然環境を身近に感じていたそうです。

鈴木さんが生まれ育った厚沢部町

厚沢部町はメークインの発祥地として知られています

中学校を卒業すると、道北の音威子府(おといねっぷ)村にある「北海道おといねっぷ美術工芸高等学校」に進学して木工芸や家づくりなどを学び、卒業後は京都府内で建築の勉強をしながら働いていました。高校進学の時点では家業を継ぐことについて深くは考えていなかったという鈴木さん。とはいえ、音威子府村や京都府で学んできた「ものづくり」の精神は、20歳代前半で厚沢部町に戻り家業へ携わるにあたって少なからず役に立っているようです。「木材を加工して家具やさまざまなものを作ってきたことを経て、少しずつ自分の家業の重要性というか、役割っていうのが分かってきたってのはあるかもしれません」と鈴木さんは語ります。自分自身のやりがいを感じるとともに、社会に貢献している重要な仕事だということをだんだん実感するようになったそうです。

木に失礼のない仕事をする

鈴木さんがお父様の背中を見ながら仕事を続け、2024年で丸15年を迎えました。自分自身の仕事への向き合い方や鈴木木材の方針や考え方は、ものづくりが好きという鈴木さん自身のマインドとともに、お父様のポリシーに由来すると言います。そのポリシーは、「この木に失礼のない仕事をする」ということ。お父様は、木を一本たりとも無駄にしたくないという精神で会社を率いてきました。だからこそ、手間暇かかる広葉樹を手がけ、数年単位で木材の在庫をストックしているのです。そのポリシーを受け継いだ鈴木さん。多種多様な樹木の種類や木ごとの特性を覚えて見極めていく知識や経験が求められますが、木が好きで興味を持っていれば自然と覚えていけると言います。

「この木が何になるかとか、何に使われるとか、何に向いているとか分かってくると、だんだんと頭に入ってきます。お客さんが来た時に、こういう木は削るのに向いているからこの製品にどうかって話をして使ってもらえるようにもなります。使ったことのない木だけどすごく良かったと言ってもらえることもあります。提案してよかったなと感じますね」

山で切って持ってくる原木はさまざまな樹種があるうえ、真っすぐな木もあれば 曲がっている木もあります。「これは何に使えるかとか、あの木は量産品にするのにはもったいないからどのように使おうかとか、木を見て考えるんです。我々製材の仕事って、アイデアなんですよ」と鈴木さん。ゼロから何かを作り出すものづくりのマインドと、木に失礼のない仕事をするというマインドのかけ合わせが、今の鈴木木材の方針や考え方に反映しているようです。

オリジナル商品の丸イスは、木の反りも活かしているので一つ一つ違うんです

オリジナル商品の丸イスは、木の反りも活かしているので一つ一つ違うんです

仕事をする本質は「好き」ということ

鈴木さんにお話を伺っていると、業種を問わず仕事に向き合う姿勢の本質を垣間見たような感覚になりました。ものづくりが好きで木が好きだから、さまざまな木を覚えて見極められるし提案もできる鈴木さん。「最終的に自分たちが作っているものが何になるかが分かった上で仕事をする、なおかつ、お客さんの顔が分かった上で仕事するっていう風になるとやっぱ楽しいですね。自分にしかできない仕事です」と語ります。

好きだからこそ、苦もなく覚えられて身につき、人にも薦められるようになります。この積み重ねが他の人とは違う優位性であり、その人やその会社のオリジナリティになるのでしょう。だからこそ、鈴木木材は北海道内外の家具業界をはじめサステナブルを意識する企業から一目を置かれている製材会社なのかもしれません。仕事をする醍醐味や仕事に向き合う姿勢の原点は「好き」ということ。「木を愛する」鈴木さんにお話を伺い、仕事をする醍醐味を改めて悟りました。

- 鈴木木材有限会社

- 住所

北海道檜山郡厚沢部町新町127

- 電話

0139-64-3339