同社の代名詞である「五勝手屋羊羹」は北海道銘菓として古くから親しまれ、特に赤い筒に入った丸缶羊羹は多くのファンを持つヒット商品。円形の筒の底からググッと押し出し、付属の糸で一口サイズに切り分けるという独特の食べ方も魅力のひとつとなっています。

羊かんに使う「餡」はこだわりの自社製造。

かつて本州からこの地に入植した人々が豆などを植え、それを生かした産業として菓子製造が営まれるようになりました。創業時より羊かんを販売していた同社ですが、その製造法は当時からほとんど変化していません。例えば羊かんづくりでは、餡は製餡メーカーから仕入れる場合もありますが、同社では創業時より自家製餡を使用。小豆ではなく金時豆を用いるのも伝統です。製造設備は時代とともに変化していますが、羊かんづくりに込められた情熱はその製法とともに、しっかりと現代に受け継がれているのです。

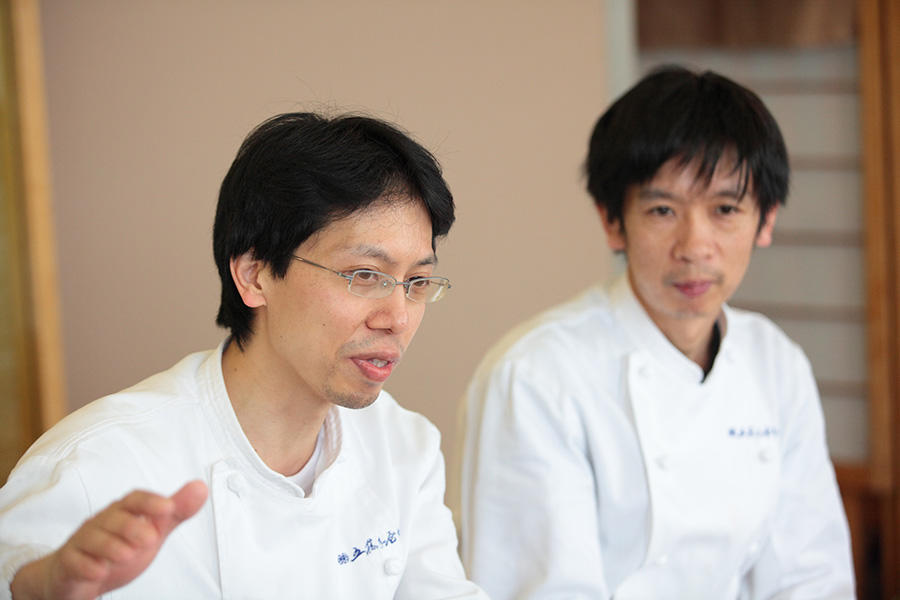

伝統の技法を受け継ぐ、二人の菓子職人。

同社の伝統を学び、現在の製品づくりに携わっているのが製造部の栗田貴幸さんと川村透さんです。二人の勤務歴はそれぞれ24年と22年。大ベテランかと思えば「まだまだ半人前です」と本人たちは至って謙虚。ちなみに二人はかつて江差町内にあった江差南高校(現在は閉校)の先輩後輩という間柄でもあります。

子どものころから身近だった五勝手屋羊かん

栗田さん

「私は地元江差町の出身なんで、物心ついた時から身近な存在でした。『毎日のおやつ』という感覚ではありませんでしたが、お土産でもらったり、こちらから持って行ったり、何かと口にする機会は多かったです」

川村さん

「出身は隣町の厚沢部町です。私は子どものころ五勝手屋羊羹が大好物でした。当時は丸缶よりも板状の羊かんの方がポピュラーで、放っておかれれば一人で丸々一本食べてしまうくらい好きでしたね(笑)」

伝統の技を学ぶために地元の老舗企業へ

栗田さん

「私はお菓子屋になりたいというより、地元に就職して故郷に貢献したいという気持ちが大きかったんです。ただ、地元と言っても田舎ですから就職先は限られます。そこで、このあたりで特に歴史が古く、名前の知られた会社ということで五勝手屋本舗を選びました」

川村さん

「高校生のころからものづくりの世界に憧れがあり、お菓子づくりにも興味を持っていました。せっかく修業をするのであれば、伝統の技を学びたいという気持ちもありましたし、何より自分の好きなお菓子をつくりたいと考えてこちらに就職しました」

小豆ではなく金時豆...が、五勝手屋流。

栗田さん

「一般的な羊かんでは原料に小豆を使いますが、ウチでは金時豆を使っています。まず、豆を炊いて皮を取り、水にさらして渋みを抜いて生あんをつくります。鍋に寒天を入れて溶かし、砂糖を加えます。そこに先ほどの生あんを投入して煮詰めると粘りが出てきます」

川村さん

「タイミングを見計らって鍋の火を止め、溶けた羊かんを温かい内に充填機へ投入。それから商品の形状に合わせて平らな枠や丸缶に流しこみます。その後、クリーンルームで約一晩掛けて冷やし固めるとお馴染みの製品が完成します」

代々伝えられてきた「豆」との向き合い方

栗田さん

「まず、豆の状態を見極めるのが大事なポイント。農作物ですからその時々で含水量も違うし、皮の厚みも違います。当然、煮え方にも違いが出ますから事前にしっかりテストした上で、製造に入ります。『羊かんの味を決めるのは豆の炊きあがり次第』と先輩たちから教えこまれました」

川村さん

「気を使う工程といえば寒天や砂糖、生あんを煮詰める作業ですね。煮詰める時間が短ければ水っぽくなりますし、煮詰め過ぎると食感が悪くなり、色も黒くなります。その時の気温にも影響されるので、ちょうど良いタイミングを見極めるには経験を重ねる必要があります」

羊かんだけじゃない。新作和菓子にもご注目!

栗田さん

「本店限定ですが常時5~6種類は置いています。ラインナップは毎月変更し、季節の花などをモチーフにします。生菓子の場合、製品ごとに材料も違うし、製法も異なります。工程も繊細で手間ひまが掛かりますが、自分のイメージに近づけていくという面白さがあります」

川村さん

「毎月商品を入れ替えているので、次は何をつくろうかと考える大変さはあります。ただ、定番商品の羊かんと違って新作などにもチャレンジしているのでやりがいは大きいです」

自分の中にブレない基準ができて一人前。

栗田さん

「私たちは毎日たくさんの商品を製造していますが、お客様が受け取るのはその中のたった一つ。もし、その商品の出来が悪ければ、大変なご迷惑を掛けてしまいます。ものづくりの基本ですが、一つひとつの商品に全力をつくすことが大切だと思っています」

川村さん

「自分の中にしっかりと基準をつくることが大切だと思います。もし基準が曖昧だと、何かの拍子に味がおかしくなっても気付けませんし、もとに戻すことも出来ません。それに基準がしっかりしているからこそ、もっとおいしいものをつくろうとチャレンジも出来る。基準をつくる方法ですか? それは自分の感覚を信じられるくらい経験を重ねるということにつきますね」