ガーデンシティ・花のまちとして知られる北海道恵庭市。この恵庭にあるJR島松駅からほど近く、認知症対応型共同介護施設である「グループホームこもれびの家」は株式会社橙果舎が運営する福祉施設の一つです。こちらに根っからの恵庭っ子、恵庭出身で地元恵庭南高校を卒業し、未経験から福祉の世界に飛び込み活躍している女性がいると聞き、くらしごと編集部は取材に向かいました。

思いを捨てきれず福祉への世界へ

その女性職員さんとは入社4年目の畠ひかるさん。まずは、ここで働くことになった経緯について伺いました。

「高校を卒業後、最初の就職は千歳市の水産物を扱う会社で販売や接客のお仕事でした。ただ、元々興味があった福祉の仕事への思いを捨てきれず・・・今のこの会社への転職を決意しました!」

高校3年生の時、職業体験・見学会で出会ったのが、新卒で入社した水産物を扱う会社でした。そこで実際の仕事に触れ、店長さんや従業員さんにも顔を覚えてもらい、入社を決め働き始めたのですが、2年が経った頃、抱いていた気持ちが沸々とわき上がってきました。その気持ちとは、「福祉の仕事がしたい」ということ。

小さい頃からおばあちゃん子だったことや、歳が3つ離れたお姉さんも福祉のお仕事をしていることが、福祉に興味を持ったきっかけだったと言います。そして、実家も恵庭にあることから、転職の際には「家族がいるまちで」と考えたそう。もちろん介護職員としてのお仕事は全くの未経験からのスタートでしたが、先輩から一つひとつの作業を丁寧に教えてもらい、約2カ月後には、ある程度の基本的な業務はできるようになったと言います。

一緒に過ごす、生活をするということ

ここでの介護職員の仕事内容は一言でいうと、認知症高齢者である施設入居者さんの生活援助です。介護や援助と聞くと難しいのかな?と思われるかもしれませんが、「そんなことはないですよ」と畠さんがこう教えてくれました。

「朝、入居者さんと一緒に朝ご飯を作り、一緒に食べる。お買い物がしたい方がいたら一緒に出掛ける。夕食を一緒に食べる。こうしたように日常生活の中で入居者さんとお話ししたり、笑ったりと生活を共にして、何か必要な時にはそれを私たちが支援するという仕事です。どうですか、思っているよりシンプルでしょう?」

入居者さんと生活を共にすること、つまりは命を預かる仕事でもあり、畠さんも最初は「自分に務まるのかな?」と不安だったそうですが、実際始めてみるとそれ以上にやりがいがある仕事だと言います。

「入居者さんから『ありがとう』って言われるともちろん嬉しいんですが、この間、もっと嬉しいことがあったんです。日中一緒にパンを買いに出掛けたんですが、お店を出た後、入居者さんが『はい、これあなたのよ』って私の分まで買ってくれたんです。普段は無口な方で、もっとコミュニケーションを取りたいなって思っていたので、もう嬉しくて泣きながら食べました」

介護の仕事は、基本職員さんが入居者さんの援助をするお仕事と一般的には認識されていますが、時に職員さんが入居者さんに助けてもらうことがある、ということを感じるエピソードでした。

自分のことを好きになれる場所

現在、国家資格である介護福祉士の取得に向け勉強中の畠さん。今では後輩もできて、自分が初めて教わった時のことを思い出しながら、なるべく分かりやすくかみ砕いて伝えられるように努めています。畠さんが未経験で入社した時、自分がそうしてもらったように、丁寧に指導しているそうです。

どんな人がこの仕事に向いていると思いますか?と聞いてみたところ、「人が好きな人、そして逆に自分にちょっと自信がない人。この職場は入居者さんも職員も含めて『家族』みたいな場所です。私もそうでしたが、成長を実感でき、どんどん自分を好きになれる場所だと思います」と答えてくれました。

畠さん自身も自分に自信が持てず、自分を変えたいと思っていた時期があったそうです。そんな時、職員さんや入居者さんといった人と話をして、一緒に過ごし、お互いが支え合う「家族」のような環境の中で、自信を持ったり、自分のことを好きになれるきっかけがたくさんあって、この仕事ができて良かったと笑顔で話します。

インタビューの合間に入居者さんに話しかけてあげたり、時にはちょっとおどけてみせたりと、本当に楽しそうにしている畠さんがとても輝いていて印象的でした。

「ありがとう」を言う側から言われる側へ

続いてお話を伺ったのは、常務取締役で当施設のホーム長である寺澤道恵さんです。寺澤さんはこの「グループホームこもれびの家」の設立当初、平成20年から務めていらっしゃいます。元々は自衛官として働いていたのですが、身体を壊してしまったことをきっかけに、転職を決意。そんな中、なんの仕事をしたらいいのだろう?と考えていた時、畠さんと同じく、寺澤さんもおばあちゃん子であり、そのおばあちゃんの入院をきっかけに、福祉の世界で自分に何かできることはあるんじゃないかという思いを抱き、この世界へ飛び込みました。

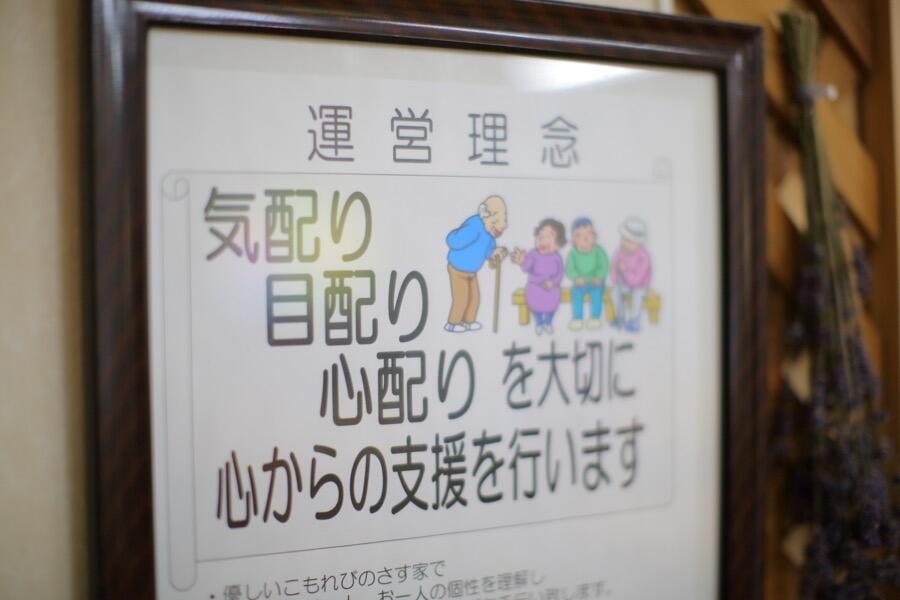

そうして、これまで11年に渡りこのグループホームこもれびの家を運営している寺澤さん。このホームで大切にしていることを聞いてみました。

「入居者さんへの気配りや心配りを大切にし、安らぎのある生活をしてもらうことはもちろんなんですが、職員として一番大切していることがあります。それは、入居者さんにも若い時や元気に健康に暮らして、仕事をして、家族を支えていたという、自分たちと同じような時期があったということ、そして年齢を重ねて「できていたこと」ができなくなる時期があるということをきちんと理解するということです。介護技術は後からいくらでもついてきます」

続けて、寺澤さんはこう言います。

「職員がお世話をした時、よく入居者さんから『ありがとう』って言っていただくんですが、これは『できなくて申し訳ない』という言葉の裏返しでもあると思うんです。先ほど申し上げた通り、入居者さんもかつてはできていた時期があり、『ありがとう』を言われる側だったはず。なので、目指すところはシンプルで、『ありがとう』を言う側から言われる側に、もう一度それを取り戻せる場作りを心がけています」

取材中、ホームでの様子を見ていると、職員さんは仕事をしているんですが、それ以上にそこで生活をしているという印象を受けます。それは、寺澤さんが教えてくれたこうした思いがあり、職員さんと入居者さんがお互いに助け合いながら、双方からの『ありがとう』が生まれる環境なのだと感じました。

思い描く未来の介護

現在、グループホームこもれびの家では16人の職員さんと1名のパートさんが協力して、入居者さんの選択の幅を狭めるのではなく、可能な限り要望にお応えできるよう運営をしています。畠さんのように全く異なる業界から未経験で入社される方、高校を卒業した後、新卒で入社する方など、ここには新たなチャレンジができる環境があります。

「今は入所型の施設運営だけですが、今後はデイサービスやそれだけでなく、『働くデイサービス』つまり利用者さんが施設に訪れる際に、そこで働く喜びを実感出来るような場所を作りたいと思っています。そうすれば、利用者さんもデイサービスに行く=働き出掛ける、というような自己選択の機会も生まれますし、終わったら自宅に帰ってくるという活き活きとした生活のリズムが生まれ、入所型だけでなく、在宅サービスの可能性の幅も広がると思うんです」

寺澤さんが考える、入居者さんや利用者さんに寄り添ったサービスを実現するためには、一緒に施設を支えてくれる職員さん、パートさんといった人手がもっと必要だと言います。「誰かのために何かをしてあげたい人。人の痛みもそうだし、自分自身の痛みも分かる人は、介護の仕事が合っていると思いますね」と寺澤さん。

恵庭には、自然に囲まれながら、生活の一部、そして家族のような働き方ができる「家」がありました。