農業王国十勝はもちろん、北海道のあちこちで見掛ける牧草ロール。刈り取った牧草にぐるぐるとラップをかけて発酵させることで、牛たちにとって栄養たっぷりの「サイレージ」というエサに仕上がります。とはいえ、大きな牧草ロールに人の手でラップを巻くのは大変な作業です。株式会社ロールクリエートは、国内で初めて牧草ロールの自動ラッピングマシーンを開発。さらに牧草ロールをつかむ「ロールハンド」や大根を掘り起こす「大根ハーベスター」など、ユニークな農機をオーダーメイドしています。取り引き先は北海道からなんと沖縄まで。つまり、同社は「日本の農業」を支えているのです。

農作業も請け負う農機のつくり手!

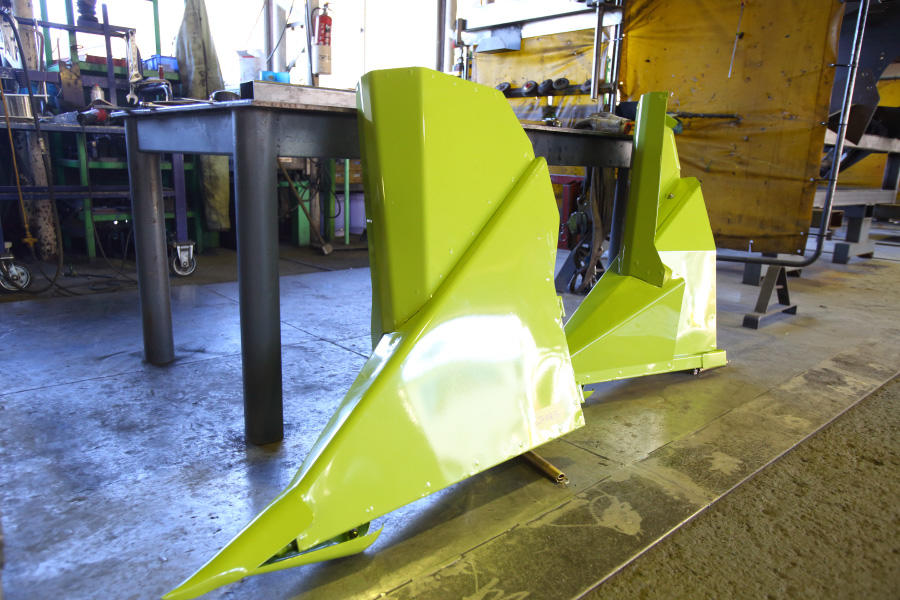

同社の工場にお邪魔すると、まず目に飛び込んできたのは種類豊富な鉄板や鉄棒。その周りには切削や穴あけ、研磨など材料を加工するための機械がズラリと並んでいます。けれど人影はまばらで静かな雰囲気...奥で溶接作業にあたっている方に声を掛けてみました。

「今の時期(取材時は初秋)、スタッフは豆の収穫に出掛けているんですよ。僕らはコントラクター(農産物の収穫や畑を耕す作業を請け負うこと)も請け負っていますから」。そう答えてくれたのはスタッフの河瀬昇さんです。ところで、農機のつくり手がどうして農作物の収穫もしているの?

「もう20年くらい前のことかな。当社では、事業拡大の一環として農機づくりとともにコントラクター業務も始めました。自分たちが農機を扱うようになったことで、クレーンのレバーは手前の方がいいとか、照明の位置が悪いとか、改良の余地が見えてくるようになったんです。僕らがコントラクター作業で感じる農機の使い勝手の良し悪しは『お客様の声』とも言えます」

奥が深〜い、鉄の加工の世界。

河瀬さんにインタビューのマイクを向けると、快く応えてくれました。聞けば、子どものころからものづくりが大好きで、時計の中身が見たくて分解したこともあったそうです。

「まあ、元に戻せなくて親に怒られたりしましたが...(笑)。で、工業高校を卒業して農機をつくる会社に就職し、9年ほど前に縁あってうちの会社に転職しました。前職から数えると、30年以上は農機の製造に携わっていますね。え?大ベテラン?いやいや、鉄の加工の世界は奥が深すぎて、まだまだ一人前とは思っていません」

鉄の加工は、鉄板を曲げるための金型選びや厚さに応じた切削の仕方といった基礎はあるのだとか。けれど、そこから先は工夫と経験の世界だと河瀬さんはいいます。

「僕は主に溶接を担当していますが、鉄板の材質によって溶接機の電圧・電流を変えたり、熱による歪みを計算して隙間が出来ないよう工夫したり、かなり微調整が必要なんです。ただ、どんなに丁寧でも時間を掛けすぎては納期に間に合いませんし、仕事が雑だと不具合につながります...そのバランスの取り方も難しいですね」

無から有を生み出すのがやりがい!

同社の製品は大半がオーダーメイド。大根の収穫機をつくるにも、お客様のご要望に添ってコンベアーの長さやクレーンの動き方を変えるなど、同じ作業はほとんどありません。

「一つの農機が完成した際、思い描いていた通りに仕上がり、お客様に喜んでもらえることが何よりのやりがいです。僕らがつくる農機は、もともとただの鉄板や鉄棒。それらを加工して組み合わせることで、カタチにしていく...いわば無から有を生み出すのって、何度経験しても面白いものです」

同社の製造スタッフは材料を加工する人、溶接する人、塗装する人、組み立てる人に大きく分かれています。ただ、誰かが休んでしまったら作業をストップせざるを得ません。河瀬さんは、これからの課題は一人ひとりの仕事の分野を広げ、どのセクションにも対応出来るスタッフを育てていくことだと考えています。

「当社は工程の改善案にせよ、新製品のアイデアにせよ、上司がしっかり耳を傾けてくれる社風なので、教育スタイルについては相談してみたいですね」

今後、同社は質の高い輸入農機の販売にも重点を置く予定。現段階では畑の石を粉砕する『ストーンクラッシャー』が業界の耳目を集めているところです。ロールクリエートのこれからに、ますます期待が高まります!